Es noche cerrada aun cuando golpean en la puerta de nuestra habitación para anunciar que es hora de dejar la cama. Corroboran el anuncio los ronquidos y explosiones del automóvil que acaba de salir del galpón. ¡Arriba! pues, rezongando contra automóviles y madrugones. A las cuatro de la mañana, por lo regular, la gente es poco razonable.

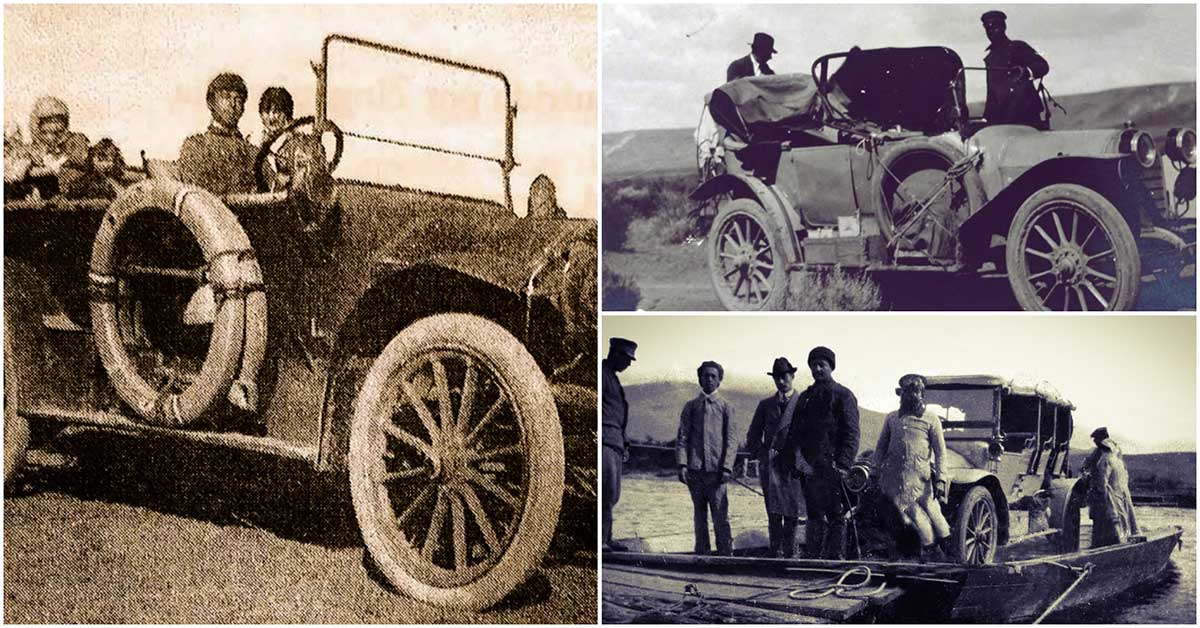

El mal humor se disipa a medida que amanece; véncelo la alegría de viajar. Allí está el automóvil, un «Mercedes» de 45 caballos, ancho, pintado de gris, sin elegancia; pero plantado sólidamente sobre sus cuatro ruedas con cierto aire bonachón y seguro que inspira confianza. Parece decir: —Sube tranquilo y no te arredren médanos ni ríos, pedregales ni pantanos, subidas ni bajadas, que yo con todo eso me entiendo.

Ocupamos nuestros asientos, y nos iniciamos en un placer novedoso: el de viajar por caminos desconocidos en automóviles guiados por conductores que manejan sus vehículos como un gaucho manejaría su caballo. Pronto el coche que nos ha de albergar durante un día y medio se nos antoja confortable hogar. Cómodo, de asientos blandos, con capotas y cortinas que se suben o bajan a voluntad, con muelles excelentes y marcha suave, se le cobra desde luego cariño y una confianza absoluta, que perduran en nuestro espíritu.

Es una mañana cristalina y helada. A pesar de la estación—mediados de enero—el termómetro marca pocos grados sobre cero y el sol tarda bastante en caldear la atmósfera. El viento corta el aliento.

El automóvil lleva, además del «chauffeur» y su asistente, ocho pasajeros «y medio»; medio pasajero es la designación oficial de los niños. El asistente es un agente de policía, que va en el estribo por falta de asiento.

El primer punto del camino que ofrece interés es el cañadón de Santo Domingo, en cuyo fondo se asienta la estancia del mismo nombre, de los señores Trannack. Sus hermosos grupos de árboles brindan descanso a los ojos fatigados de recorrer la llanura desnuda. Mas allá comienzan las cuestas, que el auto vence gallardamente. Después, un largo trecho llano en el que se corre a toda velocidad. Alguien se manifiesta encantado con el camino liso y sin tropiezos. El conductor, que ha oído la observación, sonríe:

—Ya verá más adelante.

Y no bien lo ha dicho, cuando hétenos ahí que el coche se encaja hasta los ejes en un terrible arenal. Se hace necesario que el asistente abra otra huella con la pala, ni más ni menos que si cambiara la vía para el eléctrico; el «chauffeur» da toda la fuerza a la máquina, se inclina hacia adelante y grita: —¡Vamos, vamos! —como si los cuarenta y cinco caballos del motor fuesen otros tantos cuadrúpedos que pudieran oírle. El automóvil crepita y zumba y demuestra su buena voluntad en toda clase de ronquidos y trepidaciones; pero no arranca. No hay más remedio que aligerarlo y recorrer a pie el arenal o, al menos, la parte más pesada. Aliviado de algunos centenares de kilos, logra, después de muchos esfuerzos, zafar de aquel mal paso, y con una especie de grito triunfante asienta sus ruedas en suelo duro. Se le siente trepidar como si exteriorizara así su alegría. Es un ser viviente que habla al que sabe escuchar su voz: al correr hilvana historias del camino; de los viajeros que en otras épocas, no lejanas todavía, cruzaban penosamente médanos y mallines a costa de tiempo, dinero y fatigas; de enfermos que gemían en las carretas; de negociantes o estancieros cuya suerte dependía de una hora más o menos y que medían ansiosos el desierto interminable; de un día en que llegaron hombres de pensamiento y acción, que concibieron la idea de la comunicación rápida y fácil; de los ingenieros que trazaron el derrotero; de las cuadrillas de trabajadores que animaron la soledad, y del día memorable en que corrió por las sierras del Neuquén el primer automóvil y los pobladores salieron a las puertas de sus ranchos a contemplarlo con extraña emoción.

Todo eso cuenta la máquina… Su voz calla de pronto. Se detiene.

El camino aparece bloqueado por una tropa de carretas, pesadamente cargadas de fardos de lana. Tienen que desviarse para darnos la huella; lo moderno prevalece sobre lo arcaico. A los gritos de los boyeros y los aguijonazos de la picana apártanse los bueyes, mirándonos con sus mansos y hermosos ojos asombrados. Así, el lento pasado y el presente veloz se encuentran un momento, se contemplan y se separan.

Las cincuenta y cinco leguas entre Zapala y San Martín de los Andes, las hemos recorrido en un día y medio, hora más, hora menos. Hemos escuchado discusiones acaloradas acerca de la posibilidad de hacer el trayecto en un día. Personalmente no lo creemos factible. Primero, resultaría una jornada muy pesada: después, hay en el camino innumerables pendientes donde el automóvil sube penosamente o por las que desciende sujetado por los frenos; cada una significa pérdida de tiempo, Los arenales, los mallines, los pasos de los ríos, todo determina una demora.

El primer río de importancia que encontramos, después de Zapala, es el Picún-Leufú. Un agente de policía se halla allí de guardia para indicar la altura de las aguas y el mejor paso. Después, hasta la tarde, no vadeamos sino arroyos, algunos con nombres tradicionales: Aguada del Overo, arroyo de la China Muerta, etc.

Como no hay población en el camino donde almorzar, es preciso llevar vituallas de Zapala y hacer un picnic junto a alguna aguada. A esa altura del viaje se ha establecido ya entre los pasajeros, reunidos en tan estrecho espacio, cierta solidaridad que resulta agradable cuando—era el caso nuestro —se trata de gente culta y de buen humor.

Después de media hora de descanso reanudamos el viaje. Hay largos trechos de camino de tierra tan dura y gris que parece asfaltada, y donde se disfruta del placer de la carrera veloz; pero alternan con mallines, pasos de piedra, arenales, subidas y bajadas. Recuerdo un momento de intensa emoción, en un brusco descenso a una quebradita por cuyo fondo corre un arroyo. En la margen opuesta el camino presenta una vuelta cerrada y el ascenso a un cerro áspero. En la altura, otra vuelta cerrada para ofrecer otra subida, y en ese punto crítico uno de los peores médanos de todo el trayecto. Se siente, con una impresión netamente desagradable, que al motor se le acaba el aliento. El ayudante salta al suelo y calza las ruedas con grandes piedras para que con el arranque no ruede el automóvil hacia atrás. El «chauffeur» pone en marcha el motor, se inclina hacia adelante y azuza sus cuarenta y cinco caballos con el grito de «¡Vamos!, ¡vamos!», que es ya persuasivo, ya amenazador y que todos coreamos a voz en cuello, también inclinados hacia adelante, como si con la suma de nuestras voluntades pudiéramos imprimir a la máquina la fuerza que necesita para moverse. Y debe ser así, pues con un poderoso esfuerzo el automóvil libra sus ruedas del fatal abrazo de la arena y toma la pendiente en gallardo arranque.

Ya estamos en plena sierra. Escalamos cadena tras cadena, y divisamos en las alturas grandes llanos cubiertos de fragantes pastos. A veces puede verse el camino como una raya tirada a cordel, perdiéndose a la distancia: aquí o allá hace una curva para evitar un pantano o un médano, y vuelve a tomar la línea recta, asciende una sierra, desaparece en el valle y continúa en la cadena siguiente, recto como el curso de una flecha.

Hemos perdido la noción de tiempo y de distancia entregados por completo a la emoción de viajar en esa forma nueva por regiones desconocidas. Pero no todos los compañeros van tan contentos. En el asiento trasero viaja un matrimonio alemán con una niñita; gente del pueblo, pero de cierta cultura, que va contratada a una estancia en Junín de los Andes. Vienen directamente de la campaña de Buenos Aires, y la jornada por sierras y valles les resulta una extraña y desconcertadora novedad. No ven sino peligros, y no conciben cómo una persona en su sano juicio puede hacer semejante viaje por puro gusto. No comprenden que se pueda festejar un salto del automóvil con una carcajada o hablar, con alegría impaciente, del primer río que tendremos que cruzar en balsa. La pobre mujer explica, casi con lágrimas, que si hubiese sabido lo que la esperaba, por nada en el mundo habría emprendido este viaje.

Es el eterno contraste de la vida; el gozo despreocupado y, junto a él, la angustia y las inquietudes.

A media tarde llegamos a Catan Lil, donde existe una importante casa de comercio rodeada de estancias, a la que acude mucha gente, entre ella, indios de la concesión de Namuncurá, situada en un hermoso y fértil valle no muy lejos de allí, y que cruzamos luego.

Más allá de Catan Lil el camino se vuelve cada vez más pintoresco, las sierras se elevan a mayor altura, la feracidad del suelo aumenta. Hay más población; se ven carretas cargadas; largas filas de bueyes; gente trabajando en los campos. En una loma, un joven paisano bien vestido y de presencia, se apoya en su caballo, riendas en mano, con el rebenque colgado de la muñeca. Indiferente, casi inmóvil, nos mira pasar; apenas vuelve un poco la cabeza para seguirnos un momento con los ojos bajo el ala de su chambergo. En pleno sol, contra un cielo intensamente azul, hombre y caballo se destacan en la altura cual un grupo escultórico que simbolizara el pasado de los campos argentinos. Varias veces miramos hacia atrás, impresionadas por el curioso efecto emblemático del grupo. Allí permanecía siempre, cincelado en el fondo azul, hasta que lo perdimos de vista.

El hermoso y profundo valle de San Ignacio se abre a nuestros pies. Parece que pudiera bajarse a él por escalinatas de sierras esfumadas en masas color celeste hasta cerrar el horizonte.

Poco tardamos después en llegar al río Catan Lil, que allí se divide en dos brazos alrededor de una isla baja. Lo cruzamos fácilmente, para llegar luego al ancho e impetuoso Aluminé. La confluencia de ambos forma, algo más al Sur, el caudaloso Colloncura, principal tributario del Limay.

El Aluminé, desagüe del lago del mismo nombre, lo cruzamos en balsa por el paso de San Ignacio. El balsero no se hallaba en su puesto y perdimos alrededor de una hora esperándole.

La navegación en balsa resulta ciertamente extraña para quien la efectúa por primera vez. La maroma de acero se halla tendida oblicuamente a la corriente, y ésta impulsa la embarcación, sujeta a la maroma por gruesas cuerdas y grandes ganchos. Se tiene la impresión de la inmovilidad, y sólo la observación de la costa, junto con la tensión de] cable de acero y el hervor del agua, prueba que nos alejamos de una orilla para acercarnos a la otra.

Otra vez en tierra, subimos de nuevo al automóvil y continúa la carrera. El sol ya está bajo y se trata de llegar a Junín de los Andes antes de oscurecer. Para ello hay que cruzar en balsa otro río, el Chimehuin; de ahí el apuro.

Por barrancos y cañadas

Va el auto en carrera desenfrenada por barrancos y cañadas, valles y anchas mesetas, donde el viento frío trae ráfagas fragantes de hierbas y flores, y en el aire hialino se destacan, con plástica precisión de detalles, las crestas de las montañas. El sol ha desaparecido hace tiempo, y, sin embargo, no anochece; son las ocho y media y aún vemos claramente el camino. Un poco de reflexión nos hace dar con la clave del misterio: nos hallamos a cerca de cinco grados al Sur de Buenos Aires y no menos de nueve o diez al Oeste. La diferencia de hora es, pues, grande, y la claridad de la atmósfera en la sierra prolonga aún el crepúsculo. Esto calma un poco la inquietud que se ha apoderado de nosotras, ante el pensamiento de rodar de noche por los caminos. Solo la pobre alemana me toca en el hombro y mirándome con ojos azorados, interroga: —¿Queda lejos Junín? ¿Llegaremos de día? ¿Falta mucho?

Sé tanto como ella; pero para tranquilizarla le aseguro que dentro de un momento llegaremos. Entretanto, vamos a través del crepúsculo a toda velocidad. Se trata de ganarle la carrera al sol, y con tal de ganarla, poco nos importan unas cuantas sacudidas. Recordamos la recomendación de los arrieros mendocinos, en la excursión organizada por el doctor Francisco P. Moreno, cuando hubo que trepar a caballo un formidable cerro empinado: —«¡Priéndansen, niñas!» Hallamos la recomendación de entonces, aplicable a este caso también, y nos «prendemos» en consecuencia.

La señora alemana no comprende cómo puede una persona reírse en semejantes circunstancias, y casi con reproche, observa:—¡Pero esto es muy peligroso!

Casi en el mismo instante, el automóvil endereza hacia una casa larga y baja que blanquea a la vera del camino en las primeras sombras de la noche; y nos anuncian:—«Aquí hay que parar. Hoy no llegamos a Junín».

Del automóvil baja una comitiva tiesa, achuchada y hambrienta que mira con ojos recelosos la extrema sencillez del alojamiento. Es una casa de comercio con habitaciones para viajeros, conocida en la región por «lo de Mendaña» y situada a corta distancia del río Chimehuin, a una legua próximamente del pueblo de Junín de los Andes. El dormitorio que nos destinan tiene por moblaje tres o cuatro catres, un cajón vacío con una palangana enlozada, un candelero, un espejito turbio colgado cerca del techo, una ventana con un vidrio roto y media cortina que agita el viento frío de la noche. Todo eso, contemplado a la lucecita mortecina de una vela, promete tan poco, que una de las tres compañeras de viaje anuncia su propósito de pasar la noche sentada en una silla. Pero hemos salido de Buenos Aires con el propósito de hallarlo todo bueno, y no vamos a rendir las armas a las primeras de cambio. Y he ahí que nos tienden los catres con frazadas y sábanas nuevas, las que conservan la etiqueta de la casa de negocio; nos sirven una comida sencilla, pero sabrosa y abundante en una mesa puesta con mantel limpio y buenos cubiertos, y todos los recelos se los llevan el apetito y el sueño unidos al firme propósito de no exigir comodidades que no fuese posible obtener.

Muy temprano a la mañana siguiente, el alboroto de nuestro amigo el automóvil nos invita a seguir viaje. Atravesamos en balsa el río Chimehuín, y poco después entramos en el pueblo de Junín de los Andes. Es uno de los más antiguos de la sierra, y como muchos de ellos, fue fortín en sus orígenes. La edificación es casi totalmente de madera, lo que constituye una novedad para quien está habituado a las casas de ladrillo o adobe, propias de las regiones sin árboles. Pero Junín se halla cerca de los bosques y la madera es el material que se impone. Hay, sin embargo, algunas casas de ladrillo, y una, que por cierto nos llamó la atención, de adobe con botellas incrustadas; los discos verdes del fondo le daban un aspecto original.

En Junín, el camino tórnase realmente pintoresco. Ya las montañas aparecen revestidas de bosque, el que destaca, como avanzadas, hermosos grupos de árboles: maitenes, cipreses, robles. El suelo está cubierto de matas de frutilla silvestre, y las manzanas, también silvestres, maduran por doquier.

Entre Junín y San Martín de los Andes hay dos ríos importantes: el Corhué y el Quilquihue. Los pasajeros cruzan ambos en bote, y el automóvil, tirado por bueyes: una yunta en el Corhué, dos en el ancho y temible Quilquihue. Este último corre al pie de una barranca imponente por la cual el automóvil tiene que subir sin carga.

Por una región cada vez más bella y fértil, nos acercamos a San Martín. La vegetación ostenta el verde saturado de los climas húmedos; a cada paso murmura un arroyo o salta un manantial. A la izquierda del camino se levanta, sombrío y recio, el cerro Corral de Piedra, cuya cima fórmala un solo peñasco monstruoso; parece fortaleza de roca. Más allá, un grupo nevado en parte, que culmina en un hermoso cono: el Chapelco. Cruzamos un amplio y fértil llano, la famosa Vega de Maipú. Seguimos bajando en espirales y curvas interminables. Tras de cada cerro esperamos ver a San Martín, pero no es sino un nuevo valle, nuevas serranías. Empezamos a creer que San Martín de los Andes es un mito, una nueva Ciudad de los Césares, que huye eternamente ante quien la busca.

¡Pero no! Por fin distinguimos poblaciones, un molino, un llano arenoso, hileras de casas de madera entre grupos de árboles, un fugaz brillo de agua en el fondo, y todo eso rodeado de montes sombríos revestidos de cipreses: ¡San Martín de los Andes!

Ada M. Elflein – 1916

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Fuente: Fragmento de Paisajes Cordilleranos, descripción de un viaje por los lagos andinos, de Ada M. Elflein. Publicado en 1916

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.