EL ÑACO EN EL NORTE NEUQUINO

Desde muy antiguo el “Ñaco”, (gofio, harina tostada) fue el alimento básico integral del hombre de campo nortino y su familia, especialmente valioso y oportuno en los frecuentes tiempos de las grandes privaciones económicas del pasado y muchas veces la única ración en días.

La eliminación del ñaco en la dieta de los mineros del Distrito Aurífero de Milla Michi Có (Dep. Minas), originó la primera huelga de la Patagonia, en 1896, conocida como “la huelga del ñaco” logrando que los patrones volvieran a colocar el ñaco, como parte inseparable del salario minero.

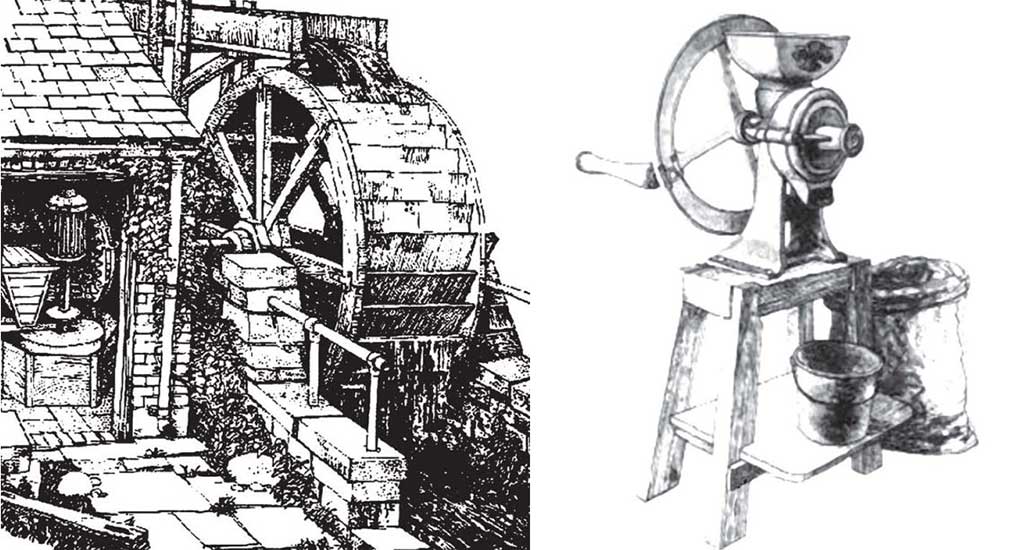

Con el paso del tiempo, ya muy cercano al presente, el uso diario del ñaco en la alimentación se fue perdiendo por la desaparición de las siembras de trigo y el abandono y destrucción de los molinos harineros, de piedras manuales (indígenas y chilenos) o movidos por la fuerza del agua y hoy el ñaco sólo perdura en su nombradía como “chupilca”, más como una expresión folklórica que como alimento de uso consuetudinario, aunque en muchas familias de campo sigue siendo el alimento principal, sobre todo en los niños.

Últimamente, por acción de revalorización de las comidas típicas populares emprendida por organismos culturales regionales o municipales, ha resurgido su consumo junto a las faenas derivadas de la cultura del trigo. Esto se halla expresado en: la “Fiesta Provincial del Ñaco” que anualmente se realiza en la localidad de El Cholar; en las tareas de reparación y reconstrucción de antiguos molinos harineros hidráulicos de piedra con fines turísticos y prácticos; en los esfuerzos por fomentar la siembra del trigo con la finalidad de revivir las fiestas de la trilla y la chupilca (Los Chacayes, Huinganco, El Cholar, Tricao Malal); en el surgimiento de nuevos artesanos (13 censados en el Departamento Minas) que se dedican a la elaboración y venta del ñaco; y como dato no menor, la pervivencia y hasta aumento de la venta del “gofio” industrial en los comercios locales.

Todos estos datos, son indicativos de que el consumo del “ñaco” no se ha perdido y se está en condiciones de alentar y fomentar un consumo masivo partiendo de tareas educativas en las escuelas e instituciones sociales.

En contrapartida, se puede apreciar el crecimiento explosivo –a nivel mundial, es cierto- del consumo alimenticio de “cereales” industrializados bajo nombres y marcas distintas, que esencialmente es el antiguo “ñaco” con formas, nombres y publicidades (hojuelas, granos,…) que no logran disimular su origen: trigo, avena, cebada, centeno y otros, germinados, tostados y molidos, incorporando un solo paso más: disposición en forma de hojuelas por prensado.

Con una salvedad poco conocida que beneficia al ñaco: ninguno de estos alimentos comerciales son totalmente integrales, y muchas veces ni siquiera tienen lo que dicen tener.

En las escuelas, especialmente, el consumo del ñaco/gofio (al igual que la malta de cebada) se fue perdiendo como provisión habitual de los comedores casi hasta desaparecer quizá por prejuicios inconscientes de considerarlo “de bajo nivel” y “ordinario”, suplantado por los cereales “industrializados” o de renombre o con presentaciones más prácticas para su consumo.

Por suerte hay un esfuerzo de organismos municipales, escuelas, hospitales e instituciones por revalorizar las comidas y recetas típicas regionales, poniendo en valor las comidas típicas del pasado y principalmente el ñaco, como parte importante de nuestro Patrimonio cultural.

HISTORIA DEL ÑACO

El origen del consumo de distintos cereales bajo la forma de tostado y molido, se pierde en los tiempos del nacimiento de la agricultura hace más de 6.000 años. Desde la simple y primitiva experiencia de echar granos de cereales a las brasas y piedras calientes para comerlos tostados o reventados como “palomitas” –quizá, porqué no como una experiencia de niños ante el fogón-, todos los pueblos antiguos desarrollaron sus propias formas de aprovechar sus cereales conocidos y los que fueron conociendo y adoptando: mijo, quinoa, trigo, avena, cebada, centeno, y maíz, en forma de granos tostados, molidos de forma muy primitiva.

Pero fue en las Islas Canarias donde surge una cultura intensiva de aprovechamiento en forma de harina tostada de sus cereales nativos primero y luego del trigo y del maíz con el nombre de GOFIO. (Incluso se llega a utilizar el garbanzo y las semillas de chocho o altramuz). En el refranero popular y tradicional de Canarias hay dos dichos: “más canario que el gofio” para referirse a algo imposible de superar y “las hambrunas se combaten con la emigración, el gofio y las papas” como estrategia de sobre vivencia de los pueblos pobres. Fue considerado el “pan” de los pobres, despreciado por las clases pudientes. Se lo utilizaba sólo o mezclado con agua (fría o caliente), leche, miel, caldo o aceite.

De los emigrantes de Canarias, el gofio llegó a América y se estableció en Brasil y Uruguay penetrando en los barrios pobres y de negros y mulatos de Buenos Aires. Por otra ruta llega con igual fuerza a las Antillas, se establece en Venezuela y en Perú. De aquí baja al centro y sur de Chile con el nombre de “harina tostada” y desde la zona de Chillán pasa a la antigua Colonia Malbarco –hoy Departamento Minas- desde tiempos muy remotos. Como elemento de intercambio con los pehuenches por su valiosa sal; como alimento de las tropas “defensoras del Rey de España” de los Pincheira y de las tropas del ejército chileno que los combatían y queda ya establecido como alimento diario de los ganaderos y mineros con el nombre de ÑACO.

Es curiosa la generación y pervivencia de esta palabra en nuestra zona. Siendo de origen quichua y aymará con el significado de harina, se impone en Perú, donde incluso Ñaco es utilizado como nombre de persona. De aquí, por acción de los soldados de la independencia (1817 a 1819) ingresa al centro y sur de Chile y el oeste argentino y se radica su consumo en San Juan (donde se lo conoce como cocho) y Mendoza. Por obra del ejército expedicionario al Neuquén en 1879 la IV División y las autoridades y empleados de la Gobernación del Neuquén en Chos Malal, provenientes de Mendoza, lo introducen en el norte neuquino donde ya era conocido al haber entrado desde Chillán. Hoy el nombre Ñaco, sólo permanece como tal en Malargüe –ya muy olvidado- y en el Norte Neuquino, casi como una marca de origen. A pesar de la antigua herencia cultural chilena, es llamativo que nunca se impusiera aquí el nombre “harina tostada”.

El primitivo “ñaco” del Norte Neuquino nace bajo el nombre de “mirci” como una costumbre de los pehuenches locales que utilizan vasijas de cerámica en el tostado y piedras de mano para la molienda. Mucho después, para cubrir la demanda local de ganaderos y mineros, surgen los molinos harineros de piedra, movidos por la fuerza del agua, traídos los primeros desde Chile a lomo de mula. Luego llegan los artesanos picapedreros trabajando las piedras volcánicas o de granito locales. (Cudi es el nombre pehuenche para la piedra de moler, tanto la de mano como la de los molinos harineros e incluso trapiches auríferos). En el mejor momento de la agricultura zonal, llegó a haber unos 16 molinos movidos por el agua sólo en el Departamento Minas. Es increíble que sólo en el paraje Atreuco, cercano a Matancilla, funcionaran 4 molinos hidráulicos.

El Padre Carvajal, primero en conquistar la cumbre del Domuyo en 1903, describía acertadamente la importancia de este alimento en la vida del hombre nortino: “No es posible que un pobre si sabe sembrar esté sin su molinito para hacer harina y ñaco en abundancia, pues cuesta muy cara la harina que se compra en Chos Malal o se hace traer de Chile a lomo de mula. Como los chilenos no pueden vivir sin el ñaco, éste era el plato obligado, llegando al extremo de declararse en huelga porque no les daban ñaco”.

De aquella prevalencia del ñaco como sustento alimenticio, los molinos harineros fueron desapareciendo de a poco absorbidos por la harina “blanca” de los molinos industriales. Hoy sólo sigue en funcionamiento el molino “San Francisco” de El Cholar y sin funcionar –pero entero- el molino de la familia Soto en Huinganco. Hay planes para reparar y poner en funcionamiento molinos viejos o reconstruirlos a nuevo (Huinganco, Los Miches, Varvarco, Las Ovejas, Atreuco, Tricao Malal, Tierras Blancas).

PROCESO

El procedimiento para obtener el ÑACO, sigue siendo el mismo que empleaban los pueblos pehuenches con elementos nuevos o adaptados. El primer paso es la selección y limpieza del grano, aventando las suciedades o como hacen algunos, lavando el grano en un poco de agua y hasta pasarlo por cernidor para sacar semillas indeseadas o piedras. Luego de esta operación algunos pasan directamente al tostado en cayana; otros en cambio hacen “el sancochado”, esto es dejar impregnar los granos en agua desde algunas horas hasta una noche y recién después se pasa al tostado en cayana, ollas de tres patas o tambores especialmente construidos. Algunos, muy pocos, añaden un paso “más civilizado” haciendo hinchar los granos en agua y luego dejándolos germinar hasta que alcancen la salida de raicillas y apenas empiece a salir la gémula. Al tostar este grano (trigo, avena, cebada, maíz) se obtiene la “malta”. El germinado ha logrado convertir la fécula y almidón del trigo en azúcar primitiva. Este proceso da lugar a la malta de cebada, más conocida y usada para la fabricación para la cerveza.

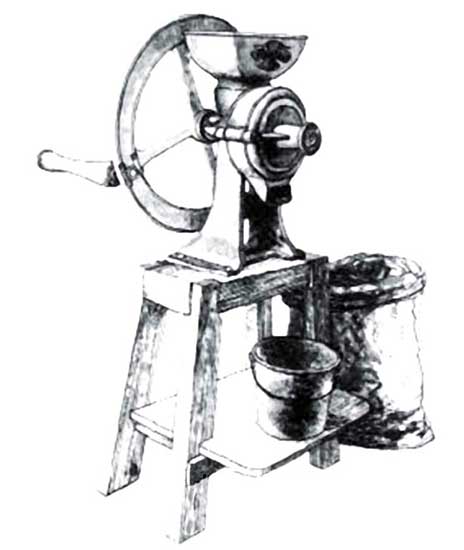

Luego de alguno de estos pasos, que indudablemente darán luego distintos tipos de ñaco, se muele todo en las tradicionales “piedras de los indios” en molinillos industriales manuales o en molinos hidráulicos donde aún los hay en funcionamiento. Hoy ya hay algunos molinos –de origen casero artesanales- hechos en piedra y movidos por pequeños motores eléctricos. La poca velocidad es fundamental para conseguir el ñaco en su exacto aroma y textura con todas sus propiedades alimenticias.

En la zona norte la elaboración sigue siendo artesanal y en pequeña o mediana cantidad, para consumo familiar y se empieza a pensar en la venta para ciertas ocasiones, en ferias o fiestas para la tradicional chupilca: ñaco con vino, cerveza o al menos agua fresca.

EL MEJOR ÑACO DEL MUNDO

Cualquier entendido podrá decirle y sostener sin dudar, que el mejor ñaco que se puede tomar es el preparado con el “agua ácida” de la vertiente termal homónima de las nacientes del Ahilinco. Efectivamente, es un agua gaseosa acidulada –“vichy”- de excelente sabor que puesta en un recipiente y agregársele ñaco y azúcar y revolver, reacciona generando una abundante espuma que se debe tomar enseguida pues rebalsa cualquier recipiente. Es una cerveza natural de ñaco de primer orden. Desgraciadamente, sólo se puede tomar al píe de la vertiente, pues no hay recipiente adecuado que soporte la presión del gas por el movimiento del traslado. Quien encuentre la forma de hacerlo, tendrá un recurso natural de incalculable valor como bebida refrescante espumosa no alcohólica de excelente calidad. Mientras esto suceda, los privilegiados que han logrado beber este elixir de la naturaleza y el ñaco, seguirán siendo contados con los dedos.

PALABRAS RELACIONADAS CON EL ÑACO

- Ñaquera: Recipiente de tela para llevar ñaco, complemento de las vicieras que son tener a mano el azúcar y la yerba para el mate.

- Bota ñaquera: Recipiente de cuero de chivito curtido y sobado (generalmente la parte de la pierna sacado entero) en el que se conserva y transporta el ñaco en cantidad

- “Hacerse ñaco una cosa”: romperse, deshacerse, hacerse polvo

- “alimentao a ñaco”: persona gorda y fornida

- “come ñaco”: insulto por ser de “clase” baja u ordinario

- “despacio que no es ñaco”: Sin apuro ni glotonería

- “mover la cayana”: Animarse, ponerse en acción

- “¡mote!”: Quedar muy bien, ser excelente

- “triguito pa ́los poyos”: Algo simple, fácil y sin dificultad

- “atorao ́ con ñaco”: Hacerse problemas por algo sencillo

- “con ñaco y papa recorro el mapa”: No tener necesidad

PROPIEDADES DEL ÑACO

La vida moderna industrializada ha dejado pocos alimentos completamente sanos y ecológicos y el ñaco casero de trigo es uno de ellos. Las propiedades alimenticias del ÑACO son evidentes y conocidas al ser un alimento integral y al que la germinación y tostado le añade propiedades y virtudes alimenticias que no tiene el trigo fresco. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las propiedades del ñaco de trigo comparadas con el ñaco de maíz, cebada y los tres cereales más harina de garbanzo:

|

(Composición aproximada por 100gr.) | ÑACO DE TRIGO | ÑACO DE MAIZ | ÑACO DE CEBADA | ÑACO DE TRES CEREALES Y GARBANZOS |

| Valor energético | 337 Kcal | 342 Kcal | 328 Kcal | 363 Kcal |

| Proteínas (Nx6,25) | 10,75% | 8,83% | 8,75% | 11,95% |

| Hidratos Carbono | 66,57% | 65,28% | 66,65% | 70,40% |

| Lípidos | 3,04% | 5,10% | 2,98% | 3,78% |

| Minerales | 1,74% | 1,60% | 1,56% | 1,64% |

| Humedad | 1,75% | 2,55% | 4,29% | 5,70% |

| Fibra dietética total | 16,15% | 16,64% | 15,77% | |

| Fibra insoluble | 11,30% | 12,84% | 8,76% | |

| Fibra soluble | 4,85% | 3,80% | 7,01% |

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Extraído del trabajo de Isidro Belber, Revalorización del Ñaco, publicado en el sitio Neuteca200

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.