La tarde del 18 de enero de 1935 se derramaba sobre Chos Malal como una caldera abierta. En las calles, el polvo se elevaba en remolinos y el aire olía a raíces secas. Salvador Buchara caminaba bajo el sol con la desfachatez de quien ha hecho del pueblo su escenario, saludando con ademán displicente, arrastrando los pies y masticando alguna historia inconclusa. Tenía 22 años, era hijo de una familia de origen árabe formada por Fortunato Buchara y Margarita Jor. No tenía trabajo fijo, pero sí rutinas: era asiduo a los bares, afecto al alcohol y conocido en la comisaría local por antecedentes menores. Esa tarde, como tantas otras, su rumbo era el negocio de don Peri, donde se servía comida, vino y algunas verdades a media voz.

Lo acompañaban los hermanos Francisco y Lisandro Castillo, de 19 y 22 años, hijos de Basilio Castillo y Dolores Ferreira. Eran solteros, vivían en Chos Malal y se dedicaban a tareas agrícolas. Ambos con escasa formación escolar y también con antecedentes. También estaba con ellos Jorge Urrutia, criancero llegado desde el paraje Los Molles. Urrutia era más tranquilo, se mostraba relajado, había dejado su caballo ensillado en casa de su amigo Spartaco Raimondi. Se sumaba además Pánfilo Tarifeño, joven de 21 años que había llegado desde el paraje Los Ranchos con un revólver en la cintura. El arma, explicó, pertenecía a su patrón Alberto Rodríguez y se la había prestado para cazar patos en la laguna del Tromen; Pánfilo venía a devolverla.

En una mesa cercana, Sinforiano Acuña, de Andacollo, bebedor frecuente y con antecedentes por lesiones y abuso de armas, compartía vino con Miguel Cirer, minero experimentado que lavaba oro por cuenta propia en Milla Michico. Ambos llevaban varias horas bebiendo. Don Peri, viejo conocedor de gestos y silencios, no necesitó mucho para oler el presagio. Sabía del rencor entre Acuña y Buchara, generado por cuestiones de juego y mujeres, y al verlos compartir techo, aunque en mesas separadas, sintió la tensión.

Se acercó a Buchara y le dio una recomendación que sabía vana. Había tenido que quitarle el arma en más de una ocasión. El ánimo se tensó aún más cuando Buchara, sin decir palabra, se acercó a la mesa de su enemigo y golpeó con fuerza. Acuña no respondió; sólo se levantó con frialdad y, al pagar lo consumido, dejó entrever bajo el saco un revólver calibre 38 largo, marca Detective, en una cartuchera del lado derecho.

Salieron todos casi juntos, cada uno con su sombra. Las calles del pueblo, ya en penumbra, vieron salir primero a Cirer y a Acuña. Luego, tambaleantes, los siguieron Buchara y los Castillo. Francisco, el menor, llevaba oculta el arma que Buchara le había confiado por precaución. «Andaba por el pueblo Acuña», le había dicho Buchara, «y algo podía pasar». Urrutia salió también, pero recordó su caballo y regresó a casa de Raimondi.

Cuando pasaron frente al bar de Doña Carmen, los caminos se entrelazaron. Allí se toparon con Pedro Ortiz y Francisco Bejares, que ayudaban al ex agente de policía José Dolores Arguello, completamente ebrio, a mantenerse en pie. Cirer se separó de Acuña y entró al boliche. Acuña, vencido por el sueño, pareció dispuesto a retirarse. Pero la muerte rondaba.

Buchara, que venía detrás junto a Lisandro Castillo, se interpuso delante de Acuña a la altura del portón del corralón del ruso Kleinerman y lo desafió:

—¡Che Acuña, vení… querés… que vamos a amanecer a la Comisaría!

Acuña se volvió, y aunque Bejares intentó detenerlo, sacó su revólver y con tono amenazante dijo:

—¡No se arrimen que les voy a atravesar las balas para que no sean pendencieros!

Lisandro Castillo, fuera de sí por el vino, se puso frente a él, golpeándose el pecho:

—¡Tirá nomás, aquí tenés donde pegar!

El primer disparo erró el blanco y se incrustó en la pierna de Pedro Ortiz. El segundo atravesó la cara de Lisandro, quien cayó sin emitir sonido. Buchara intentó reaccionar, pero dos balas lo alcanzaron, una en el cuello y otra en el maxilar. Murió en el acto.

Francisco Castillo, unos pasos más atrás, presenció la escena. Gritó exigiendo explicaciones. Acuña lo apuntó:

—¡Retirate de acá o te voy a voltear a vos también!

Francisco respondió:

—¡Volteame nomás!

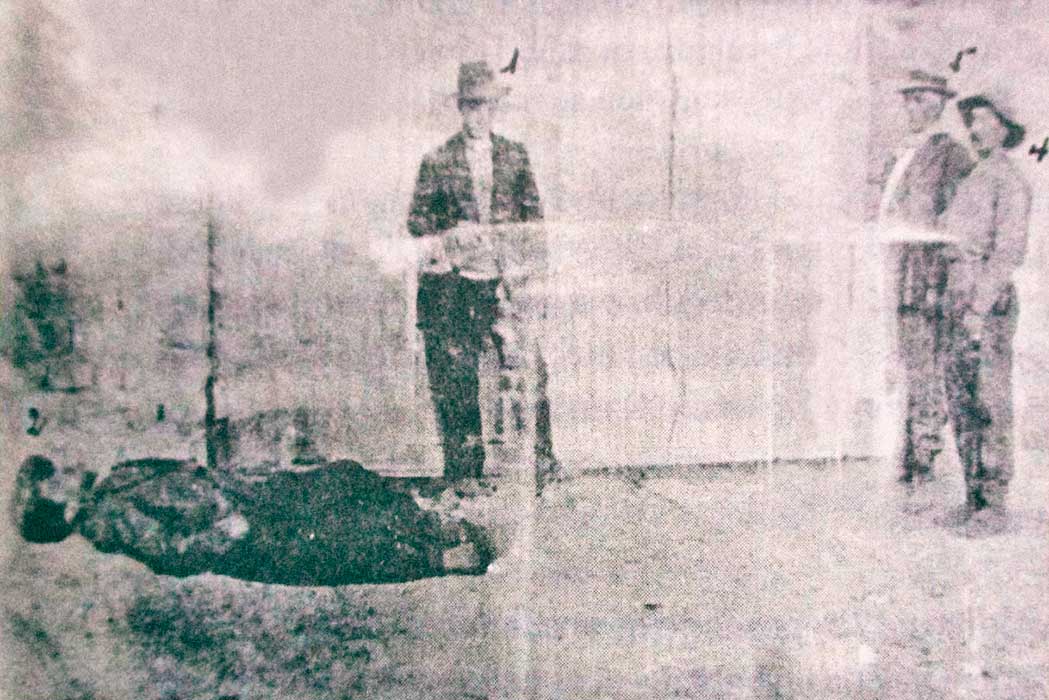

Acuña disparó. Francisco se arrojó al suelo y el proyectil le pasó por encima. Creyendo haberlo matado, Acuña guardó su revólver. Francisco se levantó, sacó el arma de Buchara y disparó. El tiro le perforó el rostro y lo mató en el acto.

Con el corazón agitado y las manos húmedas, Francisco cruzó la calle hasta la casa de Buchara. Bajo un árbol, en una cama destinada al descanso del difunto, dejó el arma homicida debajo de la almohada. Luego fue a buscar a su padre para contarle lo sucedido. Bejares, el único testigo sobrio, abandonó a Arguello y se fue corriendo a su casa. El eco de los disparos aún flotaba sobre la noche cerrada de Chos Malal, que una vez más había sido escenario de una tragedia nacida entre vino, rencores y la violencia de los hombres acostumbrados a resolver con plomo lo que la palabra ya no alcanzaba a contener.

La oscuridad reinante en Chos Malal hacía aún más inquietante la escena. Las calles, sin alumbrado eléctrico, se sumían en una negrura total, apenas interrumpida por el ruido del canal y los pasos arrastrados de algún transeúnte ocasional. Recién en 1941 se instalaría la iluminación pública. Aquella noche, nadie había presenciado el crimen directamente. Sólo se escucharon los disparos, secos, dispersos como fogonazos perdidos en la noche.

El albañil Manuel Jara y el jornalero Pedro Ángel Ortiz habían pasado la jornada bebiendo, al igual que el ex policía Arguello y el componedor de huesos Francisco Bejares. En el bar de Doña Carmen, mientras el criancero Alejandro Ibañez miraba el fondo de su vaso, Tarifeño, Cirer y Urrutia intentaban comenzar una partida de truco. El ambiente era de sopor. Doña Carmen, apoyada en el mostrador junto a su hijo, ya cabeceaba el sueño. Al oír los disparos, Manuel Prieto se levantó sobresaltado y, arrastrando a su esposa, fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Tarifeño, inquieto por el movimiento policial, pidió al hijo de Doña Carmen que le guardara su revólver. No preguntó qué había pasado; sólo deseaba evitar complicaciones.

El cabo Juan de Dios Fuentes, que realizaba su ronda nocturna por la plaza San Martín, escuchó las detonaciones y espoleó su caballo. Al llegar al lugar, halló los cuerpos tendidos. Presumiendo que ya no podía hacer nada por ellos, siguió buscando entre las sombras por posibles implicados. Fue entonces cuando encontró, en un pasillo, a la madre de Pedro Ortiz tratando de detener la hemorragia de su hijo. Ortiz intentaba explicar que era inocente, pero Fuentes lo tomó del brazo y le ordenó que esas palabras se las reservara para el comisario.

Horas después, la policía encontró a Tarifeño, Cirer, Ibañez y Urrutia en una chacra en las afueras del pueblo, comiendo asado y bebiendo vino de damajuana, como si nada hubiese pasado. Todos fueron detenidos.

Francisco Castillo regresó con su padre. Su madre, incapaz de aguantar la espera, los siguió entre las sombras. Cuando vio a su hijo Lisandro tendido e inconsciente, rompió en llanto. El cabo Juan Ibañez intentó consolarla sin éxito. El médico, doctor Mauricio Dovoskin, confirmó que, milagrosamente, Lisandro aún vivía.

La noticia llegó también a la casa de los Buchara. Elcira Guzmán, madrastra de Salvador, entró en crisis nerviosa. Su esposo, Fortunato, la contuvo y le aconsejó no ver el cuerpo hasta la mañana siguiente. Aún se recuerda que esa misma noche, la hermana de Salvador se despertó llorando y gritando que habían matado a su hermano. Minutos después, alguien golpeó la puerta para confirmar el presagio.

Desde el amanecer, el subcomisario Alejandro Bruce y el escribiente Manuel Corujo Castro comenzaron con las diligencias del sumario. Las dos viejas máquinas de escribir de la comisaría trabajaron sin pausa. Se enviaron telegramas al juez, se tomaron pericias y se registraron múltiples declaraciones. Algunos testigos apenas recordaban lo sucedido, embotados por el alcohol.

Francisco Castillo se declaró culpable. Doña Carmen fue exonerada. El juez Juan Julián Lastra lo absolvió por haber actuado bajo emoción violenta. La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el fallo. El 21 de agosto de 1936, Francisco recuperó su libertad. En octubre, fue sobreseído definitivamente.

«Pancho», como lo llamaban en el pueblo, volvió a caminar por las calles de Chos Malal con la misma serenidad de antes, como si la tragedia se hubiese disuelto en el tiempo.

Ramos generales del alma

En aquellos años, los bares, corralones y almacenes de ramos generales no eran solo comercios: eran el corazón de la vida social y económica del pueblo. Allí se conjugaban el descanso y el vicio, el trueque y la conversación, el canto y la pelea. En los mostradores se cambiaban pepitas de oro por yerba o aguardiente, cueros por herramientas, y a menudo el alma por una copa más. En sus estanterías convivían latas abolladas con anís en grano, cartuchos, tabaco, pilchas colgadas, sombreros de fieltro y cajones de frutas. Siempre había un largo banco de madera para quienes llegaban desde lejos y necesitaban descanso, y una balanza esperando su turno bajo un almanaque de motivos camperos.

Los patios interiores albergaban a los crianceros que venían desde los parajes. Dormían entre paredes de adobe, con la montura como almohada y el poncho como abrigo. Las bestias se ataban en corrales improvisados, donde el agua y el pasto esperaban como únicos lujos. Allí mismo se acopiaban cueros de chivo, oveja, zorro, liebre; y entre charla y charla, brotaba un truco, una taba, un cacho, o un asado improvisado. Pero la risa se podía volver discusión en segundos, y el enojo pasar sin transición al cuchillo. A veces era la voz del dueño la que apagaba la gresca. Otras veces, el silbato de la policía. Pero no siempre llegaban a tiempo.

La calle General Paz, en aquellos días, concentraba el pulso del pueblo. Aunque la 25 de Mayo era la arteria principal, General Paz reunía los almacenes, bares, fondas y negocios que daban forma a la vida cotidiana. Allí estaban Casa Ordóñez, la tienda de Dolores Ordóñez viuda de Álvarez, la carnicería de Silvestre Arín, el bar y cancha de básquet de don Peri, la pensión de Emilio Pessino —donde alguna vez se alojó Perón—, y el salón de fiestas de Alfonso Lembo. Se la conocía como la calle de los turcos, por las familias Buchara y Alé, o de los rusos, por los hermanos Kleinerman y sus corralones. Allí, entre luces mortecinas y enramadas, se corrían carreras de sortija, se apostaba a la destreza y se saldaban cuentas con vino o con sangre.

El bolichero no era solo comerciante: era confidente, consejero, testigo. Muchas veces ofició de médico, prestamista o escribiente. Su palabra tenía peso, no solo por su oficio, sino porque sabía escuchar, sabía callar y sabía intervenir cuando la cosa se desbordaba. En esos patios —como el del corralón de Samuel Kleinerman— la historia se escribió una y otra vez con las mismas tintas: alcohol, polvo, miseria y destino. Y fue precisamente allí, a la sombra de ese portón, donde una discusión entre hombres cargados de rencor y vino terminó sellando una tragedia que marcó para siempre el verano de 1935 en Chos Malal.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Adaptación del texto publicado en el libro Historias Secretas del Delito y la Ley, “peligrosos y desamparados en la norpatagonia 1900-1960”. Compiladores: Susana Debattista – Marcela Debener y Diego Fernando Suárez. Capítulo: De boliche en boliche, sociabilidad, alcohol y muerte en el Chos Malal de los años ´30. Carlos A. Lator, Cecilia Arias. María del Carmen Gorrochategui., basado en archivos de la Justicia Letrada del Territorio del Neuquén, Expte 57 – 1935.

Este relato es una construcción narrativa; no reproduce pasajes textuales, a excepción de citas de diálogos que se encuentran en el expediente judicial. La selección y el tono interpretativo son del autor.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.

Este texto es una lección de que el pan y toro no siempre se resuelve en el boliche, sino que a veces acaban en el cementerio. Muy bien contado, aunque uno se pregunta por qué no instalaron esas máquinas de escribir antes para no andar con tanto drama. La vida en Chos Malal, sin duda, daba para novelas de capa y espada, pero sin el glamour. ¡Qué bárbaros eran de entonces!MIM