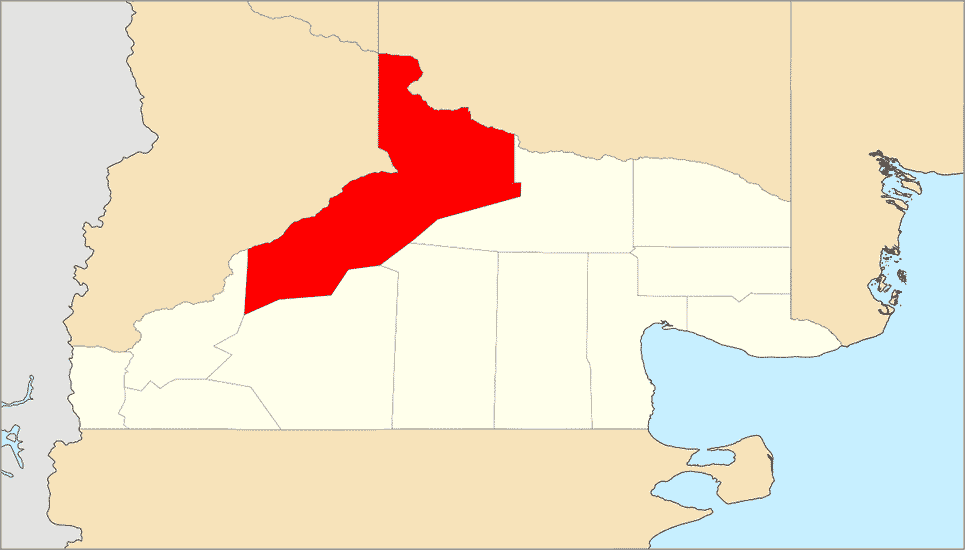

Tarde del 3 de marzo de 1891 en Chos Malal. El viento molesto traía polvo desde el Curi Leuvú y hacía chasquear los postigos de la Gobernación del Territorio. En el patio, un perro dormitaba debajo del galpón y, cada tanto, alzaba la cabeza ante el paso de un gendarme. Dentro, Felipe A. Curram —secretario de la Gobernación y a cargo interino del gobierno—, con la chaqueta arrugada y la pluma manchándole los dedos, repasaba por enésima vez las planillas de sueldos. El dinero estaba en la caja, contado y recontado. Faltaban firmas. Faltaba, sobre todo, que los que esperaban, lo recibieran.

—Hasta que no estén todos los recibos, no sale ni una moneda —dijo sin convicción, mirando a Pedro L. Giacchino, jefe de Policía, que se ajustaba el cinturón con gesto seco.

Afuera, los vigilantes no entendían la cuenta. Si la plata estaba —decían—, ¿por qué no corría? Llevaban meses sin cobrar; les habían mostrado la caja, habían oído el tintineo seco de las monedas y, sin embargo, siempre faltaba algo: una firma, un sello, un recibo que no aparecía o aparecía mal. “La paga”, repetían, como si el sonido mismo pudiera destrabar los papeles. Habían obedecido, habían patrullado, habían recorrido la cordillera persiguiendo bandoleros, habían gastado suelas y paciencia; ahora miraban la puerta de la Gobernación con ese enojo limpio de quien no discute leyes ni reglamentos, sino la simple regla del trabajo: si el dinero está, que pase de la caja a la mano. Corría un rumor áspero: que Curram y Giacchino se irían sin pagar, que la caja viajaría entera por la huella grande a Mendoza y que los sueldos volverían a quedar en promesa.

En los boliches, la bronca respiraba hondo. Santos Marabolí, que llevaba la cuenta de medio pueblo, anotaba en su libreta de fiados y fruncía el ceño cuando veía entrar uniformes. El gendarme Lagos pidió a cuenta una vez más; juró que esta vez sí, que el dinero estaba. Miguel Contreras, apoyado en la barra, clavó los ojos en los vasos como si buscara allí una palabra definitiva. A su lado, su hermano Darío —comisario de gesto medido— miraba la puerta. Conversaban en voz baja con el sargento Eliseo Altamiranda. Habían servido, obedecido, pateado el polvo y la intemperie durante meses sin salario. No bastaban las promesas.

A medida que caía la tarde, la tensión aumentaba. Un grupo de vigilantes se juntó frente a la Gobernación. El primero en empujar fue un muchacho sin barba, que cruzó el umbral con el fusil apuntando al suelo. Los demás lo siguieron. «¡La paga!», gritó una voz, grave, a mitad de patio. Curram miró hacia la escalera y vio las sombras avanzando como si pertenecieran a otra casa. Giacchino, que llevaba horas sin sentarse, desenfundó. El primer tiro se perdió en el corredor y reventó un vidrio. El perro saltó y se escondió detrás de los toneles. De golpe, la arquitectura de las cosas se desordenó: puertas que se cerraban, pasos que corrían en sentidos contrarios, voces simultáneas pidiendo calma y pólvora.

En el mismo instante, Tránsito Álvarez —vecino de Norquín— montaba su zaino. No esperó a que terminara el alboroto. Había visto todo el inicio desde la esquina, los uniformes empujando, la silueta de Altamiranda levantando el brazo, el brillo de un revólver. Apretó las piernas contra el lomo del caballo y salió por el camino con el cuerpo echado adelante, como si pudiera restarle kilómetros al viaje.

Dentro de la Gobernación, Curram sintió el ardor súbito de una bala que atravesó su mano. El dolor fue un relámpago que le subió al hombro. Se apoyó contra la pared y, con la muñeca ensangrentada, empujó una mesa para trabar la puerta. Giacchino gritó «¡atrás!» y devolvió fuego. Un empleado civil, pálido, sostuvo el cerrojo con los nudillos blancos. De afuera llegaban el murmullo de consignas y el golpeteo de culatas. «¡La paga!», repetían. No había discurso posible para esa palabra.

De este lado del río, la noche cayó rápido. En el camino a Norquín, Tránsito siguió el brillo débil de una estrella, como si fuese una marca. Estaba sudado, lleno de tierra, con la boca reseca. Alzó la mano y golpeó la puerta del destacamento militar con los nudillos entumecidos. El mayor Juan José Gómez abrió con la camisa sin cuello, lo escuchó, se calzó la casaca en un gesto y ordenó montar sin preguntar. Catorce soldados del Regimiento 7 de Caballería y seis vecinos armados con lo que había: trabucos, un par de sables viejos, y escopetas con rastros de óxido. La columna partió entre relinchos cortos y estribos que tintineaban en la oscuridad.

A medianoche, Chos Malal tenía dos pulsos: el de los que resistían detrás de los muebles atrincherados de la Gobernación y el de los que aguardaban afuera, tensos, la señal del siguiente movimiento. En ese bando, los hermanos Contreras, casi no alzaban la voz. Darío ordenaba con economía de palabras; Miguel, más inquieto, recorría con la vista el grupo y buscaba aprobación. Eliseo Altamiranda se tocó el costado como quien arregla una faja invisible y tragó saliva. No quería sangre, decía. Quería respuesta. Pero la pólvora no entiende matices.

El amanecer los encontró aún en vilo. Primero fue el temblor del suelo; luego, la línea negra de caballos en el horizonte. No hay argumento más persuasivo que una tropa con los fusiles a la vista. Juan José Gómez no anunció su llegada: entró al patio con autoridad, desmontó de un salto y, con voz clara, exigió la entrega del edificio y la rendición de los amotinados. Nadie respondió. El segundo llamado duró un latido menos. Después sonó su orden breve. La descarga fue seca, organizada. Hubo polvo, un grito, la caída de una lámpara. La escena se partió: algunos bajaron las armas de golpe, otros dudaron, dos o tres intentaron retroceder. En ese intento, el mundo se estrecha: cada paso es ruido, cada sombra amenaza, cada respiración pesa. Minutos después, los sublevados estaban contra la pared, vigilados. Darío Contreras miró a su hermano; Miguel apretó la mandíbula y no dijo palabra. Gómez puso en marcha un orden rudimentario: separar detenidos, atender heridos, despejar corredores. A la distancia, los gallos cantaron el amanecer ajenos a cualquier suceso.

Pronto, otra polvareda volvería a levantarse desde el sur. El capitán Alejandro Heguy llegó con treinta soldados del Regimiento 3 desde el Fuerte General Roca. Su primera decisión fue sin mucha palabra: asumir el mando interino y pagar. Cuando el primer sobre cambió de manos, hubo un silencio raro, el de los cuerpos que, de pronto, recuerdan aliviados que al menos ese día no pedirán fiado. Un gendarme miró los billetes con incredulidad; otro cerró los ojos un segundo aflojando su cuerpo por primera vez en semanas. «Religiosamente», dirían luego los papeles. La palabra «religiosamente» pegaba mejor en tinta que en las caras.

Para entonces, Curram y Giacchino, defensores de la Gobernación, ya olían el filo del silencio que queda después de la pólvora, que traía sus nombres murmurados en los boliches y callejones. Sabían que la paga había corrido, pero también que la bronca no se archiva con un recibo. Salieron de noche por la huella de Mendoza con el apuro de la gente señalada, dejando el rastro que dejan los que se van por miedo. En la calle quedó un comentario breve, oscuro —“así es mejor”—.

Esa misma semana, Francis Albert cruzó la Cordillera del Viento y apareció por suelo neuquino para hacerse cargo temporalmente de la Gobernación. Vino de Mendoza con una breve escolta del 4 de Infantería. Caminó la Gobernación como quien reconoce una casa ajena: pidió el libro de caja y mandó abrir la caja fuerte en presencia del juez de paz y dos testigos. Agradeció por carta la conducta de Heguy y del personal a sus órdenes. Solicitó por otra carta que la tropa permaneciera. Por una tercera, pidió vigilancia en los pasos de la cordillera hasta el río Barrancas. Todo por escrito, con fechas y nombres. Si algo había aprendido Albert era que la memoria de los hombres flojea donde no llega la firma.

El sumario crecía. Para agosto, sobre el escritorio ya se dibujaba un mapa nítido. Detenidos: Darío Contreras, el sargento Eliseo Altamiranda, el gendarme Belisario Lagos. Testigos ausentes: Guillermo Grigor y el mismo Tránsito Álvarez, el de la primera noticia en el campamento militar de Ñorquín. Prófugos y nombres oídos que alguien juró ver rumbo a Chile. Las horas del primer disparo no calzaban igual en todos los relatos: Altamiranda repetía que no quiso sangre; Lagos negaba haber agitado el encono en los boliches; Contreras insistía en que pidió orden antes que pólvora. Con todo, solo quedó un destino con nombre y ruta: Agustín Escobedo, hacia Chillán. Del resto, los papeles decían apenas “se desbandaron” y anotaban rumores de cruce sin apellidos. Albert mandó quitar los grillos a los presos principales —lo juzgó un exceso—, dispuso “pueblo por cárcel” para los demás y ordenó seguir el hilo por los carriles de la justicia. No quería escarmientos; quería procedimientos.

La caja pública se convirtió en un personaje. Al 31 de enero de 1891, decía el libro, el saldo era de $ 9.215,60 m/n. Tras el pago del 4 de marzo y gastos comprobados, debía haber $ 4.075,68; el arqueo mostró $ 3.986,10. La diferencia —$ 89,58— no era un abismo, pero era diferencia. Sumó a esa cuenta pagos asentados y no realizados —$ 90 a Belisario Lagos, $ 60 al sargento Bernardo Valdez—; $ 68 abonados sin autorización a Pedro L. Giacchino; multas percibidas en Norquín y en Chos Malal con respaldo flojo; y un rodeo de animales que nunca debió hacerse porque el libro de marcas y pelos era suficiente. Por cada cifra había un nombre; por cada nombre, un hilo que seguía hacia algún lugar. Albert pidió al juez que, a través del fiscal, fijara responsabilidades. Al mismo tiempo, recordó una obviedad operativa: la Gobernación no tenía cómo trasladar presos a otra jurisdicción.

Los hermanos Contreras quedaron dibujados en los testimonios con trazo doble. No eran advenedizos: llegaron recomendados desde Chile por el general Cornelio Saavedra, nieto del presidente de la Primera Junta de Buenos Aires, cuando Olascoaga ya gobernaba en Chos Malal, y fue él quien les abrió un lugar en la administración. Habían tenido empleo, voz, sitio. Darío, entonces comisario, conocía los pasillos y el peso de cada sello; Miguel, más próximo a la tropa, había aprendido a escuchar las quejas antes de que fuesen gritos. Su papel en el 3 de marzo fue unir el enojo de los que dormían con botas con la idea —errónea, precipitada, fatal— de que la única respuesta estaba del otro lado de la puerta de la Gobernación. Albert no los pintó como monstruos; los nombró como parte de un sistema que había fallado: sueldos impagos, rumores, cadenas de mando flojas, autoridades ausentes.

La vida siguió en Chos Malal. Santos Marabolí volvió a abrir su boliche a la hora de siempre, tratando de borrar del mundo la memoria de su libreta de fiados de esos meses. Los gendarmes, ya pagos, salieron a patrullar con pasos medidos. El perro volvió al patio. Tránsito Álvarez se quedó en Norquín con su zaino. En la Gobernación, Francis Albert firmaba los oficios del día y guardaba su pluma con cuidado. Sabía que en territorios jóvenes la justicia se arma con papeles y con tiempo.

Al caer la tarde, un viento limpio barrió la calle principal, la 25 de Mayo. No hubo discursos. Quedaron, en cambio, las fechas, las firmas y los nombres. El 3 de marzo de 1891 quedó como una línea discreta en el calendario, pero esa línea sostiene un relato entero: el de un territorio que, a golpes, aprendía a ser gobierno. Y el de unos hombres —los que empujaron la puerta, los que la defendieron, los que llegaron a caballo y los que escribieron— que dejaron, cada uno a su manera, su rastro claro en los escritos. Para que no se pierda. Para que no se olvide.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Fuentes principales: Gregorio Álvarez, Neuquén: su historia, su geografía, su toponimia. Este relato es una construcción narrativa basada en esos aportes y en documentación de época; no reproduce pasajes textuales. La selección y el tono interpretativo son del autor.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.