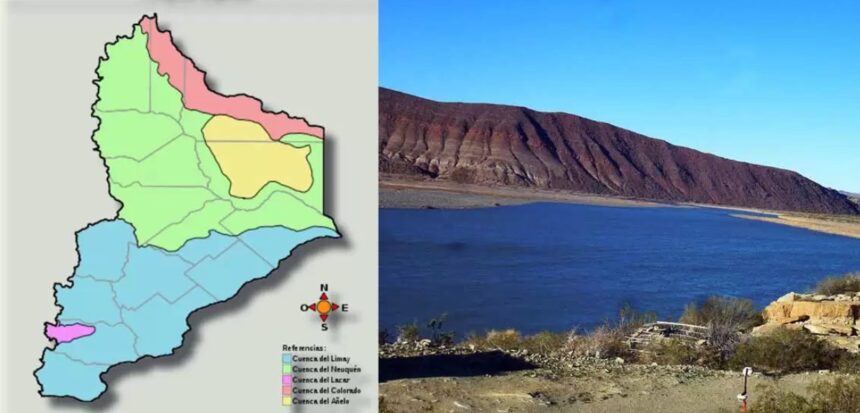

Si consideramos la totalidad de la provincia de Neuquén observamos que las precipitaciones que caen sobre su territorio drenan hacia cinco sitios diferentes; es decir, podemos hablar de la existencia de cinco cuencas, según se muestra ven la figura. Tres de esas cuencas (las de los ríos Colorado, Neuquén y Limay) drenan las aguas hacia el océano Atlántico. Una pequeña área en el sudoeste de la provincia drena, a través del lago Lácar y tributarios, hacia el océano Pacífico. La restante es una cuenca endorreica (sin salida al océano), y es la Cuenca del Añelo.

Analizando a los ríos Limay, Neuquén y Negro, la zona de alimentación de los mismos es un área de singular belleza hacia el oeste de la provincia, producto de abundantes precipitaciones pluviales y nivales. Hacia el este, la porción media e inferior se extiende por la estepa patagónica, caracterizada por vegetación de tipo arbustiva aislada y de escaso desarrollo, y pastizales adaptados a un régimen de lluvias más escaso. La cuenca tiene una superficie de 116.000 km2, lo que representa un poco más del 4 % del total de la superficie del territorio continental de la República Argentina.

Río Negro

Se desplaza a través de mesetas áridas con un valle de ancho variable, una reducida pendiente y la existencia de numerosos brazos secundarios que se activan en oportunidad de ocurrencia de alguna crecida. La longitud entre la confluencia de sus tributarios, los ríos Neuquén y Limay, y su desembocadura en el océano Atlántico, es 640 km.

En todo su recorrido no recibe el aporte de ningún afluente. El agua que vuelca al océano Atlántico es aproximadamente 930 m3/seg (valor promedio histórico, denominado módulo). El río Neuquén aporta aproximadamente el 30 % del derrame anual, mientras que el Limay contribuye con el 70 % restante.

Río Neuquén

Su módulo es de 280 m3/seg y es el drenaje natural de la falda oriental de la cordillera en el norte de la provincia de Neuquén. El área de drenaje es del orden de 30.000 km2. Su régimen hidrológico natural, de rasgo pluvionival, se caracteriza por poseer doble onda de crecida anual. La primera de ellas se produce en época invernal, principalmente en el período mayo-agosto, lapso en que se producen en la cuenca el 80 al 90 % del total de las precipitaciones. Una parte importante de estas precipitaciones, en forma de nieve, se acumula en la parte alta de la cuenca. La porción que precipita en forma de lluvia en la parte media y baja, es la que produce la onda invernal, caracterizada por poseer un pico de gran magnitud con relación al volumen que transporta. La segunda onda de crecida, habitual hacia fines de la primavera (noviembre-diciembre), tiene origen fundamental en la fusión de la nieve acumulada. Estas crecidas se caracterizan por resultar más moderadas que las invernales. Los estiajes (caudales mínimos) son habituales en el comienzo del otoño (marzo-abril). Los lagos son escasos y de pequeñas dimensiones, factor que contribuye al carácter impetuoso de sus crecidas.

Río Limay

Con un módulo es de 650 m3/ seg, se constituye en el drenaje natural de las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes en la parte sur de la provincia de Neuquén. Drena un área aproximada a 56.000 km2. Tanto el curso superior del río Limay como el del río Collón Curá, su principal afluente, tienen un régimen hidrológico de origen pluvionival atenuado por los lagos naturales ubicados en las nacientes de casi todos los tributarios importantes que constituyen su red hidrográfica.

El régimen hidrológico se caracteriza por poseer una doble onda de crecida. La primera ocurre durante el invierno, época en que se producen las principales lluvias sobre la cuenca. Por las condiciones meteorológicas gran parte de ellas precipitan en forma de nieve acumulándose hasta fines de la primavera, en que se origina el deshielo y se produce la segunda onda de crecida.

Régimen de los ríos Neuquén y Limay

En los apartados anteriores se menciona que los ríos Neuquén y Limay tienen un comportamiento en el año con 2 máximos (invernal por lluvias, primaveral por derretimiento de la nieve acumulada) y un mínimo, denominado estiaje, que ocurre hacia fines del verano y hasta el comienzo de la estación de lluvias (aproximadamente en el mes de abril). Por esto, los valores de caudales mencionados anteriormente, que son promedios anuales históricos, no dan cuenta de todo el dinamismo del comportamiento fluvial. Por ello hay que considerar especialmente los eventos de crecidas y estiajes muy marcados, que pueden tener consecuencias sobre las poblaciones humanas y sus construcciones asentadas a lo largo de los ríos.

Así, observamos que si bien el módulo del río Neuquén se estima en 280 m3/seg, presenta máximos muy por encima de esa cifra (de varios miles de m3/seg). Bajo el régimen natural de los ríos, estas crecidas se trasladan a lo largo del cauce, aguas abajo y provocan inundaciones.

Las consideraciones anteriores acerca de la dinámica hidrológica o régimen fluvial de los ríos Limay, Neuquén y Negro nos conducen, a modo de síntesis, a rescatar dos aspectos de esta dinámica que condujeron, históricamente, a la planificación y ejecución de diversas obras hidráulicas; por un lado, la excelente «oferta» de agua tanto en calidad como en cantidad, que podría destinarse a riego y poner en producción agrícola las tierras de los valles; por otro, y vinculado a lo anterior, un sistema agrícola de regadío y el asentamiento de población que requería el control, de alguna manera, de las crecidas de los ríos Limay y Neuquén

Un primer paso tendiente a controlar las crecidas del río Neuquén se dio a principio del siglo XX con la construcción del dique Ingeniero Ballester que permitió la derivación de parte de los caudales hacia un sistema de riego por canales y también posibilitó la derivación de aguas excedentes de las crecidas hacia la cuenca cerrada Vidal, originando un cuerpo acuático artificial que fue denominado Lago Pellegrini. Esta segunda función podía ser realizada de manera parcial por lo cual los problemas con las crecidas continuaron.

En las décadas de 1960 a 1990 se construyó una serie de represas en ambos ríos con el propósito principal de generar energía eléctrica, pero que tuvieron como efecto una capacidad de regulación mayor sobre los caudales aguas abajo de esas obras. Como resultado de esto, los máximos y mínimos de caudales aguas abajo de las represas de Arroyito (en el río Limay) y Chañar (en el río Neuquén) son mucho menos pronunciados que bajo el régimen natural. Algunas consecuencias de este efecto amortiguador sobre los caudales son:

- El avance de predios agrícolas y zonas urbanas sobre las planicies naturales de inundación de los ríos.

- El desarrollo de nuevos ecosistemas ribereños con colonización de especies vegetales autóctonas e introducidas. En estas condiciones, al eliminar el efecto de estrés de la crecida, se favorece la germinación de semillas y la permanencia de plántulas y renovales que, de otro modo, hubiesen sido arrastradas. Algunos investigadores denominan a estas nuevas formaciones naturales como neoecosistemas.

Río Colorado

La problemática del agua es central en la región de la cuenca del Colorado. El funcionamiento regional se estructura en torno al río Colorado, un río de régimen pluvionival (lluvias) de 1036 kms. de longitud que nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. El río tiene un caudal promedio de 148 m3/seg. y su cuenca alcanza los 48.000 km2. El agua del río Colorado es vital para el desarrollo de toda la región, siendo utilizada para consumo humano y para riego especialmente en toda su extensión, pero muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires, ya cercano a su desembocadura al mar.

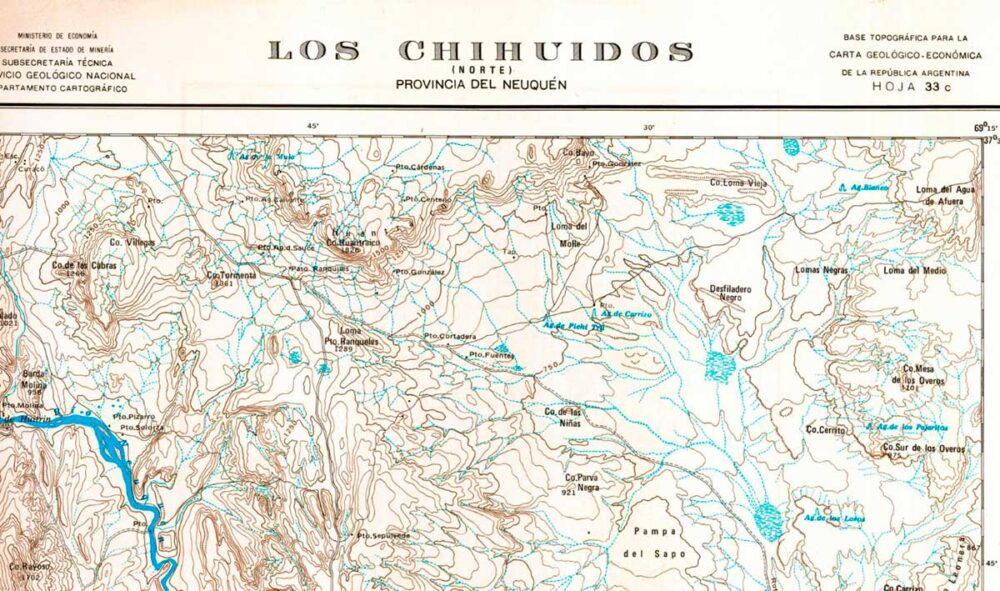

Condiciones naturales, régimen de lluvias: El clima de la región es templado-frio, semidesértico, aunque con un marcado efecto de precipitación orográfica en su extremo occidental. Esto genera un fuerte gradiente (variación en función de la distancia) de precipitación en la zona de alta montaña que alcanza los 1.100 mm en las altas cumbres para descender hasta 200 mm en la zona de Buta Ranquil, aguas abajo de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas que, al unirse, dan origen al río Colorado. A partir de esa zona, la precipitación vuelve a aumentar muy lentamente hasta alcanzar los 400 mm por año en la región de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista natural, la región presenta cuatro ecoregiones: estepas altoandinas, monte y cardonales de la prepuna, sabanas y pastizales de la pampa semiárida y estepa arbustiva patagónica.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Fuentes:

- Centenario, escenarios con historias – Norma Beatriz García – dentro del trabajo elaborado en mayo de 2012 con motivo de realizarse en el Instituto de Formación Docente Nº 9 “Paulo Freire”, la expedición pedagógica y encuentro “Voces sobre educación” Prácticas educativas de Venezuela, Brasil y Argentina. Relatos compartidos. Alejandro Luis Tambussi – ASPECTOS FÍSICOS, ECOLÓGICOS Y BIOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

- Raúl Oscar Hernandez – La región del Colorado – Historia, cultura y paisaje en la frontera. Marcelo Sili – Andrés Kozel – Roberto Bustos Cara (2015)

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.