El «fundador» que nunca fundó

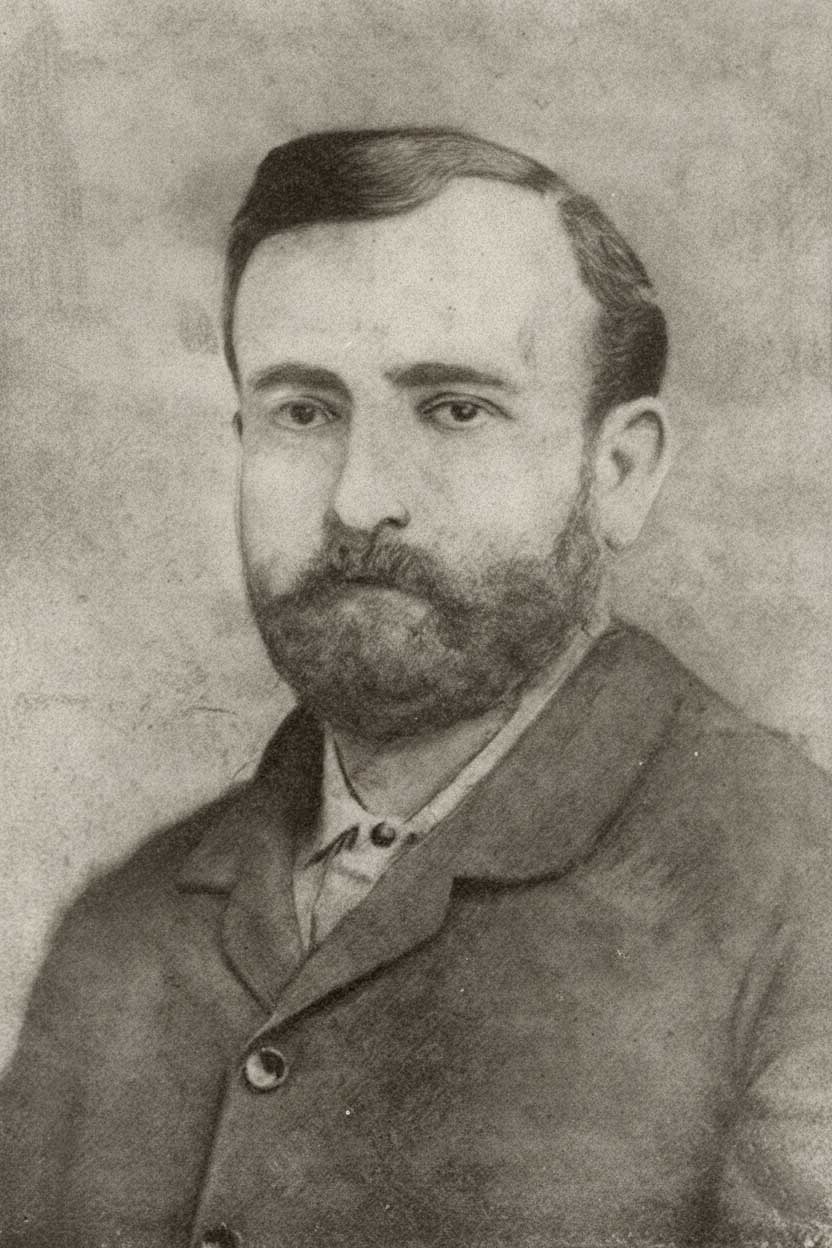

Durante cierto tiempo, el nombre de Pedro Nazarre Basabe circuló asociado a la idea de “fundador” de Loncopué. La palabra sugiere ceremonia, acta, y una fecha inaugural. Sin embargo, el repaso minucioso de los hechos muestra otra secuencia: cuando la familia Nazarre intervino con mensuras y trámites, el caserío ya existía; había vida cotidiana y una comunidad asentada. No hubo acta ni piedra fundamental que acreditara una fundación formal.

Lo que sí hubo luego fueron planos, límites, escrituras y subdivisiones que fijaron en el papel un poblado que ya habitaba el territorio. Pero antes de que apareciera en los mapas, el punto de encuentro entre el arroyo Loncopué y el río Agrio reunía familias, oficios, rutas de arreo y vínculos de vecindad. Esa trama previa —hecha de trabajo y sociabilidad— explica por qué, al momento de ordenar el espacio, el resultado no fue “crear” un pueblo desde cero, sino mostrar un asentamiento que ya existía.

¿Qué hizo entonces Pedro Nazarre Basabe?

Su trayectoria ayuda a entender su peso en la memoria local. Se desempeñó como Comisario Pagador del Ejército en la región cordillerana: cada dos o tres años llegaba a puntos como Codihue para abonar sueldos a las tropas, gestionar descuentos por deudas ante acreedores que se presentaban en la jornada de pago y movilizar sumas considerables. Ese rol lo conectó con la administración de tierras y con las redes estatales que, a fines del siglo XIX, consolidaban la ocupación del territorio.

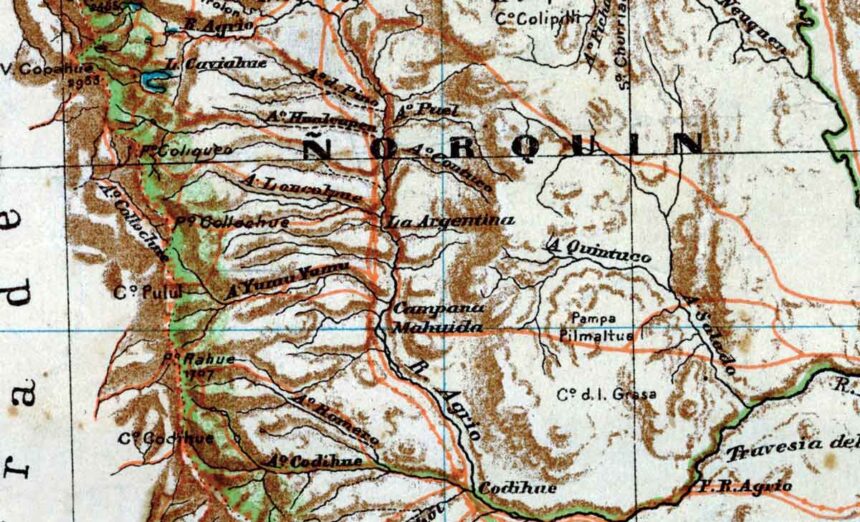

El momento clave en papel aparece en 1886, cuando se gestiona, en nombre de Carlos Bouquet y Cía., una concesión de 40.000 hectáreas sobre la margen derecha del río Agrio, abarcando las Secciones XV y XVI (suroeste de Ñorquín y noroeste de Loncopué). Esas superficies se identifican luego con el campo conocido como “La Argentina”. A partir de allí, la familia organiza mensuras —con participación del hijo— y el asentamiento queda anclado cartográficamente en la confluencia del arroyo Loncopué con el Agrio. Esta intervención fue decisiva para ordenar la tenencia y proyectar la traza; pero no equivalió a una fundación.

Ventas, condominios y subdivisiones

El derrotero posterior es documental. En 1895, el Banco Hipotecario Nacional vende la gran fracción a Antonio y Ángel Pini; se establece un condominio con los Nazarre y, hacia 1900, se produce la división. Las superficies resultantes pasan a manos de distintos miembros y herederos: por ejemplo, Margarita Piñeiro de Nazarre (con 13.350 hectáreas), y luego sus hijas, mediante compras internas y traspasos. En décadas siguientes aparecen ventas parciales a adquirentes como Zingoni, Guevara, Equiza, Ascheri, entre otros. Del lado de los Pini, los herederos también transfieren porciones (por ejemplo, a Zingoni y a Enrique y Carlos Plantey). El cuadro es el de un territorio que se reescribe en escrituras.

Todo ocurre bajo un marco normativo que estimuló la ocupación y privatización de grandes extensiones en los Territorios Nacionales. Entre otras, la Ley 1501 (“del Hogar”, 1884) fomentó colonias agro–pastoriles —incluyendo superficies destinadas a pueblos «indígenas»—, y la Ley 1628 (Premios Militares, 1885) adjudicó tierras públicas a quienes participaron de la denominada «campaña del desierto». En ese clima legal–administrativo se entienden concesiones de decenas de miles de hectáreas, que con el tiempo estructuraron el Departamento Loncopué.

La sombra de la explotación

En las historias de frontera suele brillar la épica del trabajo duro y la tenacidad. Pero también hay zonas en penumbra que conviene mirar de frente. A comienzos del siglo XX, en el oeste neuquino, se consolidó una práctica que golpeó especialmente a los más vulnerables: el cobro de “derecho de pastaje” y arrendamientos sobre tierras fiscales por parte de particulares sin título para hacerlo. En ese entramado, un nombre aparece con peso propio: Pedro Nazarre Piñeiro, hijo de Pedro Nazarre Basabe, del que hablamos antes. Su actuación, sostenida en la asimetría de poder y de instrucción frente a crianceros pobres, dejó un rastro de casos, montos y testimonios que permiten reconstruir un mecanismo.

Cómo funcionaba el esquema

El procedimiento era simple y persistente. Quien detentaba influencia local —propiedad, vínculos, instrucción, cargos— cobraba sumas fijas anuales a ocupantes de lotes del Estado por permitirles invernar o veranear el ganado. A veces emitía recibos imprecisos; otras, no emitía ninguno. Y en no pocos casos, además, el ocupante que pagaba subarrendaba a un tercero, encadenando cobros sobre una tierra que no era propia. Esa cadena convertía cada temporada en una carrera cuesta arriba para los pequeños productores.

Lejos de ser un rumor, hay datos y números concretos:

- Nepomuceno Soto permaneció diez años en el lote fiscal 4 (Cajón de Hualcupén, veranada) “en calidad de intruso” y pagó $640 anuales a Pedro Nazarre Piñeiro. A su vez, subarrendó a su hermano Clorindo.

- Juan Benegas, de nacionalidad chilena, ocupó entre 1909 y 1920 la parte oeste del mismo lote fiscal 4 (invernada) y abonó $1.400 por año a Nazarre Piñeiro. También subarrendó una fracción en $200 anuales a Arturo Aldea y Pedro Leiva.

- En el lote fiscal 28, Eduardo Garrido —empleado postal— cobraba “derecho de pastaje” por $50 con recibos que no especificaban lote ni sección.

- Fidel Jara, chileno, ocupante del lote fiscal 38 (1914), pagaba hacia 1920 arrendamiento a Nazarre Piñeiro sin recibir recibo.

- En el lote 19 oeste de la Sección C, arrendado a Francisco Díaz, Darío Bernal cobraba a través de Eduardo Alsina montos que iban de $40 a $67 por “el pedazo de tierra” ocupado por familias indígenas.

Hay muchos más ejemplos. La repetición de nombres y modalidades, muestra que no se trataba de “hechos aislados”, sino de una práctica sistemática sostenida por años.

¿Por qué fue posible?

Tres factores se combinaron para hacerla viable:

- Desorden administrativo de los primeros tiempos: el territorio aún carecía de controles regulares y de una vigilancia efectiva sobre los lotes fiscales.

- Asimetrías de poder e instrucción: quienes cobraban tenían mejor acceso a la ley, a escribanos y a la administración; quienes pagaban, en cambio, eran en su mayoría criollos pobres, chilenos o mapuches, muchas veces analfabetos.

- Costumbre y miedo: pagar “lo de todos los años” parecía, para muchos, la única forma de evitar conflictos, desalojos informales o la pérdida de la veranada.

Pedro Nazarre Piñeiro, como dijimos antes hijo de Pedro Nazarre Basabe, de profesión Ingeniero Agrónomo, ejerció un notable doble rol en Loncopué, combinando autoridad institucional con prácticas de explotación económica. Su influencia se cimentó en cargos públicos de relevancia, siendo nombrado Juez de Paz y Encargado del Registro Civil de Loncopué en 1909, además de haber sido administrador de numerosos campos en el área Andina. Aprovechando esta situación y la falta de control sobre las tierras fiscales, Nazarre Piñeiro cobraba sumas por concepto de arrendamiento o «derecho de pastaje» a pequeños productores. Su carrera pública se vio truncada en 1932, cuando fue cesanteado de su cargo de Juez de Paz y detenido al ser acusado del delito de exacciones ilegales (cuando un funcionario público, abusando de su cargo, exige o cobra indebidamente un pago).

Más allá de cualquier arreglo “de palabra”, hay una verdad nítida: el subarrendamiento estaba prohibido por ley. Cobrar a terceros por el uso de tierras fiscales —y más aún encadenar subarrendamientos— carecía de amparo jurídico.

Contar con claridad la trama de los arrendamientos ilegales —con sus nombres, lugares y cifras— permite honrar mejor a quienes sostuvieron la vida rural con sufrido trabajo silencioso y, a la vez, llamar a las cosas por su nombre. La frontera no fue solo esfuerzo y tenacidad; también fue desigualdad, vacíos normativos y abusos. Poner cada pieza en su sitio es, en definitiva, un acto de justicia con la memoria de quienes nos precedieron.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Artículo de Rodrigo Tarruella elaborado con información tomada y contrastada de la obra LONCOPUÉ: 100 años de vida institucional, recuerdos y nostalgias… de Julia Alicia Garrafa de Destéffaniz y Vilma Adriana Guillem de la Valle.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.