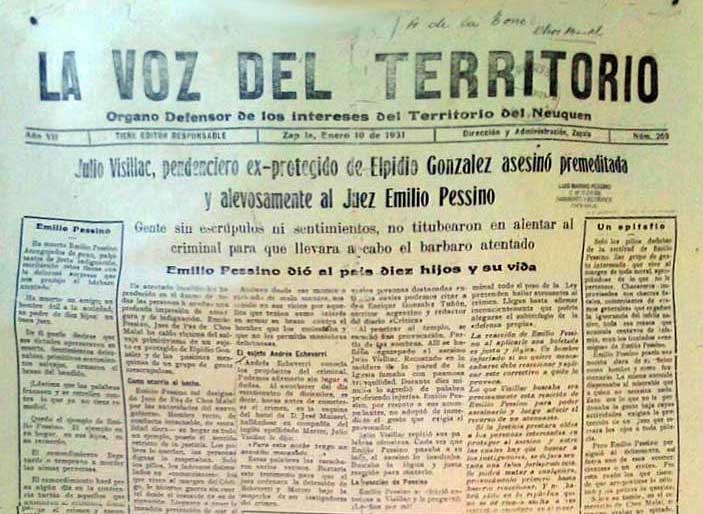

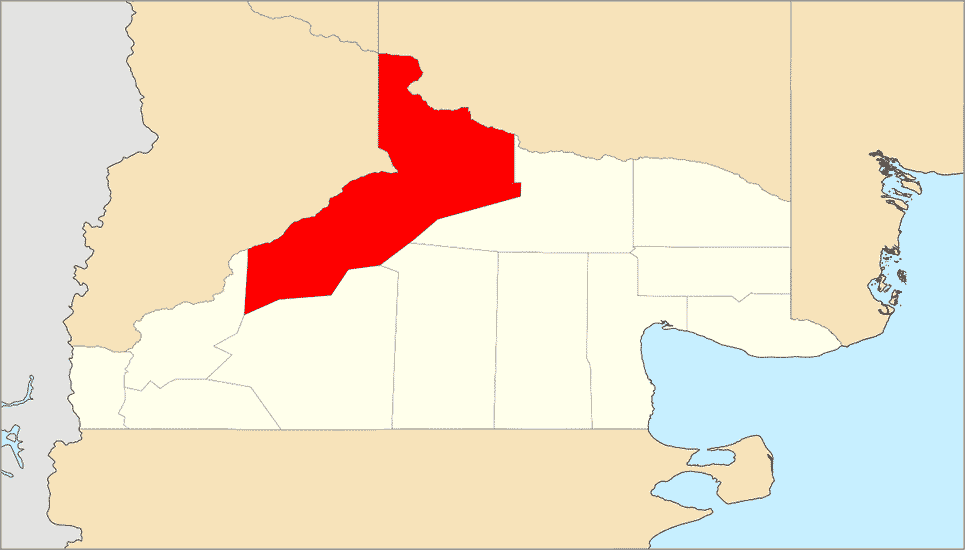

El ámbito de los Juzgados de Paz en el Territorio Nacional del Neuquén en la primera mitad del siglo XX, o sea, antes de que fuera declarado Provincia, resulta interesante y problemático. La escasez de población instruida afectaba su buen funcionamiento. Además de saber leer y escribir, una condición para ser nombrado Juez de Paz era su «respetabilidad» dentro de la comunidad. Pocas formas había de comprobar esta condición, por lo que se tomaba como evidencia la ausencia de procesamientos judiciales, cosa bastante difícil de encontrar en una sociedad tan conflictiva.

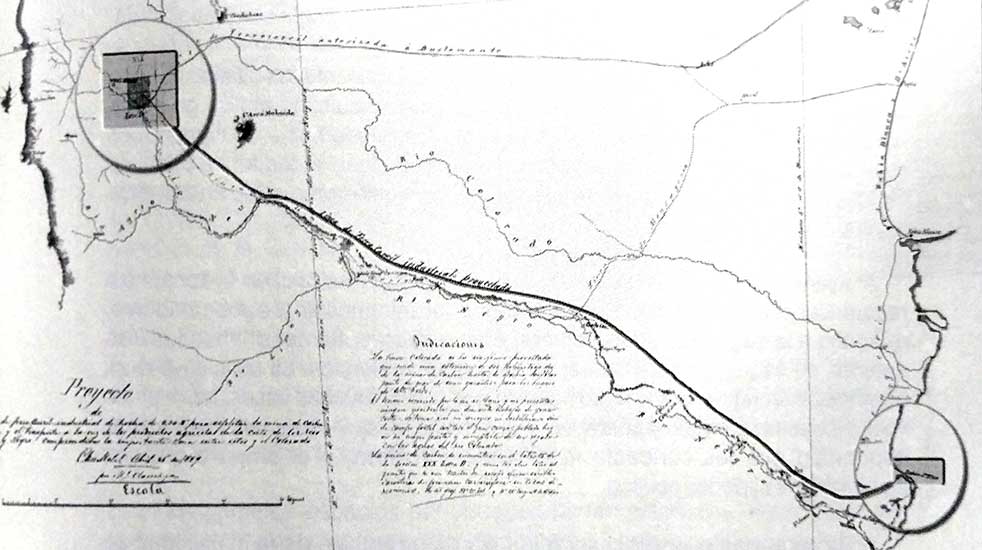

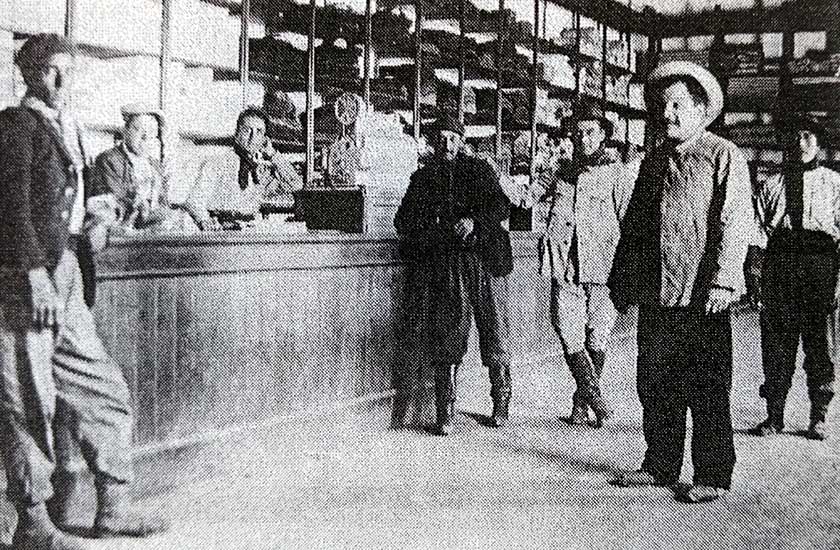

Hasta que comenzaron a funcionar las oficinas de Registro Civil, el Juez realizaba los casamientos. Los registros de nacimientos y defunciones también pasaban por sus manos. Pero tenían también mucho control sobre el ámbito de la producción y el comercio. Eran los que extendían las guías de campaña que se utilizaban para transportar ganado y «frutos del país» dentro y fuera del Territorio, debían registrar las marcas del ganado que definían su propiedad y también cobrar las patentes a los comercios de la localidad. Mensualmente estos funcionarios debían remitir a la Gobernación un balance haciendo constar los datos de todo el movimiento que había habido en la Oficina.

Como las actividades que llevaban a cabo le otorgaba a su accionar lazos de familiaridad con la población en general, podríamos pensar que era una tarea que beneficiaba a todos ellos por igual. Sin embargo, encontramos algunos casos que parecerían mostrar que a veces, esto no era así.

Avanzado el siglo, el Secretario del mismísimo Gobernador le escribió al Juez de Paz suplente de Las Coloradas pidiéndole que investigue el movimiento de lanas y cueros del Departamento. Sospechaba que se estaban extrayendo menos guías de campaña de las que corresponderían por el volumen de animales existentes. El Juez le respondió que evidentemente la producción de lana del departamento era mucho mayor que lo declarado. Que era llamativo que «las grandes firmas como por ejemplo Zingoni y Cía, Rambeaud y Cía, Cordero, Huarte y otros no figuraran con guías de lana». Curiosamente, el Juez de Paz titular del Juzgado mencionado era para el mismo período, socio de una de las empresas aludidas.

Para otro momento del período, una de estas empresas se vio beneficiada por el Juez de Paz Ferreyra, quien además era administrador de una de sus estancias, en la realización de una compra de tierras (2.500 ha) la cual se realizó como bien de propiedad del vendedor, siendo que en realidad era un «bien en Sucesión». Para esto, hubo que realizar un nuevo casamiento del vendedor para que no apareciera en las escrituras su condición de viudo. Los testigos del casamiento, son las mismas personas que participan de la mencionada transacción.

Estas «intervenciones» de los Jueces de Paz a favor de algún personaje importante de la localidad donde actuaba no son exclusivas del Departamento Las Coloradas ni tampoco sucedían únicamente a favor de estos exitosos comerciantes y ganaderos regionales, la misma situación se reitera en casi todas las localidades, en distintos períodos.

Podríamos preguntar: si la Justicia es imparcial, y si se aplica a todos por igual, ¿cómo puede beneficiar con acciones que son absolutamente irregulares a algunos más que a otros?. Se puede contestar esta pregunta de distintas maneras.

Por un lado, como se ha mencionado, el Gobernador designaba a cada Juez de Paz por «sugerencia de los vecinos». Este consejo se solicitaba por que se desconocía a quiénes podrían llegar a ocupar esos cargos locales. Pero por otro lado, la consulta llegaba a aquellos que tenían cierta cercanía a las Comisiones Municipales, a la Policía o al mismo Juzgado. Es decir, que quienes discutían y decidían quién podría ser Juez de Paz y avalaban las «sugerencias«, eran los comerciantes y ganaderos, maestros y jefes de policía.

Si tomamos el año 1923, por ejemplo, y realizamos un listado de los comerciantes y estancieros de cada localidad del Territorio y lo comparamos con un listado de aquellas personas que ocupaban cargos públicos de importancia en la Comisión de Fomento, la Policía, o el Juzgado de Paz, podemos observar, que en las localidades más representativas para la época, hay una importante cantidad de cargos ocupados por lo que la gente del lugar denominaba los «ricos». Los cargos más codiciados se encontraban en las instituciones políticas por excelencia, como podían ser las Comisiones de Fomento, luego los Juzgados de Paz, y en tercer lugar los cargos en las Comisarías. Se puede inferir entonces que los Juzgados de Paz formaban parte de las instituciones «codiciadas» por aquellos que tenían acceso a los recursos del poder económico y político. Es que aquellos que habían tenido posibilidades de instalarse como comerciantes, que en algunos casos habían accedido a tierras y ganado, que eran considerados los «ricos» por la gente de la zona, reaparecían ocupando cargos políticos y judiciales locales.

A veces, no era necesario acceder directamente a alguno de estos cargos o que algún pariente estuviera allí, existían también otros tipos de vínculos y maneras de relacionarse. Era frecuente encontrar expresas declaraciones de complacencia entre los funcionarios y algún poderoso. En una causa que se había establecido contra estancieros de Aluminé por robo de ganado, el Juez de Paz declaro que «por merecerle el Sr Trujillo absoluta confianza por ser un Estanciero que vive hace muchos años en el departamento, y como este señor le dijo que eran señales antiguas, a los boletos que otorgó les puso «renovación y además se los dio escritos a lápiz». Aquel mismo Juez de Paz suplente, manifestó en la Comisaría: «el que es enemigo personal del estanciero Trujillo, también será mi enemigo».

¿Quién es quién en la justicia territoriana?

«La Justicia no es Justicia. El delito anda impune, pero la mesura exige un momento de meditación. ¿Es la justicia Letrada quién debe cargar con toda esta estadística negra que mancha el honor? Como de todo hay en el huerto del Señor, a veces sí, pero en general no. Anda por ahí la Policía desarrollando actividades en la instrucción de sumarios, para convertirla en definitiva, en arbitro y Señora. La acompaña en sus furtivas excursiones por los dominios de lo vedado, doña Justicia de Paz».

La cita bien podría ser el editorial de cualquier matutino de actualidad. Sin embargo, pertenece a un médico viajero que alrededor de 1920 recorría la gélidas tierras Patagónicas. Su preocupación, por aquel entonces, se centraba en el quehacer de la justicia y sus hombres. Significativamente hoy, más que nunca, sus interrogantes se actualizan para nuestro presente. Por esto, sería interesante indagar también el accionar de la Justicia Letrada.

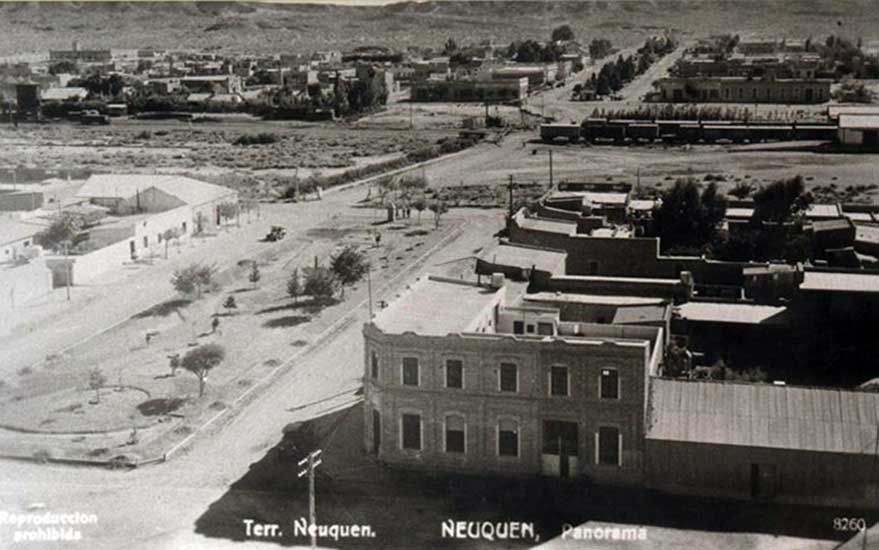

La inicios de un poder judicial en Neuquén datan de la conformación de los Territorios Nacionales, la administración de la Justicia Letrada respondía a los intereses de un Estado Nacional que intentaba hacerse cada vez más presente en estas tierras. Su organización, no significó aún en sus orígenes la conformación de un espacio sin dificultades. Las Memorias del Ministerio de Justicia dan cuenta de los permanentes conflictos entre las autoridades judiciales y policías:

«conocidos son de V.H. los conflictos producidos entre las autoridades judiciales y administrativas en aquellos centros embrionarios de población, a los que es difícil enviar personal idóneo en el conocimiento de las leyes y su debida aplicación… La permanencia del Juez en sus funciones, como medio de asegurar su independencia, ha perdido mucho del crédito de que, en otras épocas gozaba ante los inconvenientes que ella encierra, especialmente en centros lejanos de población que no ofrecen los medios de control de los centros más civilizados «

Todavía en la década del treinta, pueden leerse los reclamos que aparecen en los periódicos locales referidos a la lentitud y falta de presupuestos que aquejan a la Justicia Letrada. Esta lentitud en los procedimientos estaba por demás justificada si tenemos en cuenta que la población crecía rápidamente en tanto que la maquinaría judicial para los Territorios no se modificaba con la misma rapidez. La Ley contemplaba la existencia de un solo Juez Letrado por Territorio Nacional. Su obligación era atender en todas las causas tramitadas en su jurisdicción sin importar el ámbito del derecho que compitiera en ellas, dando prioridad a los problemas de orden criminal e impositivo. Por esto, resultaba común la acumulación de causas y los problemas derivados de ello.

Es cierto que a la figura del Juez lo acompañaban los Secretarios, el Defensor de Pobres, Menores y Ausentes y el Procurador Fiscal, con un número limitado de oficiales y auxiliares. En este período la dificultad no solo residía en encontrar personal idóneo para cubrir los cargos de esta estructura, sino que evitar la corrupción resultaba muy complejo.

En el año 1909 el vecino Italo Milanesi denunció por una frondosa deuda al conocido comerciante Martín Etcheluz. Cuando esto sucedió, el boliche que el denunciado tenía en Mulichincó fue embargado por el Juez de Paz de Ñorquín. Todo esto parecía seguir su curso normal hasta que pasado unos meses, Milanesi realizó nuevas denuncias por «extrañas» irregularidades que se estaban sucediendo. La denuncia relata que el mencionado comerciante, con el sobre aviso del mismo Juez, había retirado mercaderías del boliche embargado, por lo que la confiscación no cubría la deuda con Milanesi. Pero no solo esto, sino que aparentemente, aun estando el comercio embargado, Etcheluz logró venderlo absolutamente sobrevaluado a otro comerciante de la localidad y con la firma y participación en el acto del mismo Juez de Paz. De realizarse esta operación, solo pudo hacerse con la complicidad del Juez local. La denuncia aporta otro dato interesante, entre el momento del embargo al comercio y la venta fraudulenta, todos los documentos probatorios de la deuda habían desaparecido del expediente que se encontraba en el Juzgado Letrado. Aparentemente, la denuncia cita que aquí intervino el apoderado de Milanesi, Juan Zufiría, que por aquel entonces era también Secretario del Juzgado Letrado. Milanesi acusaba: «Desde la llegada de Etcheluz a Neuquén, en Julio de 1909, mi apoderado, Juan Zufiría, dejó de escribirme a pesar de mis cartas solicitando información. Solo ocho meses después me comunicó la apelación favorable a Etcheluz. Acuso a mi apoderado de que no me devolvió los documentos aduciendo los había agregado al expediente, lo que es inadmisible ya que el juicio no se abrió.» El denunciante sospecha que el apoderado habría sustraído los documentos del expediente haciendo uso de su triple función de apoderado del denunciante, funcionario del Juzgado Letrado y cómplice de lo denunciado. A la vez, este caso desató una serie de acusaciones entre los Secretarios de este Juzgado inculpándose unos a otros por la sustracción.

Puede observarse por ejemplo que en 1923 había solamente 3 abogados y un escribano ejerciendo la profesión en forma independiente en la Ciudad de Neuquén. Este escribano, en la misma época era a su vez Secretario del Juzgado Letrado. La escasez de profesionales hacía que estas irregularidades se pasaran por alto, aunque interrumpían u obstaculizaban el normal accionar de la Justicia.

Este espacio podía convertirse así en un lugar muy conflictivo porque evidentemente era un lugar desde donde muchos recién llegados al territorio podían actuar a favor suyo o de otros por algún tipo de compensación. Sin vínculos decisivos ni apellidos de peso, este ámbito se convertía para muchos en un lugar para cumplir el sueño de «hacerse la América».

De la lectura de los expedientes que conforman el cuerpo de la causa Milanesi resultan interesantes, también, las declaraciones de los Secretarios del Juzgado, que al inculparse mutuamente van mostrando de qué manera se establecían lazos que conformaban grupos y asociaciones que no siempre convivían pacíficamente dentro del Juzgado. En la causa que se le sigue a Abel Chaneton por intento de homicidio, éste acusaba a su denunciante «de ser el Jefe de una Pandilla judicial que incluye a varios secretarios … que se tragó la Sucesión Richter».

Es común que muchas de estas rencillas, por llamarlas de alguna manera, tuvieran su origen en las acciones que los abogados llevaban a cabo como apoderados en los juicios sucesorios. Aquí podemos observar cómo lo que para algunos podía resultar sumamente perjudicial para otros actores podía ser muy beneficioso. En el caso de estos juicios, la lentitud en la circulación del expediente afectaba a las familias implicadas al punto de dejarlas en la miseria, pero a la vez resultaba económicamente redituable para los legos que pudieran intervenir en la misma causa. Un ejemplo de Junín de los Andes da cuenta de lo referido. En 1905 se inició la Sucesión del comerciante Carlos Richter, la cual se extendió hasta 1925, con la considerable pérdida de bienes que esto implicó para los herederos.

Que los conflictos existían puede comprobarse también en la sorprendente cantidad de causas existentes en las que los abogados pedían la recusación de miembros del Juzgado por «enemistades» manifiestas, considerando que las mismas podrían actuar desfavorablemente en la resolución de los casos. En estas mismas situaciones podemos observar la fuerte presencia de los Secretarios, que por el lugar que ocupaban, hasta accedían a controlar las relaciones de otros sujetos de poder. En 1907, el mismísimo Juez Letrado hizo graves denuncias al Secretario del Juzgado acusándolo «de hacer desaparecer expedientes por orden del Procurador Fiscal a quien le debe favores…Que el Secretario dijo que quemaría cualquier expediente que afectara al mencionado Fiscal. Que además dilata causas».

En otro expediente del mismo año se acusa de abuso de una menor nada menos que al Defensor de Menores y éste pide la recusación del mismo Juez Letrado. Sin embargo, luego se retracta argumentando que «…el Procurador Fiscal fue quien hizo el escrito y le aconsejó hasta último momento…Que fue engañado por el Fiscal quien quiere hacer caer al Juez Letrado, y a cuatro o cinco personas más, para quedarse con su cargo».

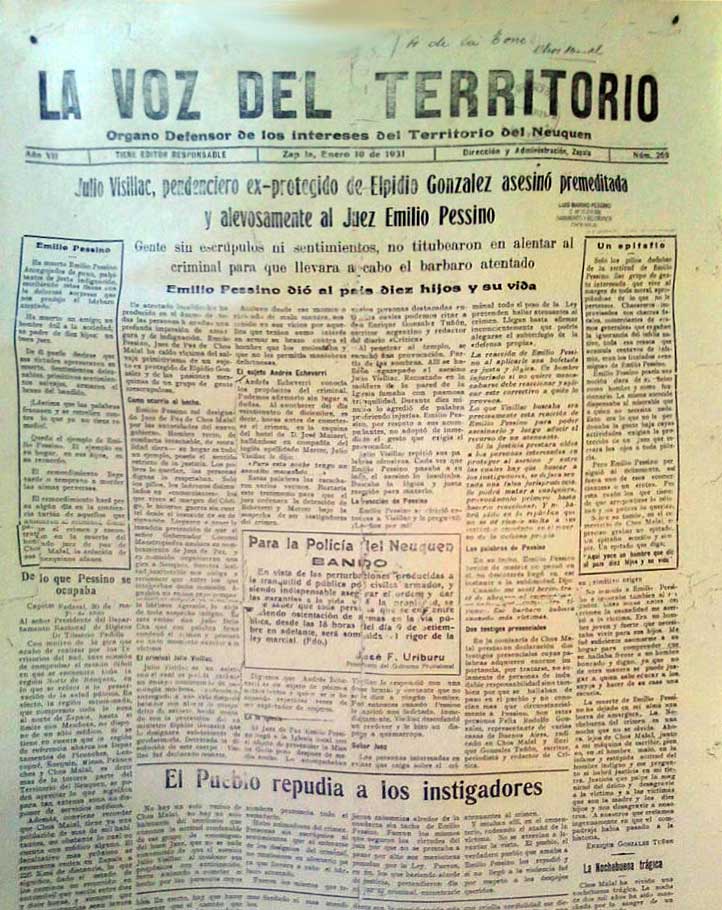

Así podemos observar que los conflictos de poder de estos mismos actores también se dirimían en otros ámbitos como da cuenta el expediente que por «calumnias e injurias» iniciara en el año 1925 el Gobernador teniente coronel Denis al director del periódico La Voz del Territorio Martín Etcheluz y al comerciante Cecilio Yerio. Los actores involucrados son todas personas cuyo accionar era muy influyente para el Neuquén de la época. Por ejemplo, Cecilio Yerio llegó a Neuquén en 1903 para ocupar el cargo de Comisario en Junín de los Andes. En 1909 se casa con Josefa Ferré y administra la casa de comercio de sus suegros hasta 1913 en que inicia sus actividades como ganadero. Martín Etcheluz por su parte, no sólo es director de mencionado periódico en Zapala, en sucesivas oportunidades ocupará cargos públicos y posee vinculaciones con otras familias de comerciantes y ganaderos de la zona. Su cuñado Rodolfo Gómez, fue durante este período comisario en Loncopué.

Este expediente introduce en este entramado de relaciones a un nuevo actor, la prensa, que por aquella época ya cumplía un rol importante en la sociedad. Son numerosos los testimonios que dan cuenta de esto: «El Gran Público porteño ignora estos hechos… pese a la prédica de la prensa de los Territorios, que más de una vez ha levantado con altivez la voz. Pero ella puede ser tachada de parcial, por convivencia por intereses encontrados y allí está entonces la otra prensa, la gran prensa la insospechada por independiente, que desde la Capital Federal se ha hecho eco de estas situaciones «

Resulta interesante ver que en muchas oportunidades se apelaba a la autoridad de la prensa antes que a la Justicia como un mecanismo para dirimir o influir en la resolución de conflictos ya que como hemos hecho notar muchos de estos vecinos, comerciantes, ganaderos o miembros de la justicia actuaban a la vez como directivos de la prensa local, y en otros como corresponsales de periódicos de nacionales. En otros casos, estas personas influyentes son los mismos maestros de escuelas rurales

«que el Juez de Ñorquín y el maestro de escuela han gestado una campaña de injurias contra mi hermano el Comisario Inspector, incluso en los diarios en forma anónima…que siendo corresponsal de La Prensa (de Buenos Aires) acusó de estos peores procedimientos del Juez y el maestro, para que las autoridades del Territorio tomaran medidas tendientes a esclarecer estos hechos, que como por este medio no tuvo satisfacción, entonces ahora recurre a la Justicia y acusa al Juez por defraudación al fisco, por cobro indebido de poderes, por dejar a personas ajenas a la repartición el expendio de las guías».

Esta denuncia fue efectuada en 1911 en Ñorquín. El Juez Letrado, devuelve el expediente por haber sido enviado al Gobernador del Territorio en lugar de utilizar los canales de la Justicia. Lo sorprendente es que finalmente, no se investigó por las graves acusaciones de que da cuenta el mismo.

Cerrando las causas

Conforme corre el siglo, es notorio el incremento de las denuncias que transformadas en causas llegan al Juzgado Letrado. Sería pertinente preguntarse, por qué cada vez con mayor frecuencia, los pobladores dirimen sus problemas en la Justicia. Esto puede suceder por diversos motivos, por un lado, podemos pensar en el incremento de los delitos, pero por otro lado, puede haber influido la existencia de un mayor grado de conocimiento por parte de los habitantes de las nuevas lógicas que se estaban implementado en el Territorio.

En otro orden de cosas a partir del 1915, el proceso de profesionalización de la Policía y de la Justicia influyeron mucho en todo este proceso. A partir de este momento, los expedientes comienzan a ser más rigurosos en todos los sentidos. Las indagaciones son mucho más minuciosas y respetan en todos los casos las reglamentaciones vigentes en el Código de Procedimiento en lo Criminal. Por aquel entonces, además comienzan a utilizarse huellas dactiloscópicas y se crean penas para nuevas figuras delictivas, por ejemplo, los encubrimientos comienzan a ser sancionados con rigurosidad. Estos cambios en la lógica jurídica pudieron haber generado una mayor confianza en el sistema judicial.

Sin embargo todos estos logros se ven opacados en algunos casos por la existencia de connivencias entre poder político y poder económico que influenciaban negativa en la Justicia generando inequidad. Porque si bien es cierto que se accedía con mayor facilidad a los canales de la Justicia esto no significaba controlar sus mecanismos, que seguían estando en manos de «los notables» del pueblo. Por otra parte, estos notables eran los individuos que a su vez, tenían la posibilidad de utilizar estos y otros mecanismos para zanjar sus propias diferencias. En este sentido los «vecinos» en problemas podían también recurrir a otras autoridades fuera de su propia área de influencia. En estos casos la figura del Gobernador o algunos de los Ministros de la Nación, eran utilizados como árbitros de los problemas para los que la comunidad no encontraba solución. Sin embargo, parece haber sido la prensa, para este período, la instancia preferida como alternativa.

Muchos de estos vecinos influyentes eran directivos de periódicos locales o actuaban como corresponsales de periódicos nacionales y utilizaban estos medios para dirimir rencillas personales e influir con sus apreciaciones en la incipiente esfera de opinión. Estos casos son muy interesantes, porque enriquecen en otros aspectos las relaciones de poder que se entretejían entre los diferentes agentes que compartían por aquel entonces el espacio territoriano. Aunque la existencia de denuncias por «calumnia e injuria» eran de difícil comprobación y la mayoría de las veces terminaban en el sobreseimiento de la causa.

Cuando personas como Claudio Espinosa que tenían un acceso limitado a los recursos económico y de autoridad llegaban a la Justicia, no sólo era importante conocer la lógica del sistema, sino que era fundamental tener el respaldo de «otros vecinos» que los avalaran para que sus denuncias tuvieran mayor peso.

En otro orden de cosas, la lentitud de los procedimientos repercutía desfavorablemente en la resolución de las causas terminando en la prescripción de la misma por el tiempo que transcurría entre la denuncia y la sentencia, o en otros casos el tiempo actuaba naturalmente…haciendo que las huellas se esfumaran.

Tal como lo mencionara en su Informe al Ministerio de Justicia el Inspector de Río Negro, el problema no estaba tanto en las Leyes, sino muchas veces en los hombres… Porque las dificultades naturales existían, pero la ética era un valor por demás escaso…que llevaba a algunos pobladores con conocimientos limitados a involucrarse en problemas indeseados, las acciones de inescrupulosos los dejaba en clara desventaja para evitar los abusos de autoridad.

En definitiva, los vecinos notables, eran poderosos y el poder tenía que ver con ser estos «bolicheros ricos», el estanciero o el Juez de Paz del pueblo. La cuestión está en ver cómo el bolichero se hacía estanciero y Juez de Paz del pueblo…

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Extraído de:

Historias de sangre, locura y amor: Neuquén (1900-1950), de María Beatriz Gentile, Gabriel Rafart, Ernesto Lázaro Bohoslavsky (compiladores),

del capítulo: El difícil arte de juzgar y ser justo, de Susana Debattista – Carolina Destéffaniz (los resaltados son nuestros).

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.