Allí (en el Territorio Nacional del Neuquén) se presencian transformaciones sorprendentes.

Familias que han llegado pálidas de hambre y aterradas por la inmensidad de la llanura, se convierten al poco tiempo en núcleos de fecundidad y regocijo, con bienestares y alegrías de sobra para brindar hospitalidad a los viajeros.

Bajo el azote de los huracanes, muchos mozos contrahechos por las opresiones del tugurio y mohínos de timidez inmemorial, se transforman en jayanes ufanos de pujanza.

En la mejilla mustia y estrujada por el vicio, el aire riega sus semillas metálicas de aurora, y las venas florecen en carnación de bronce, reveladora del carácter firme.

Por la costumbre de mirar al sol sin pestañear, la pupila no se desmaya en la cobardía del disimulo. Mira de frente a las cúspides, a los abismos, a la soledad y al prójimo.

Empleados inservibles que de la ciudad se envían, con los deterioros y lacraduras de muebles viejos, no tardan en tirar el mísero sueldo que les ha servido de muletas, a fin de recuperar su condición de hombres libres y conquistar fortuna independiente, apacentando rebaños.

Los heridos que el ejército argentino abandonó por muertos a orillas de los arroyos, todos son hoy patriarcas amañados a la abundancia de sus hatos, y muchos sombrean sus canas bajo vides generosas, mientras su prole discurre por el valle entre gavillas y vellones.

Son de ver las caravanas de pastores chilenos descendiendo hacia este lado de los Andes, sin más patrimonio que su piño de cabros esqueléticas, ni más vituallas que la proverbial bolsa de ñaco.

En el primer valle que encuentran al acaso, plantan los cuatro horcones a inmediaciones del arroyo, arman el rancho, lo embarran y se ponen a vivir sin el sobresalto de las azotainas que a menudo sufrieran en el fundo patrio.

A la vuelta de pocos años, las lomas circundantes blanquean más de vellones que de nieve, los clarines de los potros repercuten en las sierras, el trigal ondula hasta perderse en el confín, los graneros panzones se desbordan, y las doradas eras de la trilla, se empenachan de día con las crines de las yeguas, y en las noches de luna con las trenzas de las mozas, que ebrias de amor y vino danzan la zamacueca, dibujando con sus pañuelos liviandades gentiles y con sus caderas ritmos de ansia creadora.

Es así como hoy están estriadas de barbechos las hondonadas más recónditas y llenas de bohíos las colmas más abruptas.

Esas gentes tienen admirable habilidad para la canalización. En la región de «Las Minas», por ejemplo, canales que los ingenieros creyeron irrealizables, han sido ideados y abiertos por chilenos, con mínimas expensas. Allí se asombra uno de ver el agua cuesta arriba, faldeando riscos hasta desembocar en una cumbre. Todo eso es obra de un instinto ingénito de raza montañosa, y lo atribuyen a cierto don misterioso de hechicería, especie de hipnotismo, en virtud del cual el agua, al oír determinada frase mágica, emprende su ascensión a la montaña, obedeciendo el curso trazado por el bordón de encantamiento.

Es lamentable que la ley de tierras no de margen para regularizar la situación de esos colonos, consagrándoles títulos de propiedad legítima, sobre esos eriales que su energía transfiguró en prados ubérrimos.

Hoy muchos de esos poseedores viven en permanente consternación, esperando la visita del Juez de Paz que va a desalojarlos en nombre de un propietario, cuyos únicos viajes por el territorio argentino se limitan a los que hace de su hotel al barrio de la Bolsa.

Los pobladores quedan entonces amenazados otra vez por la servidumbre de un patrón desconocido, que sobre haberse ganado la valorización dada al campo con la fatiga ajena, les pone un canon de arrendamiento extorsionante.

Ante esa perspectiva, las familias emprenden otra vez su vida nómade en busca de otro valle más remoto, o regresan a su patria propagando el desaliento.

De ahí, de ese despojo repentino, provienen también las cuadrillas de bandoleros que se forman en la cordillera, desencantadas del esfuerzo honrado, despechadas de la ley y desesperadas de hambre.

Todo eso se remediaría fácilmente, descentralizando la administración de tierras públicas, y autorizando a las gobernaciones para reconocer sobre pequeños lotes, títulos de propiedad a los dueños legítimos, a los autores del cultivo.

La actual forma de colonización es en la mayoría de los casos ilusoria.

Al paso que casi toda la cordillera del Neuquén está poblada por poseedores sin título, las regiones destinadas a las tres Colonias Nacionales, Sargento Cabral, Coronel Barcala y Nahuel Huapi no son sino añojales donde no moran ni las águilas.

Exigir a los colonos de vanguardia un viaje a Buenos Aires para ¡contratar abogado! y sacar título, es algo tan absurdo como exigir a los delicados latifundistas de aquí, un galopito a conocer sus dominios dilatados.

Los restos de las tribus aborígenes forman allí otra categoría de pobladores. Son las más humildes, a pesar de su dominio prehistórico.

La mayoría pretende incorporarse al régimen de vida llevado por sus vencedores. Muchos, como el Coronel Namuncurá, que han tenido el coraje de venir a Buenos Aires a pedir la restitución de un pedazo de su inmenso patrimonio, están prósperos.

Otros hacen su pequeña agricultura trashumante, huyendo de desalojo en desalojo, hasta amontonarse como sapos a la orilla de las vertientes escondidas. Allí instalan sus aplastadas rancherías, donde por obra de quien sabe qué ley de selección secreta, concurren todas las degeneraciones posibles, bajo el imperio sombrío de los parásitos:

Vacas con más astas que debilidades en las patas; gozques afónicos y de un genio más insoportable que su sarna; cabras de barba venerable y flacura inverosímil; negras ovejas arqueológicas, que esperan el sacrificio ritual del gillatun; y niños que en la penumbra de los ranchos duermen su herencia de hambre, con las cabecitas de luto reclinadas sobre la barriga de los cerdos.

Hay otros rezagos de tribus pastoras, que desde la conquista permanecen errantes por la cordillera o por las llanuras inexploradas. Esos se asocian con los bandidos puestos fuera de la ley en Chile, y sólo de tarde en tarde se les divisa oteando presa sobre una loma lejana, conglomerados como buitres, devorando alguna yegua.

Con los baguales, sus antiguos camaradas, y los guanacos, sus eternos perseguidos, forman su mundo aparte.

A todos los indios en general se les acusa de ladrones. Es cierto que sus nociones de propiedad son muy vagas, pero correspondería considerar si ese escepticismo no tiene su origen en el despojo que les hicimos, y si merecen el rigor de infractores a una civilización que se les notificó a balazos, pero que todavía no se les ha explicado suficientemente en las escuelas.

Lo más oportuno seria reconcentrarlos en una o varias colonias, donde se les podría hacer propietarios, que es su mayor aspiración. Allí se les vigilaría en defensa de los otros pobladores; y por medio de escuelas especiales destinadas a gravar ciertos conceptos, se les iniciaría en la vida nueva.

………………………

A la parte esencialmente pastoril del Territorio, acude con éxito la colonización boer.

A esos intrépidos les arrebató el inglés su tierra, pero no pudo quitarles su energía.

Todo el desorden de la derrota y el desastre del destierro, nada han podido contra la admirable cohesión de esas familias.

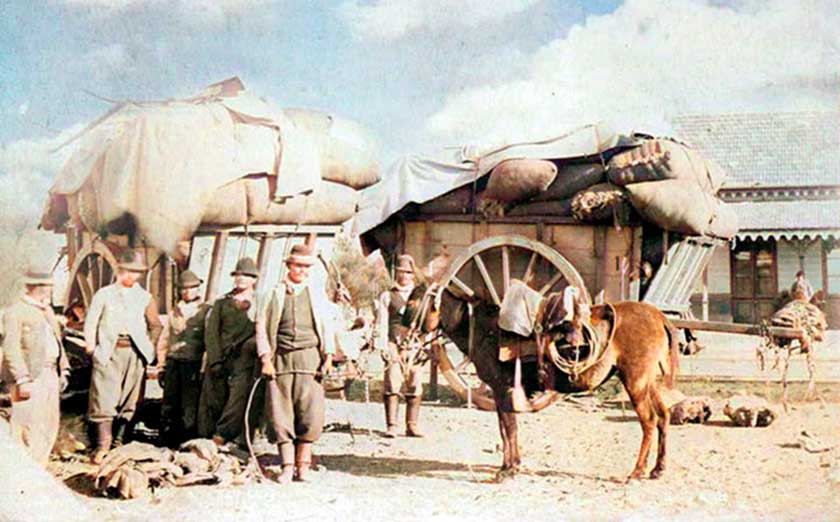

Cada una de esas enormes carretas en que se aventuran a hacer la travesía de los desiertos, es un home compacto, donde no sólo viajan las personas, sino las costumbres, las tradiciones y los pedazos de patria desterrados.

Esas barbas luengas de oro, parecen aun enmarañadas por la montaña del África y perfumadas con pólvora. En esos ojos acostumbrados a resistir con altivez las miradas de los ingleses y los tigres, viajan cielos nativos, arrobamientos místicos y ternuras celestes.

La energía femenil se destaca en ese cuadro.

Las muchachas de quince años arriba, trabajan al lado de sus padres y rivalizan con sus hermanos mocetones en las faenas del campo.

Su misticismo lo guardan en el pecho, sin que se trasparente en gazmoñerías externas, ni oprima en lo más mínimo el ensanche opulento de las formas audaces.

Cuando se lanzan tras las reses cerriles, galopando a toda rienda, no se sabe si admirar más la pantorrilla enguantada por la bota de gamuza y ceñida al ijar del potro desbocado, o la rubia cabellera suelta a los vientos libres bajo el chambergo de fieltro.

Todo eso sin perjuicio de que bajo la tolda de la carreta o entre la carpa del campamento, se las vea repasando su Biblia o sus poetas favoritos, en tanto que la madre abandona la costura para disponer sobre un cajón el té tradicional, y que el viejo abrazado de su carabina, deja que huyan retorcidas en el humo de la pipa sus nostalgias.

Eduardo Talero – La voz del desierto – 1907

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Texto extraído de: La voz del Desierto, de Eduardo Talero, publicado en 1907

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.