La maestra rural ha sido románticamente exaltada por su sacrificio y dedicación a la enseñanza en las condiciones más adversas. Basta recordar el poema que les dedica Gabriela Mistral o los atributos que le asigna Luis Landriscina, cuando nos retrata su «Maestra de campo» viviendo en la selva chaqueña. María Elena Walsh la enaltece en «Campana de palo» al decir: Soy la maestra argentina, / segunda madre y obrera. /Mis niños andan descalzos, /mi escuela es una tapera.

Pero tal vez el antecedente histórico más notorio sea el de «las hijas de Sarmiento», como se llamaron a las 65 docentes -casi todas mujeres- que este presidente hizo venir desde los Estados Unidos de América a partir del año 1869 para iniciar el magisterio y que diera lugar al normalismo. Uno de esos increíbles sucesos lo cuenta Gloria Casañas en su novela «La maestra de la laguna».

En Argentina la docencia, particularmente en su nivel primario, ha sido patrimonio casi exclusivamente femenino, tanto es así que en la bibliografía es común que el término genérico dominante no sea el masculino, como históricamente lo ha sido para las distintas profesiones, y se hable siempre de «la maestra».

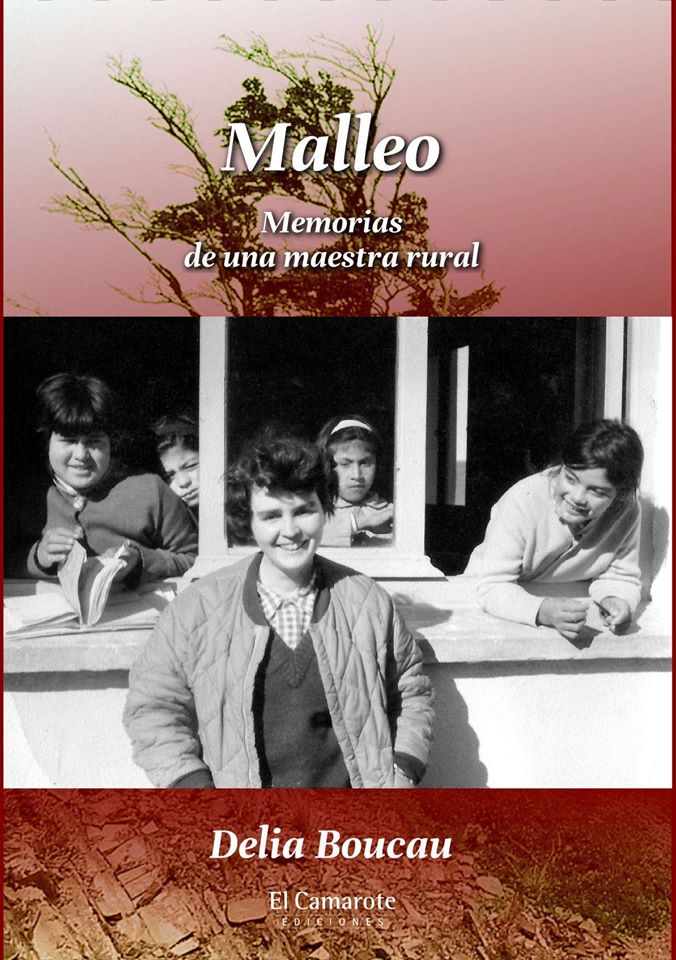

En nuestra Patagonia, Delia Boucau en su libro Malleo. Memorias de una maestra rural nos relata las vivencias reales de quien trabajó toda su vida en escuelas de campo. Fue en la comunidad mapuche de Painefilu, tanto en Mamá Margarita como en Costa del Malleo, ambas próximas a Junín de los Andes que funcionan en el turno septiembre-mayo. En esta última era maestra para todas las funciones. Lo que se conoce como escuela unitaria de la que tanto hablara el insigne Luis F. Iglesias.

El paso de los años suele ser cruel para un docente cuando se da cuenta que nada cambia a pesar de los esfuerzos cotidianos que realiza. Delia se sintió atraída por el título: «Recuerdos de un maestro patagónico» de Julián I. Ripa, cuya tarea se llevara a cabo también en una comunidad mapuche de Colonia Cushanen (Chubut) en la que trabajara entre 1936 y 1943. En la década del 80, un día descubrió la obra y se dio a la tarea de leerla. A las pocas horas doblaba la última página. Decidió que algún día también contaría su experiencia, teniendo en cuenta los años transcurridos y los pocos cambios que se habían producido. La historia era semejante a la suya, docente en una comunidad mapuche aislada, sin apoyo pedagógico ni administrativo, en condiciones paupérrimas de vida, que eran las mismas en que vivían los pobladores. Colonia Cushamen podía extrapolarse con Costa del Malleo en Neuquén, la diferencia estaría en las fechas. Se sintió solidaria con Julián Ripa.

De origen porteño y educada en un colegio privado llegó a Neuquén en 1966 integrando el grupo católico de Acción Misionera Argentina. Al poco tiempo decidió dejar de trabajar como profesora de inglés en Buenos Aires, y abandonó las carreras de Antropología y de Letras para radicarse en una zona que nunca más abandonaría.

El relato se inicia con la evocación de un 25 de mayo del año 2000. Delia regresa a la escuela de Costa del Malleo, invitada por el director, once años después de su jubilación. Cree haber equivocado el camino. Ya nada está como era entonces, parafraseando -pero al revés- al poeta Olegario V. Andrade; ahora hay computadoras, electricidad, un zepelín para gas, en lugar del calentador o el farol a kerosene. «Respiro hondo y me dejo avasallar por los recuerdos. No puedo evitar las comparaciones entre el pasado y el presente» nos dice.

Se acuerda que en diciembre de 1975, siendo directora del Mamá Margarita, fue detenida por personal del regimiento de Junín de los Andes junto a otros cuatro docentes a lo que sumarán luego al padre Mateos; puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados al comando del ejército en Neuquén son liberados merced a la intervención del obispo Jaime de Nevares. El mal momento de los días de detención nunca la abandonaría. Delia estuvo vinculada gran parte de su vida con la comunidad católica a través de la hermana Leonie Duquet -detenida y desaparecida en 1977- con los curas salesianos Barreto y Mateos y con tres monjas belgas con las cuales convivió durante varios años en una casa rudimentaria a orillas del río Malleo. También recuerda ese invierno en que por orden de las autoridades educativas debió quedarse sola y aislada, tapada por la nieve y el frío, donde su única compañía era Herminia, la mosca con la que mantiene un increíble soliloquio.

Escribió sus memorias a paso lento, sin apuro, contando los hechos que consideró más relevantes de su vida en «la cordillera», como suele decirse. Prefirió el género memorias antes que otros como autobiografía o diario, ya que la primera suele ser casi testamentaria. Y esta lo fue en toda su expresión: falleció el 16 de septiembre de 2015, pocos días después de ver editada su obra. En el siglo XIX este género era muy popular entre los escritores y políticos más importantes de la época. Con el tiempo otros supieron sacarle provecho a esta posibilidad expresiva y así lo hicieron Jorge Luis Borges en Un ensayo autobiográfico y los premios Nobel de literatura como Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

Contar la propia vida es tarea de por sí compleja; contarla con humor, meticulosidad y destreza literaria, aún más. Y esto es lo que hace la autora. Cabría preguntarse por qué motivo la maestra rural se ha convertido en un símbolo de sacrificio y dedicación no alcanzado por ninguna otra profesión. Seguramente porque lo ha merecido.

César Aníbal Fernández

Extraído de : Revista Coirón 2.0 Año 4, N° 9/septiembre-octubre. Temuco y Neuquén, 2016: 22-23, artículo escrito por César Aníbal Fernández – Miembro de la Academia Argentina de Letras por la Provincia de Río Negro.

¿Te gusta la historia neuquina, tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con + Neuquén? Haz Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales