LOS ESPAÑOLES, DEL MAR A LA CORDILLERA

Casi no existen dudas de la influencia que tuvo el libro «Descripción de la Patagonia» del jesuita inglés Tomás Falkner en la decisión de la corona española de prestar especial atención a tierras y mares de esta parte del continente sudamericano. Vamos a recordar cómo se inició éste capítulo del acontecer fluvial de la vida de estos tres grandes ríos norpatagónicos que son el Negro, Limay y Neuquén y en menor escala el Collón Cura y lago Nahuel Huapi.

Se dice que Tomás Falkner nació en Manchester (Inglaterra) en 1702 y según el también jesuita Guillermo Furlong Cardiff, estudió medicina y se recibió de médico. Pero el doctor José Luis Molinari opina que «no se recibió de médico… se le otorgó un título equivalente al de doctor honoris causa, que las facultades inglesas otorgaban a aquellos que habían practicado la medicina sin haberse recibido de médicos». Sí que estuvo al servicio de una empresa inglesa que traficaba con negros esclavos y así llegó al puerto de Buenos Aires y tras actuar en ese comercio infrahumano -llegando hasta Chile- enfermó y ayudado por jesuitas ingresó en esa orden religiosa. Recibió la ordenación sacerdotal en 1739. En Córdoba tuvo a cargo la farmacia de la congregación y posteriormente varios destinos, entre ellos, Santiago del Estero, Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires (Laguna de los Padres cerca de Mar del Plata) y otros lugares. También fue destinado a fundar reducciones aborígenes y ejerció la cátedra de matemáticas en la Universidad de Córdoba. La expulsión de los jesuitas lo contó en el grupo que en setiembre de 1767 dejó el país -es decir estas tierras, porque no tenía definición geográfica ni institucional dado que dependía de la corona española- en cumplimiento de la cédula real de Carlos III.

Es indudable que viajó mucho, pero casi comprobado que no conoció la Patagonia. Y entonces, es de preguntar: ¿Cómo escribió dicho libro con una gran parte sobre nuestro sur? Los contactos con nativos parecen ser la mejor fuente oral. Además, por sus tiempos, en estos territorios había publicaciones europeas de exploradores y navegantes, geógrafos, cartógrafos, etc. La cartografía, aunque imprecisa en detalles, eran documentos de valor por entonces. No olvidemos igualmente el continuo pasaje de nativos del otro lado de la cordillera que llegaban hasta las hoy provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en busca de ganado, matoneando y comerciando, y de las tribus que estaban asentadas en esas regiones. Creo -al igual que otros investigadores- que los nativos constituyeron una de las mayores fuentes de información para Falkner sobre territorios conocidos y no conocidos, sus habitantes, formas de vida, flora, fauna y otras circunstancias que le permitieron dar a luz el libro que nos ocupa en esta introducción. Estuvo casi cuarenta años en el país, lo que también facilitó su labor.

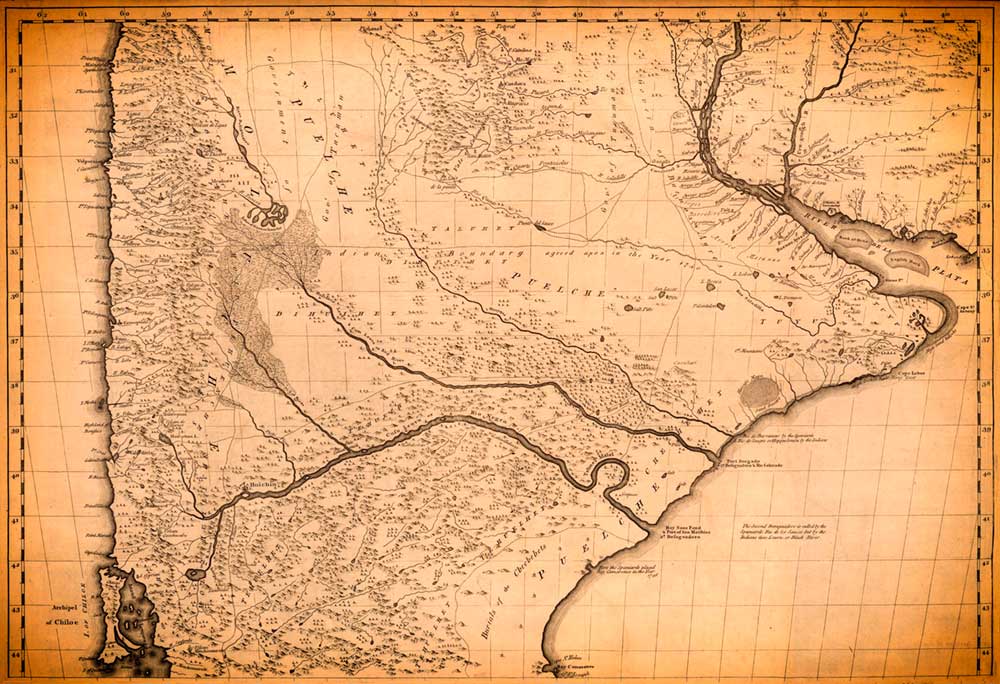

Vuelto a Inglaterra publica «A Description of Patagonia and the Ad- joining parts of South América» en 1774, con mapa en dos hojas. Dice un autor: «Como se deduce del título mismo de esta obra del jesuíta inglés, se refiere ella a la Patagonia, pero sólo incidentalmente a lo que ahora damos ese apelativo. En tiempos de Falkner la Patagonia comenzaba en las puertas mismas de Buenos Aires, ya que el río Samborombón o Saladillo era la frontera sur de Buenos Aires, y desde allí todo recibía el apelativo de patagónico».

Sin entrar en otras consideraciones sobre el famoso libro, cuya consulta tomamos de la traducción publicada por la Universidad Nacional de La Plata en 1910, se puede afirmar que su publicación causó revuelo y preocupación en España. Falkner indicaba en el escrito británico de 144 páginas que «Si a una nación cualquiera se le antojase poblar esta tierra sería asunto de tener a los españoles en continua alarma, porque desde el tal puerto podrían despachar expediciones al mar del Sur para destruirles los puertos de aquella banda, mucho antes de que el propósito o intención pudiese llegar a conocimiento de la España, o aun de los de Buenos Aires». Y agregaba seguidamente: «Más aún: podría descubrirse una vía más corta por medio de la navegación del río hasta cerca de Valdivia en chatas. Muchas tropillas de los indios del río, que son los más fuertes de estas naciones, se enrolarían por amor al botín; y de este modo sería fácil tomar la guarnición de Valdivia, que llevaría como consecuencia lógica la caída de Valparaíso, fortaleza de mucho menos importancia: la posesión de estas dos plazas aseguraría la conquista del fértil reino de Chile».

El pensamiento y señalamiento del jesuita inglés eran por demás precisos.

¿Cómo no iba a resultar una alerta para los españoles sobre estos dominios? Aprovecharon el llamado de atención. Si Falkner lo insinuó para su patria o para cualquier otra potencia, vale lo mismo. Aunque su pensamiento no tuviera destinatario preciso ¿o sí? la opinión bastante bien fundada pasó a ser puesta en práctica por los españoles, como una forma de consolidar la posesión que ejercían sobre mares y tierras al sur del río Colorado o «Primer Desaguadero«, según mapa de Falkner. Un poco olvidadas por los peninsulares. De ahí nació el pensamiento de tomar posesión definitiva por parte de la Corona, de los extensos territorios al sud de América Meridional, y con fecha 8 de junio de 1778 el ministro José de Gálvez firmaba en Aranjuez las reales instrucciones dirigidas al Virrey del río de la Plata, D. Juan José de Vértiz y Salcedo, para el establecimiento de fuertes y poblaciones en las costas del mar atlántico hasta el estrecho de Magallanes, que asegurarían al trono el dominio de tan dilatadas regiones.

Es sabido que la decisión de expedicionar para concretar la idea no tardó mucho en ser realidad y es así que Juan de la Piedra tiene a su cargo cumplir la orden. Los elegidos fueron embarcándose en España rumbo al río de la Plata. Montevideo y Buenos Aires fueron el punto de reunión y preparativos. Zarpan de la primera de las nombradas para la Patagonia en diciembre de 1778. Viajan los hermanos Viedma, llegando al golfo San José, actual Chubut. Uno de los cuatro «pilotos de Altura» era Basilio Villarino y Bermúdez. Nuestro hombre. No cabe otra alternativa: principal protagonista de la epopéyica aventura que nos ocupa.

Después de San José el siguiente desembarco y fundación lo constituyó el «Fuerte y Población de Nuestra Señora del Carmen», conocido también por «Fuerte o establecimiento del Río Negro» (hoy Viedma y Carmen de Patagones). Y aquí comienza la activa y eficaz acción del piloto Basilio Villarino que, además de descubrir las primeras salinas de las inmediaciones, también tuvo a su cargo el reconocimiento del río Colorado (1781) y otros lugares de las costas patagónicas. A todo esto, el libro y plano de Falkner -y de otros autores- estaban a la orden entre los españoles fundadores arribados a estas latitudes. El piloto de la Real Armada, Basilio Villarino hallábase dispuesto -se nota en sus escritos- a consolidar el dominio español; el de la Corona que le había encomendado la gran misión pobladora y colonizadora, juntamente con buen número de peninsulares. Insistió arduamente en ampliar el conocimiento geográfico de estas tierras y costas atlánticas: «Si no vemos, si no andamos, si no descubrimos, siempre estaremos metidos en nuestra ignorancia, y tal vez algún tiempo nos enseñarán los extranjeros nuestras propias tierras, y lo que nosotros debíamos saber pues no puedo ver que a un inglés como Falkner nos está enseñando, y dándonos noticias individuales de los rincones de nuestra casa, que nosotros ignoramos» diría en oficio al superintendente Francisco de Viedma, el 24 de abril de 1782.

El frontal y decidido piloto español trataba de concretar -a lo mejor- su sueño. Evitar el paso de naves por el estrecho de Magallanes. Acortar las comunicaciones marítimas entre el Atlántico y el Pacifico era la esperanza que se alentaba desde hacía muchos años atrás y gran posibilidad de que «el Segundo Desaguadero» (río Negro), el «Diamante» (río Neuquén) y la «gran laguna cordillerana», pudieran ser las vías navegables que comunicarían con el Pacífico, y constituían la maraña geográfica que se expresaba en mapas sin definición precisa, avalados en parte por las informaciones de nativos y de los españoles asentados en las costas marítimas del Océano Pacífico entre los actuales Perú y Chile.

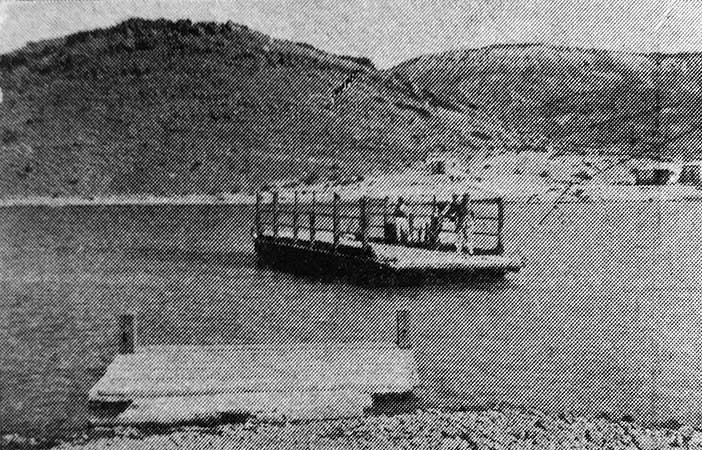

A desentrañar el misterio y a comprobar la posibilidad de esa comunicación interoceánica apuntó decididamente la expedición fluvial de Basilio Villarino. Las chalupas «San Francisco de Asís«, «San Juan», «San José», el «Champán» y botes a remolque como el «San Antonio», fueron las embarcaciones para la proeza. Armas, bizcocho (galleta), carne charqueada, sal, aguardiente, tabaco, sebo, azúcar, grasa, minestra, yerba, bujerías. Palas, azadas, barras y variados elementos. Marinos, soldados, carpintero, calafatero y otros hombres para la gran aventura que se inició el sábado 28 de setiembre de 1782, a las doce y media del día, cuando dieron a la vela del puerto del Carmen de Patagones sus cuatro embarcaciones, sus chalupas pesadas, de uno y dos palos, de tres pies de calado las mayores, artilladas con pequeños pedreros y con setenta y dos hombres (62 dice Santiago Albarracín) decididos de tripulación. Iban provistos de lo sumamente necesario puesto que los recursos que ofrecía el establecimiento eran bien escasos. Ese día fondearon en el cercano paraje «San Javier«, a cinco leguas del punto de partida, donde esperaron la incorporación de Villarino, no efectuada hasta el 10 de octubre al anochecer, «por haberlo detenido en el establecimiento los últimos arreglos de cargos en Contaduría». ¡Pobre Villarino! ¡Hasta último momento en trámites burocráticos!

Dada la índole de este informe, omitimos hablar sobre las alternativas de esta expedición fluvial hasta llegar a la Confluencia, es decir la entrada en la Provincia del Neuquén hoy, «El Triángulo» antes, pero debemos recordar que el piloto Basilio Villarino y su gente, estuvieron cuarenta y cinco días en la zona de Choelechechel (Choele Choel) esperando abastecimientos por tierra enviados desde el Fuerte del Carmen. Allí, en noviembre de 1782, construyeron fortificación con maderas de la zona, que la había en abundancia, contemplado esto en los planes expedicionarios, dada la estratégica ubicación, principalmente por el paso de naturales del otro lado de la cordillera con arreos maloneados desde las pampas bonaerenses.

Vela, sirga (humana y con caballos), espía, remos, amantes, aparejos y en algunos tramos descargar y trasladar las naves a mano por la falta de calado, más varaduras y otras peripecias adornaron gran parte de la travesía. Pero el mapa de Falkner -que sin duda llevaba consigo el piloto español para consulta, ayudaba para ubicar algunos puntos geográficos en él consignados. Gracias al «Diario» que llevó Villarino hoy podemos conocer muchos aspectos de aquella formidable expedición náutica, la primera en su género en la historia de la norpatagonia. Basilio Villarino cita en su diario y en varias oportunidades al jesuíta inglés, demostrando su importancia: «Toldé todas las chalupas por estar aturbonada la noche, la que pasé en el paraje que, según Falkner, me parece Tehuel – malal», dice en una parte del diario y en otra «… según Falkner, no puede distar mucho de nosotros la Laguna del Límite…».

Se iba cumpliendo con el objetivo pese a los grandes sacrificios que imponía esa geografía totalmente desconocida. Faltaba menos para llegar a la laguna «Huechum-Lauquen», «La Deseada» para Villarino. Espejo de agua que suponía al pie de los Andes y a pocas jornadas de Valdivia, según el mapa de Falkner. Mientras, y sin darse cuenta, en algo más de tres meses habían recorrido casi la totalidad del río Negro contra corriente. El 23 de enero de 1783 estaban en nuestra hoy Confluencia: «a las 7 1/4 de la tarde me acampé en una isla que está en la confluencia de los ríos, el «Grande Desaguadero» (Limay, él creía en una continuación del Negro) y el «Diamante» o «Sanquel» (Neuquén). Aquí entramos en el relato, en esa historia neuquina propiamente dicha.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Extraído de: Naves y navegantes en aguas neuquinas, de Hector Pérez Morando (1996). Algunos párrafos han sido adaptados para facilitar su lectura.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.