Fragmentos extraídos de «¿Quién conoce a Martín Bresler?» de Mario Romano y Guillermo M. Koffman.

—¡Acá hay gato encerrado y yo lo voy a sacar!

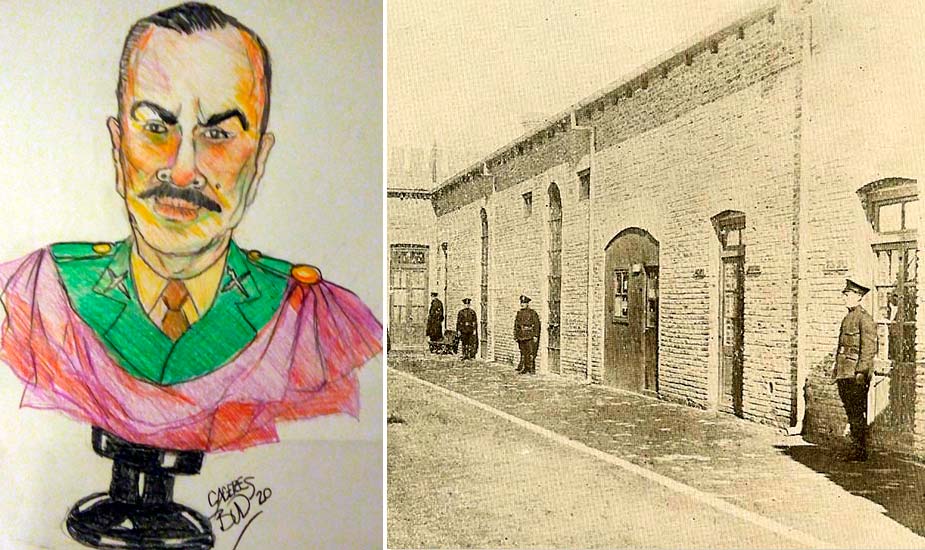

Sentado, con los codos apoyados sobre su mesa de trabajo, sosteniendo su cabeza ovalada y singularmente atractiva. Abel Chanetón, el mismo periodista que firmó el escrito de la defensa en la causa de Martín Bresler, se encontraba absorto ante una realidad que lo hería y de la cual, en alguna medida, había sido responsable.

La versión oficial de los hechos de Zainuco despertaron febrilmente su vena de auténtico hombre de prensa.

Frente a si se erigía un muro que no permitía ver la luz.

Solo, en la quietud de su despacho y con el rumor lejano de las impresoras, su mirada y su nariz se clavaron en una ingenua pregunta:

—¿Qué pasó realmente en la cordillera de Zainuco?

El parte oficial detallaba el procedimiento.

Según éste, la fuerza policial comandada por el comisario Blanco se vio sorprendida y obligada a proceder con las consecuencias que son de público conocimiento.

—Fue una trágica sorpresa —declaró Blanco a su superior—. Dos de los presos aprovecharon la complicidad de la madrugada para desatar las ligaduras e intentar una nueva fuga. Tomaron armas.

—¿Cuántas? —preguntó el comisario Staub.

—Una cada uno, señor.

—¿Así que dos carabinas? Continúe, por favor.

—De golpe, todos los presos, los ocho, fueron liberados y se dirigieron hacia donde estaban los caballos. El sargento dio la voz de alto alertándonos de lo que estaba sucediendo.

—¿Los amotinados comenzaron a disparar sus rifles?

—Todo era confusión, así que ordené a la tropa que abriera fuego, con el resultado que usted ya conoce.

Las manos de Abel se le crisparon de repente.

—¡Voy a encontrar la verdad!

La noticia del final que tuvieron los evadidos recorrió rápidamente el territorio, publicada en el diario «Neuquén» de su propiedad.

Para algunos, los menos, la historia había terminado, porque los pecadores habían pagado por sus pecados.

Para otros, la mayoría, y ésta era la posición de Abel Chanetón lo sucedido en la nevada cordillera confundía los límites de la Justicia.

Una sospecha se instaló en su razonamiento, lo que motivó el inicio de una apasionante investigación que recorrió todo el país.

Se hacía necesaria, como medida primordial, una visita al comisario inspector Adalberto Staub, comandante de todo el operativo de captura, para recibir personalmente la versión oficial.

—Tome asiento, por favor.

—Gracias.

—Usted dirá, señor Chanetón —y le ofreció un puro que rechazó el periodista amablemente—. ¿En qué le puedo servir?

—Verá usted. Por un lado, quiero hacerle llegar mi palabra de elogio por la rápida captura que se hizo de los evadidos —hizo una pausa para acomodarse los anteojos de cristales circulares y armazón de carey—. En las condiciones en que debieron actuar y con este tiempo realmente no era una tarea fácil.

—Le agradezco el cumplido. Sinceramente.

—Por este motivo he decidido publicar una serie de artículos que completaría y cerraría el caso de la fuga del penal.

—Bien, estoy a su disposición.

—Para comenzar, me gustaría hacerlo con su declaración acerca los episodios finales ocurridos en Zainuco.

—¡Cómo no! Ha de saber usted que, una vez muerto Sixto Ruiz Díaz los demás evadidos se entregaron pidiendo clemencia y toda suerte de perdones.

—¿Cuántos eran en ese momento?

—Diecisiete contando al cabecilla.

—Y una vez reducidos, ¿qué medidas se tomó?

—Atarlos de las muñecas y espalda con espalda en ocho grupos de dos.

—Las ligaduras, ¿ofrecían seguridad?

—Por supuesto. Eran de cáñamo trenzado como los lazos que se usan en los corrales.

—Lo que indicaría que desatarse era algo imposible.

—Diría que sí.

—A menos que algún preso tuviera algo cortante o bien, para ser mal pensado, estuviera atado defectuosamente.

—Todo puede ser, señor Chanetón.

—¿Y luego?

—Pues bien, a la mañana siguiente, como la tropa que me acompañó era gente de Zapala. decidí regresar inmediatamente hacia allí con la mitad de los capturados. Mis hombres estaban exhaustos, se habían ganado un descanso. Hicieron un gran trabajo.

—¿Y después comisario?

—Al llegar a Zapala instalamos a los presos en la comisaria hasta que fuera momento de abordar el tren. Se aprovechó ese tiempo para que se higienizaran —verdaderamente apestaban— y para reponer energías con un suculento rancho. Actualmente, todos están en la prisión y sus procesos en manos de la Justicia.

—Muy bien, realmente un buen trabajo. Pero, ¿qué fue, entonces, lo que pasó después con los presos que quedaron en Zainuco?

—El informe es claro y escueto. Una vez que hubimos partido, el comisario Blanco se dispuso a hacer lo propio, seguir a mi tropa hasta Zapala, recoger nuestros caballos y venir hasta aquí.

—Yo pregunto, ¿por qué no salieron los dos grupos al mismo tiempo? ¿No era más cómodo y seguro cabalgar todos juntos en vez de hacerlo por separado?

—No sé qué responderle, señor Chanetón. Ahora que usted lo menciona, advierto que sí, que eso hubiera sido lo lógico, pero…

—¿Recuerda si el comisario Blanco se lo sugirió o fue un pedido de corte intrascendente, o una cuestión circunstancial?

—Sinceramente, no lo sé —dijo Staub visiblemente preocupado.

—Bien. Usted y su gente parten en primer término y supuestamente el segundo grupo debía hacerlo un par de horas después.

—En esas circunstancias fue, según este informe presentado por el comisario Blanco, que los presos se desataron, se apropiaron de dos rifles e intentaron una nueva fuga.

—¿Intentan una fuga escasamente a horas de haberse rendido?

—Eso es lo que tengo en el informe; y con el agravante de provocar un enfrentamiento armado.

—¿Un combate armado?

—Sí, y como consecuencia de éste, los amotinados resultaron muertos.

—¿Bajas en la tropa? —preguntó el periodista.

—Ninguna.

—¿Heridos?

—No hubo.

—¿Puedo suponer que al marchar hacia Zapala, usted descontaba que la relación de cantidad entre efectivos policiales y evadidos capturados era ampliamente satisfactoria como para garantizar el mantenimiento del orden?

—Puede, pero—e hizo una pausa que aprovechó para reencender su puro— los imponderables siempre nos juegan malas pasadas.

—Claro —asintió sin expresar su verdadero sentimiento de disconformidad ante ese argumento.

—Si no tiene usted más preguntas… por mi parte debo atender unos cuantos asuntos que he dejado pendientes.

—Por favor, ha sido usted muy amable y considerado al recibirme.

—Usted lo merece.

—Lo que sí. una última pregunta: ¿Qué hubiera hecho usted en lugar del comisario Blanco?

—Bueno… este… tal vez… —titubeó un instante.

—No me conteste. Por hoy es suficiente. Pero me gustaría contactar nuevamente con usted para otra oportunidad.

—Cuente con ello. Me reitero a sus órdenes en cualquier momento, cuando me necesite. Y ya lo sabe: mi despacho está abierto para servirle.

Con paso ligero, Abel Chanetón se dirigió a su diario. La palabra del comisario no había logrado despejar sus dudas.

El horizonte se cubría de brumas.

Si Staub había posibilitado un traslado impecable, sin ningún tipo de irregularidad, ¿por qué a Blanco le fue imposible cumplir del mismo modo?

Colocó su abrigo en el perchero y blandiendo su libreta de anotaciones se acercó a su impresor, José Edelman, para comentarle sobre lo que creía se estaba convirtiendo en un invalorable hallazgo.

—José, ¡no me vas a creer!

—¿De dónde venís tan agitado?

—Estuve con Staub y tengo su declaración, que vamos a publicar mañana en página central.

—¿Qué es lo que no te voy a creer?

—Ahora te cuento —con simpático movimiento se aproximó al brasero y se sirvió una taza de café que dejó sobre la mesita vecina mientras pasaba al baño—. Decime una cosa, José. Si vos estuvieras al mando de una tropa numerosa, más o menos veinte hombres, y tuvieras la misión de trasladar a un grupo de no más de diez delincuentes de Aluminé a Neuquén, ¿crees que sería factible que te sorprendiera un motín?

—Claro que no, siempre y cuando mi gente estuviera armada y los detenidos no —contestó con aire seguro.

—Por supuesto, los reos desarmados y habiéndose rendido y entregado pidiendo clemencia diez horas antes.

—¿Adónde querés llegar?

—A la verdad. Yo no me trago el cuento de que Blanco se vio obligado a participar de un combate.

—¿Eso es lo que dijo?

—Si, según él, los presos intentaron escapar y no tuvo más remedio que actuar. Qué querés que te diga… ¡a otro pollo con ese huevo!

—¿Y qué es lo que vos pensás al respecto?

—Que lo que sucedió en Zainuco no fue una escaramuza con un triste resultado. ¡Fue un dramático fusilamiento! Y yo personalmente voy a descubrir y demostrar la verdad sobre los hechos tal como realmente sucedieron. En el país entero sólo se habla de masacre, de saladero, de matanza. ¡¡Voy a desenmascarar a los responsables!!

—¡Ahora sí, Abel! ¡Así se habla!

——————————————–

Abel Chanetón emprendía una ardua tarea.

Después de esbozar una hipótesis volvió a entrevistarse con el comisario Staub.

—Lo siento, no lo pude entender antes. En estos días el trabajo se ha multiplicado.

—No es problema, no necesita excusarse.

—Gracias.

—Con la mano en el corazón se lo digo. Tengo plena confianza en usted, pero hay algo en todo esto que me ha quitado el sueño.

—¿A qué se refiere? —encendió un puro al tiempo que ofrecía uno al reportero que volvió amablemente a rechazarlo.

—Verá. Usted es hombre público y sabe que los rumores en la población son un indicador inapreciable.

—Y le aseguro que esos chismes me están dando más de un dolor de cabeza.

—Confirma mi apreciación. ¿Y sabe por qué existen?

—En primer lugar, señor Chanetón, por sus publicaciones en el diario.

—No es tan así, sino porque la gente exige claridad.

—Especifique.

—Las noticias circulan y como van de un lugar a otro, de persona a persona, muchas veces, al contarlas, se le aumenta un poquito aquí otro poquito allá; entonces, al recorrer distancias, se produce una especie de «bola de nieve».

—Le ruego que sea más claro.

—Es de conocimiento público una versión de los episodios finales de Zainuco. Pero esa versión es oficial, reservada, y no satisface la necesidad de la gente de conocer la verdad. ¡Toda la verdad!

—¡Pero es que no hay otra! Lo que ha tomado estado público es el informe del comisario Blanco a cargo de esa operación.

—De acuerdo.

—Entonces, no comprendo a dónde quiere ir.

—A donde quiero llegar es a que en la atmósfera flota la sensación de que en la hora final, la fuerza policial actuó excediendo la necesidad.

—¡Por favor! Se trata de la persecución y captura de peligrosos delincuentes. Una labor que demandó más de una semana y la entrega incondicional del personal afectado. Pasaron necesidades, estuvieron siempre al filo de la muerte. ¡¿Qué más se le puede exigir a estos hombres?!

—De eso precisamente estoy hablando. A un paisano sorprendido no se le puede pedir método porque, seguramente, actuará según su natural instinto, pero a una brigada policial, especialmente entrenada y dispuesta en ánimo y elementos, no se le puede perdonar ninguna sorpresa.

—Le repito que fue algo inesperado.

—No lo acepto, pero tampoco puedo demostrar lo contrario.

—No insista. Chanetón, sus sospechas son infundadas. No convierta a esta gesta en un hecho luctuoso para la institución y para el territorio.

—Por el momento debo reconocer que me faltan elementos. Pero si he de ser honesto con usted, que es serlo conmigo mismo, quiero decirle que no abandonaré hasta comprobar fehacientemente y acabadamente que yo estoy equivocado. En el exacto segundo en que lo sepa vendré a disculparme y reafirmar mi palabra de elogio hacia usted, haciéndola extensiva al comisario Blanco y a los demás intervinientes.

—Me tranquiliza saber que no persigue fantasmas en el desierto. Pronto me dará la razón y yo aceptaré con gusto su disculpa.

—Una cosita más, por favor.

—Lo que desee.

—Quiero publicar la lista completa de los evadidos que murieron en Zainuco.

—¡Otra vez al ataque! —contestó seco y quejoso.

—No me malinterprete, la intención es que la comunidad conozca los nombres de quienes causaron tantas horas de horror y desolación. Nada más que eso.

Con la hoja doblada en cuatro y guardada en el bolsillo derecho de su chaqueta. Abel Chanetón, salió como siempre, apurado por trasladar sus ideas al papel.

Aquellos nombres jugaban un rol muy especial en manos del astuto periodista.

La hipótesis era que se había realizado la selección de presos con una intención premeditada.

Para Abel el primer grupo, el que salió a Zapala con Staub, estaba conformado por aquellos cuyos antecedentes no revestían importancia.

Detenidos por delitos menores.

Por lo tanto en Zainuco quedaron, salvo uno, todos aquellos cuyas condenas superaban los veinte años. Criminales con historial para espantar a cualquiera.

Todos ellos componían un grupo de hombres que jamás podrían reintegrarse a la sociedad como gente de bien.

—Tal vez, Blanco quiso librar a la comunidad de esa lacra —expresó José a modo de justificativo.

—Pero eso no lo exime de responder con dignidad por sus actos — dijo Abel visiblemente molesto—. Acá no se está hablando de juzgar a los delincuentes. Ellos ya fueron juzgados en su momento y por eso estaban en la cárcel pagando su deuda con la sociedad. Lo que a mí me preocupa es que Blanco, o quien sea, haya tomado la Ley por propia mano.

—No puedo contradecirte.

—Claro que no, mi viejo, porque los hechos cantan. No sé lo que persigue Staub, y eso sí que me desconcierta. Escuchá. Primero: los que murieron fueron los que tenían peores antecedentes. Segundo: ocho hombres, desmejorados por una larga marcha y así extenuados tras un tiroteo de casi siete horas, fuertemente atados, se liberan, se apropian de dos rifles e intentan fugar. Tercero: al salir al patio el centinela da la voz de alto desatando una lluvia de plomo que termina con la vida de los ocho evadidos. Y para terminar…

—¿Hay más? —preguntó el maestro impresor impresionado por lo que estaba, escuchando y sentándose pesadamente con una expresión entre estúpida y agobiada.

—Sí, mi querido amigo, hay más. Y es lo que me lleva a pensar en que, si bien mis hipótesis pueden estar erradas o no ser exactas, mi sospecha no es en absoluto infundada. Los resultados de la pericia indican que las armas que portaban los presos no fueron disparadas.

—¡Dios Santo!

—Y ¿sabés por qué no fueron disparadas? Porque no estaban cargadas. ¿Entendés? Dos carabinas al alcance de la mano, si, ¡pero descargadas! —dijo Abel remarcando las palabras.

—¿Vos pensás que fue una trampa?

—¡Fue un ardid! Una artimaña para sacarlos de encima. Como no existe en este país la pena de muerte, había que inventar una estratagema para fusilarlos. Y eso es lo que se hizo. Por lo tanto, mañana publicaremos la acusación en el diario.

—¿No nos traerá problemas?

—¡Yo firmaré el artículo!

…………………………………..

A casos dos días de la tragedia de Zainuco el diario «Neuquén» comenzó la vibrante campaña, encabezada por Abel Chanetón. tendiente a esclarecer definitivamente los hechos ocurridos en aquel desolado lugar.

Todos los días, grandes titulares.

«LA MATANZA DE ZAINUCO»

«ABUSO DE LA FUERZA POLICIAL»

«EL SALADERO DE ZAINUCO»

«SENTENCIADOS A MUERTE»

«EL FUSILAMIENTO DE ZAINUCO»

«CONVICTOS Y VERDUGOS»

Fue tanto el pasional fervor que puso este periodista, físicamente diminuto, pero gigante en su proyección humana y profesional, que muy pronto, por aquel tiempo, ganaría prestigio nacional.

Los diarios de Buenos Aires comenzaron a comentar sus artículos.

—¡ … y solicito, señor Juez, se lleven a cabo las autopsias que correspondan para determinar las causas de las muertes!

Día tras día sin desfallecer en ningún momento, publicaba.

—¡Los mismos policías se contradicen! ¡Esto significa, Su Señoría, que algunos dicen la verdad y que otros mienten!

Las autoridades del gobierno, guardaban el más hermético silencio.

—¡La impunidad deshonra a los pueblos! ¡Quien sea responsable, que lo diga!

Nunca más grande brilló su imagen como en aquellos días en que, incansablemente, luchó por el derecho a la vida y el respeto a la muerte, aunque la vida y la muerte pertenecieran a delincuentes.

—¡El pueblo, la sociedad toda, exige conocer la verdad!

La campaña iniciada por Abel Chanetón había logrado conmocionar a la opinión pública de todo el país.

—¡Si la Justicia no me escucha, le escribiré al futuro Presidente de la Nación, así sea ésta la última carta que redacte en mi vida!

Don Hipólito Yrigoyen, triunfante en las elecciones de abril, no pudo intervenir. Entraría en ejercicio de su mandato recién a partir de octubre.

De todas maneras, el clima general que se vivía en la ciudad de Neuquén era tenso y pesado.

Nunca antes la actuación de un periodista había alcanzado el nivel de compromiso y la inquietud generalizada que obtuvo la atrevida y valiente diligencia de Chanetón.

Desde su diario atacó frontalmente a los responsables de lo que él se permitió llamar el «Saladero de Zainuco».

Cada mañana, la lectura del diario producía un intenso dolor de cabeza a quien había tenido la responsabilidad de comandar el aparato policial: don Adalberto Staub.

—Lo siento, señor Chanetón, no tengo ninguna información para suministrarle a su diario.

—Tampoco tiene remedio que insista en esa posición, porque sé perfectamente que usted no participó en la matanza.

—¡Chanetón! Me ofende.

—No tiene por qué sentirse agraviado. Fue una hecatombe y eso no puede revertirse ni modificarse.

Staub, con impaciencia, pero guardando un esforzado silencio, observaba al intrépido periodista que insistía.

—Por lo que más quiera, por favor, le suplico que abandone esa tozudez. Deme la lista de los responsables y le habrá hecho un servicio al territorio y a la patria toda.

—Ya le he dado a usted mi última palabra.

—En nombre de la amistad que nos une desde años, no me obligue a enderezar mi pluma contra usted.

—Sabrá lo que hace, mi amigo. Como comandante de la brigada de persecución quiero dejar bien en claro que por mi formación y espíritu de cuerpo, ahogando tal vez mis sentimientos más íntimos, en este desgraciado episodio de Zainuco asumo personal y exclusivamente toda la responsabilidad de los hechos.

Parecían dos leones en plena lucha.

Tal la convicción que respaldaba la palabra de cada uno.

El imperceptible nerviosismo que afectaba al comisario se veía reflejado en las largas pitadas que le aplicaba a su cigarro.

Por su parte. Chanetón, no podía disimular su dolor de tener que acometer desde su puesto de lucha contra una persona de la cual guardaba el más alto de los conceptos.

—Permítame recapitular lo acontecido y verá que tengo razón.

—Es inútil, mi decisión es firme y terminante.

Sin atender la última oración pronunciada por su interlocutor, pasó a enumerar los hechos con la clara intención de modificar la postura del comisario Staub.

—Los evadidos se protegen en el rancho de Fix, ¿es verdad?

—Correcto —le respondió aceptando el juego.

—Los dos bandos se enfrentan en un duelo de fusilería que durará aproximadamente siete horas.

—Exacto.

—Cuando todo hacía suponer que la suerte acompañaba a los evadidos, una descarga combinada arranca de cuajo una ventana.

—Verídico.

—En ese momento, un certero disparo hiere de gravedad al cabecilla Sixto Ruiz Díaz.

—Positivo.

—Por lo que pude extraer del informe policial, éste salió del rancho haciendo fuego indiscriminadamente, lo que motivó la inmediata y no menos mortífera respuesta de toda la tropa.

—Lamentable.

—Paso seguido, los dieciséis presos restantes se entregan sin otra condición que el canje de rendición por vida.

—Obvio.

—Luego de recuperar las armas de los capturados y refrescar a la tropa, usted decide marchar a Zapala con parte de los presos.

—Cierto.

—Si no me equivoco, usted le comenta esta decisión al comisario Blanco, quien inmediatamente ordena a un subalterno que ponga a su disposición estos ocho reos.

Chanetón leyó una lista que llevaba anotada en un papel que extrajo del bolsillo interior de su chaqueta.

—Sí.

—Estos nombres corresponden a presos con condenas menores.

—Bueno, eso no lo tengo presente, pero…

—Usted mismo puede corroborarlo cuando desee.

—No se detenga, adelante.

El juego parecía interesar al comisario que no se desprendía de su cigarro.

—Una vez que usted quedó fuera de la escena. Blanco decide hacer justicia por su mano.

—¡Es una falacia! ¡Tendrá que probarlo!

Abel Chanetón, gran conocedor de su oficio, no se inmutó.

Al contrario.

Frente a la fuerte expresión vocal del comisario bajó aún más su voz para sentenciar lo que él creía era su carta de triunfo.

—Se verificó, señor comisario, que las dos carabinas que portaban los reos estaban descargadas. Y supongo que dichas armas fueron dejadas ex-profeso, casi a disposición de los presos, en esas condiciones.

—No puedo abrir un juicio que se fundamenta en suposiciones.

—Esto permite entrever la posibilidad de una trampa.

—Son sus palabras, Chanetón, no las mías.

—Una vez realizada la faena, se dio la orden de juntar los cuerpos.

—Sí, creo que así fue.

—Para cerrar esta sucesión de hechos que yo entiendo como un exceso, los ocho cuerpos sin vida de los reos quedaron insepultos por orden del comisario Blanco, a merced de la rapiña. No se les dio el trato que se le ofrenda a un perro.

Una mueca de disgusto selló la charla. Inútil fue el intento de hacer cambiar de posición a Staub.

—Respeto su decisión. De ahora en adelante deberé enfrentarme a usted directamente.

—Cumpla con su deber que yo cumpliré con el mío —dijo lapidariamente el comisario inspector.

Todo este movimiento de información desató una ola de opiniones.

Muchos adhirieron a la voz de Chanetón.

Otros opinaron que su vehemencia se alimentaba en el beneficio económico que le estaba deparando su tratamiento del tema, porque, desde que ocurrió el motín, la tirada del diario «Neuquén» aumentó notoriamente.

El periódico tuvo más páginas y la pluma de su director cobró prestigio dentro y fuera del territorio.

Algunos lo trataron de egoísta y ventajero al conocer su participación en el proceso contra Martín Bresler.

Como fuera, la guerra había comenzado.

El diminuto periodista se iba haciendo fuerte frente a un vendaval de desmentidas y desautorizaciones.

Pero nadie presentó una querella por calumnia y difamación contra él.

Los amigos empezaron a hacer público su apoyo.

—¡José! ¡Aquí tengo la prueba que estaba esperando!

—¿De qué se trata? No te veía tan eufórico desde hace años.

—Dejá todo y sentate. Quiero que escuches esto. Es una carta de mi amigo Félix San Martín. Con ella le asestaré el golpe más duro a la conducción policial. El que no se esperaban.

Los dos hombres se sentaron.

Encaramados en su mayor y más importante descubrimiento.

El diario haría conocer la opinión de un hombre respetado, maestro y profesor de la región que coronaría su impecable trayectoria con el cargo de gobernador, años después.

«Las Lajas. Junio 30 de 1916. Señor Abel Chanetón. Neuquén. Querido amigo: en las cien imposturas que se han echado a rodar y los mil errores cometidos en el asunto «evasión de presos del Neuquén», Zainuco (Aguada del Zaino) puede encabezar la lista. Se comenzó por desfigurar el nombre del pintoresco valle comarcano «Filu-Sainuco», y vino luego el rimero de embustes acerca de lo ocurrido allí. Yo, con el conocimiento de los hechos, por lo que personalmente he visto y por la versión directa de algunos actores en aquellos sucesos, voy a referirle cómo pasaron las cosas. No es su pedido de fecha 15 del corriente, tan honroso para mí, ni de otros amigos de ese punto y de Buenos Ares, lo que me lleva a hacerlo.

Obedezco a un movimiento espontáneo de mi voluntad. Había callado hasta ahora esperando ver definida la actitud de las autoridades superiores del territorio, a las que me permitía suponer incapaces de la hora que les ha tocado vivir. Ya lo ve usted: hoy hace un mes justo de la tragedia de Zainuco y el miedo a la verdad sigue sellando los labios y la ansiedad oprimiendo el corazón de los que amamos la patria. Con el ánimo libre de toda prevención, sin otro propósito que el de servir a mi país, aunque tenga para ello que ahogar sentimientos íntimos y caros, voy a ocupar mi puesto en este momento decisivo para el porvenir del territorio…»

—La palabra de este hombre tendrá la mayor de las repercusiones.

—Escuchá. A ver… sí, aquí narra la acción de los efectivos que dirigió el sargento Vivot… ajá, bien, esto es. Ahora viene la intervención de Staub.

Las manos de Abel dejaron percibir un ligero temblor emocional.

«A las 11 a.m., más o menos, llegó al lugar del combate el inspector Staub, al mando de un grupo numeroso de hombres bien armados. Suspendido el fuego se intimó rendición a los prófugos. Una descarga y algunos juramentos fue la respuesta. Y siguió la pelea, haciendo salvas la Policía y disparos aislados los evadidos».

El señor Cejas Merino llegó también en ese intervalo al frente del resto de su partida. Más o menos a la una de la tarde una bala, atravesando la empalizada de la pared, alcanzó al cabecilla Ruiz Díaz, hombre resuelto y bravo que se había impuesto a sus compañeros y que era el nervio de la resistencia. Al sentirse herido, el gaucho se enfureció y abriendo de par en par la puerta del rancho, saltó afuera haciendo fuego e increpando a sus adversarios. Pocos momentos después caía mortalmente herido. Al ver muerto a su jefe, los dieciséis restantes salieron con las manos en alto. Se rendían. Se entregaban a los representantes de la Ley. A gritos pedían clemencia y perdón, todos lloraban cuando llegaron hasta ellos los que los habían vencido. «No me maten, señor, que estoy rendido» imploraban. ¡En su tribulación, los desgraciados se acogían al sentimiento caballeresco de los corazones valerosos! Rendidos los fugitivos, se les secuestraron las armas y se procedió a inventariar los útiles y efectos que tenían. Luego se separó en grupo aparte a todos los procesados por homicidio. En este grupo, no conozco bien las causas — si bien tengo una versión que no carece de visos de verdad— fue incluido Cancino, un indiecito de Las Lajas que estaba procesado por el hurto de tres mulas. Los otros siete eran homicidas y procedían de La Pampa. Los ocho restantes fueron despachados con rumbo a Zapala…»

—¡Esto terminará por desenmascarar a los responsables! La carta de mi amigo Félix San Martín no tiene desperdicio. Escuchá.

«… Sublevarse los presos pretendiendo arrebatar dos carabinas, cuando acababan de entregar voluntariamente todas sus armas y luego caer todos en un espacio reducidísimo de terreno, y todos con un balazo en la cabeza —excepción de uno que presenta dos en la parte superior del tórax— es también muy singular máxime si se tiene en cuenta que un caballo tordillo que los evadidos tenían atado en las inmediaciones del rancho, el «nochero» posiblemente, fue blanco del fuego de la Policía durante todo el combate, pues querían matarlo para evitar la fuga en él de algunos presos… y no lo consiguieron…».

—¿Qué va a responder a esto la autoridad policial? ¿Tendrá argumentos valederos para rebatir esta carta? ¿Tendrán la suficiente fuerza moral para reconocer que en Zainuco cometieron un exceso?

—Te confieso que hasta yo dudé. No puedo entender la mala fe por parte de la policía en este asunto, ¿qué puede ser más importante que la verdad?

—No lo sé, José. Pero lo que sí sé es que no me gusta tener que hacer lo que estoy haciendo.

—¿Hay más?

—Sí, un poco más. Te sigo leyendo. Aquí narra la posición en que encontró a los cuerpos.

«… Muertos esos hombres de manera tan singular no merecieron de los empleados policiales el favor que se le dispensa a un perro. Quedaron insepultos, tirados en la falda de la montaña, uno sin más prenda de vestir que el calzoncillo, otros con sólo girones de la camisa, descalzos y todos en actitudes sugerentes. El que no tenía las manos crispadas sobre el rostro, como queriendo alejar la visión de la muerte inminente, las había cruzado sobre el pecho, a manera de escudo, en el supremo esfuerzo de la defensa. De bruces unos, de espaldas otros, los ojos inmensamente abiertos, yacían en la misma posición en que cayeron, conservaban la misma actitud y el mismo gesto de espanto con que murieron. Hace en aquel lugar un frío intensísimo; temperaturas de 20 grados bajo cero son comunes en este tiempo. Debido a esto, los cuerpos se han conservado perfectamente durante los días que estuvieron tirados allí, y han podido ser vistos y observados por varios vecinos de la región. Bajo la nieve se encontró sangre fresca, que tiñó los cascos de un caballo a ocho días de vertida. Uno solo de los cadáveres aparecía con algo en las manos: matas de pasto arrancadas en las convulsiones de la agonía al revolcarse en el suelo. Otro tenía las rodillas cubiertas de barro como si hubiera muerto hincado. Otro tenía una chalina ceñida al cuello. Y en unión de nueve personas más he visto otros con las manos atadas a la espalda con una gusana colorada peluda. El 6 de junio, siete días después de la tragedia, el subcomisario Manuel de Castro, de la comisaría de Aluminé dióles sepultura en una fosa común ayudado por dos gendarmes y tres vecinos. Castro es un caballero y un empleado que hace honor a la repartición. Hijo del territorio, criado en el ambiente áspero y bravio de la frontera está curado de espanto, ha visto muchas cosas fuertes».

«Yo también estoy algo endurecido por esta vida ruda en la montaña alejada y muchas veces mi sensibilidad se ha puesto a prueba. Pero no olvidaré jamás la expresión de la mirada de Castro, cuando la noche del día que sepultó a aquellos desgraciados me describía el cuadro de horror que había tenido ante su vista…»

—No sé qué decir ante tan preciso relato —murmuró José.

—Yo diría en cambio: sólo el viento, la soledad y la nieve, acompañaron a esas almas en su desprendimiento de los cuerpos.

Hubo un breve silencio, acongojado, por el dolor ajeno.

—Y así cierra su misiva. «… Todo cuanto le he referido mi amigo Chanetón, es de facilísima comprobación. Una vista ocular inmediata antes que la nieve cubra totalmente aquellos lugares, el examen de los cadáveres y el interrogatorio a los muchos actores haría luz sobre este asunto que ensombrece la tradición hidalga de nuestra raza. La cordillera está abierta, da paso en todas partes. La tumba de los ocho está señalada con una cruz de tablas puesta por Castro: la de Sixto Ruiz Díaz fue marcada por mí el 4 de Junio a cincuenta metros al noroeste del rancho, con una pequeña cruz de ramas atadas con tiento. Tengo fotografías de esos lugares sacadas por mí el 21. Y para concluir, mi amigo, permítame unas reflexiones acerca de la actitud de su diario en esta emergencia. ¡Muy digna, señor, muy valiente y generosa! Reciba un apretón de mano de su amigo y compañero, Félix San Martín».

—Con este testimonio fulminaré la soberbia policial. ¡Los culpables tendrán que pagar!

Sólo el murmullo de las máquinas impresoras desentonaba.

Al despertar, todo el mundo tendría entre sus manos la prueba ardiente de una verdad.

Abel Chanetón se inclinó sobre su máquina para redactar el calcinante e histórico titular que consagró su nombre de periodista inclaudicable y noble al servicio de la verdad y de la justicia.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Fragmento extraído de «¿Quién conoce a Martín Bresler?» de Mario Romano y Guillermo M. Koffman. Capítulo «Bajo un manto de Nieve»

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.