Debemos el conocimiento de estos hechos a un testigo ocular. Debieron ocurrir hacia el año 1874. El cacique Millamán, uno de los tantos divisionarios del poderoso Reuquecura, moraba con su tribu al pie de la Pampa de Lonco-Luán y en el fértil y pintoresco valle de Quila-Chanquil.

El cacique Millamán, a pesar de su ancianidad, tenía, como todos los de su clase, varias mujeres; pero gozaba de su privanza Ailla Calquín (ailla: nueve; calquín: águila real), india picuche, hermana del feroz Guzmanev, y que al compartir el lecho con el poderoso señor de Lonco-Luán había traído, fruto de un amor de sus mocedades, dos gallardos mocetones venidos al mundo en un solo parto.

De la unión con Millamán nació una hija, único vástago hembra de este cacique. Por esta razón, el viejo araucano sentía hacia la niña amor intenso.

Mari-Rayen (diez flores) se llamaba la joven. Cuando ésta alcanzó la adolescencia, a fin de que la madre concretara a ella todos sus cuidados, Millamán supo alejar con maña a los gemelos, mandándolos a establecerse en el paraje llamado hoy Carreri, a doce leguas de su toldería, cordillera de Zainuco de por medio.

Pasaron algunos años y la niña se convirtió en la más donosa joven de la tribu. Su padre la miraba con orgullo y la hacía objeto de todas sus ternuras.

En el verano del año en que hemos colocado los sucesos que vamos a narrar, los medio-hermanos de Mari-Rayen vinieron desde sus toldos a visitar la familia. La madre los acogió cariñosamente, y el padrastro los agasajó de acuerdo con la dignidad de su clase.

Al regresar a sus toldos, rogaron al cacique permitiera a la niña ir con ellos, pues deseaban cumplimentarla y presentarla a sus familias. Millamán negó ese permiso y los gemelos tornaron a sus toldos. Pero la madre apoyó luego el pedido de sus hijos, insistiendo en él con la tenacidad propia de los de su raza. Tanto instó Ailla-Calquín, que ablandó el corazón del viejo cacique, consintiendo éste que su hija partiera a visitar a sus hermanos. Marchó, por fin, la joven, con fuerte y escogida escolta, permaneciendo el espacio de una luna al lado de sus medio-hermanos. Mas al día siguiente del regreso al toldo de sus padres enfermó, muriendo de allí a poco.

El furor de Millamán no conoció límites, atribuyendo la muerte de Mari-Rayen a la perfidia de los mellizos, cuyas hechicerías habrían tenido el terrible desenlace de aquella muerte. Y juró vengarse.

En vano fue que Ailla-Calquín se desviviera por convencerle de la sinrazón de su creencia, pues mientras ella se esforzaba en tal sentido, las otras mujeres del cacique, viendo llegada la oportunidad de aplastar a su rival, intrigaban.

Pretextando quién sabe qué correría, Millaman escogió entre sus hombres los más probados, y una mañana de esos veranos esplendorosos de la cordillera neuquina, desapareció en las agrestes quebradas que se abren en dirección al Zainuco.

Por sobre los cerros natales, testigos de su bravura y poderío, iba el viejo cacique fraguando su venganza.

Cruzó la áspera serranía y cayó sobre los toldos de los gemelos, saciando su rencor hasta en los rebaños de aquellos desgraciados. Al abandonar el campo, incendió los altos pastizales circundantes, y las llamas borraron de la tierra hasta el rastro de la vivienda de los que despertaron su odio.

Hizo jurar a sus hombres el terrible secreto de su incursión y volvió a su pago.

Ailla-Calquín sintió que desde el fondo de su alma un misterioso presentimiento le gritaba el desastre de los seres queridos. Largos días sufrió callada la honda congoja. La angustia de la duda atenaceaba su corazón de madre, la desesperación de la impotencia la torturaba, el desconsuelo de lo irreparable le destrozaba el alma.

Su amoroso celo maternal, supo encontrar medios para informarse de la horrible verdad. Aguardando la hora del desquite, ahogó en el pecho la amargura de su dolor. Roto el equilibrio de aquella alma ruda, un odio feroz abrasó sus entrañas. Desde aquel día no vivió sino para ese odio, meditando a toda hora, con el encono de los dolores callados, la venganza a que se sentía con derecho. El salvaje no conoce las dulces emociones del perdón. Rudo como el ambiente físico en que vive, la naturaleza le ha transmitido algo de la fatalidad de sus leyes. El torrente que arrasa sus moradas y arrebata sus ganados, el huracán que descuaja la selva, el rayo que parte las rocas, el incendio que asola la comarca, la nieve que enloquece, la peste que diezma las tribus, no saben de perdón. De ahí la rígida moral del indio, y no porque sea perversamente cruel.

Madurado su plan, AillaCalquín desapareció del regio toldo llevándose los dos mejores caballos del cacique. Este lanzó a todos los rumbos sus más hábiles rastreadores; pero sólo pudo comprobar la dirección que la fugitiva llevaba, pues las horas de ventaja sacadas y la calidad de los caballos, hacían imposible su captura.

La desolada madre volvía a sus valles natales, allá por donde el Neuquén, entre erizamientos de cumbres y picachos, brota de las entrañas mismas de la roca andina. Señor de esta comarca era su único hermano, el terrible Guzmanev, que exterminara a las tribus chilenas de Huircan y Collipal en las costas del Agrio. Iba hacia él a implorar el auxilio de su brazo para vengar a sus hijos.

El viejo guerrero escuchó el ruego de la madre, y al frente de cien guerreros escogidos bajó hacia el Sud guiado por Allan-Calquín. El picunche sabía con quien tenía que medirse, y no dejó precaución por tomar.

Entretanto, receloso Millamán por la fuga de su favorita, y sabiéndola capaz de todas las empresas, trasladó su vivienda al fondo de una quebrada vecina, poniéndose a cubierto de cualquier sorpresa, toda vez que su tribu quedaba al frente guardando la única entrada del agreste rincón donde él se había refugiado.

Hacía ya más de dos lunas de la fuga de Ailla-Calquin y la tranquilidad en que había transcurrido todo ese tiempo, trajo al ánimo del viejo cacique algún sosiego, pero sin lograr adormecer su natural cauteloso y desconfiado.

El gran Reuque, su amigo, lo invitó en esos días, a él y sus hombres, a un Villatum. Se ignora la causa por qué Millamán no concurriera a la amistosa cita, enviando en cambio la brillante y aparatosa representación de su poderío en la persona de su hijo, Pichi-Millamán, capitaneando a todos sus guerreros.

Simultáneamente, Ailla-Calquín, devorada por el odio, guiaba a su hermano Guzmanev, conduciéndole por senderos extraviados, faldeando la cordillera del Chachil, para caer a espaldas de la morada de Millamán, descolgándose por las abruptas laderas que dan nacimiento al Quila-Chanquil. Marchaban de noche, deslizándose por las quebradas con el sigilo cauteloso del felino. La selva los ocultaba cuando la luz del día hubiera podido denunciarlos al ojo experto de los vigías del aduar, apostados cautelosamente en las cimas estratégicas de la vasta región que Millaman ocupaba.

Guzmanev, ya próximo a su objetivo, hizo «bombear» la toldería enemiga, recibiendo con júbilo la noticia de la partida al Villatum de todos los hombres de pelea y la presencia del cacique en su retiro, cuyo secreto conocía.

El balido de las ovejas, allá donde el valle se extendía en suaves lomas como en un desperezamiento de laderas, anunciaba la proximidad de la vivienda humana.

La toldería, en la que sólo quedara la «chusma», dormía, arrullada por el bramido del Quila-Chanquil, a cuyas márgenes se asentaba.

A paso do lobo, escrutando hasta los intersticios de las rocas el oído avizor, listos para el combate, los hombres de Guzmanev descendieron al valle en demanda del toldo de Millamán.

El viejo cacique, ajeno al peligro que le amenazaba, dormía en su cubil, tal vez agitado en su sueño por las visiones deslumbradoras de su grandeza. A pocas varas del toldo, atado a lazo, pastaba su caballo de pelea, un nervudo corcel serrano que llevando en su lomo al intrépido amo había medido con sus cascos, en sangrientas correrías, las dilatadas llanuras argentinas.

Al llegar al toldo Ailla-Calquín se adelanta, desata al caballo y arrimándose más a la vivienda del cacique, le llama a voces, gritándole su odio en un acceso de furia.

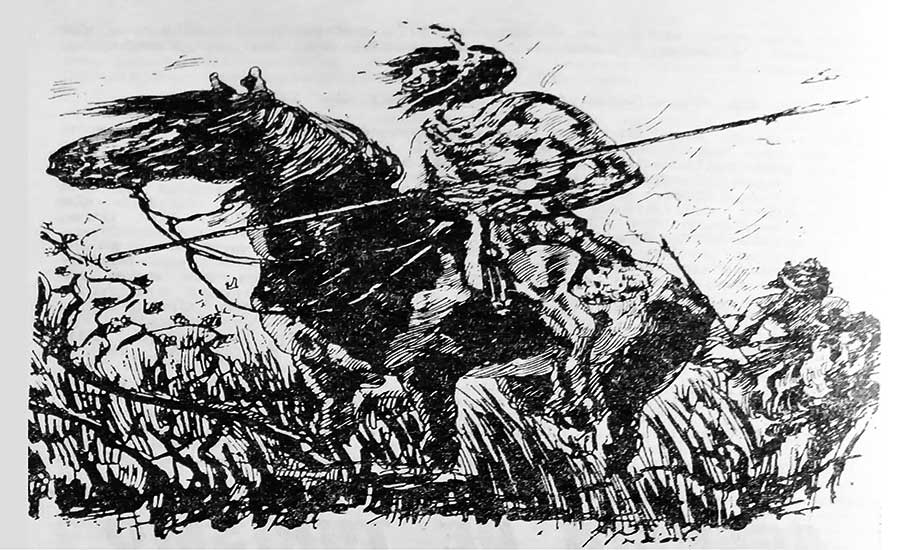

Sorprendido Millamán, saltó del lecho y apareció en la puerta de su toldo blandiendo en la diestra la formidable lanza que le diera renombre entre los bravos. Desnudo hasta la cintura, su crinosa y cana cabellera suelta en desorden sobre la ancha espalda, llameante la mirada, sus atléticos miembros contraídos en la suprema exaltación del coraje, el viejo araucano pudo representar en aquel momento el dios del valor y de la fuerza, porque, si bien no aparecía como un modelo de perfecta belleza, personificaba en cambio un tipo acabado de varón.

A corta distancia, Guzmanev, revolviendo su caballo, le increpa con dureza, diciéndole que viene a vengar a sus sobrinos.

El ojo experto de Millaman abarcó de un vistazo todo el cuadro. Los cien lanceros picuche lo han cercado; y ante la perspectiva de lucha tan desigual, evocando tal vez pasadas aventuras, acrece su valor. A gritos, como rugiendo, le dice a Guzmanev que para matar a un hombre no se necesitan tantas lanzas; que si es digno de su rango, pruebe, ante sus hombres su derecho a vengar a los perros asesinos, sus sobrinos, peleando mano a mano con él, a pie, montado, a lanza, a bola, o a puñal.

Guzmanev, la primer lanza de los cuadros picuche, se siente sacudido por el recuerdo de todas sus hazañas. Acepta el caballeresco reto, se desmonta soberbio, y blandiendo su lanza se arroja sobre el viejo león serrano.

¡Qué hermoso debió ser aquel espectáculo! Desde las cumbres vecinas, el genio de la raza debió contemplarlo jubiloso, llamando a presenciarlo a todas las sombras de la epopeya araucana.

Los lanceros de Guzmanev hacen cerco, sin desmontarse, ávidos de presenciar aquel duelo digno de la edad heroica de las tribus mapuche. Ailla-Calquin, furiosa, reprende a su hermano por acción tan ligera en su sentir, e incita a sus acompañantes a que carguen sobre el cacique. Este, ágil como el puma de sus cerros, ha parado el golpe que su adversario le dirigiera, mostrando una maestría y fuerza insospechables en hombre de su edad. Pero Guzmanev no es menos hábil, y carga con ímpetu multiplicando sus golpes. Ha tanteado a su adversario y lo sabe diestro y fuerte, y anheloso le busca el pecho. Mas de pronto su lanza vuela por los aires. Un bote formidable del viejo guerrero le le desarmado atravesándole el brazo.

Aüla-Calquín, viendo a su hermano en trance tan apurado y sintiendo escapársele su venganza, escupe mil insultos a los lanceros, haciéndoles notar el oprobio que caerá sobre sus armas con semejante derrota. Se ensangrienta el rostro con las uñas, aulla, ruega, grita, manda, llora, ruje, gime e impreca, pidiendo la muerte, del cacique. La masa de jinetes remolinea estremecida bajo el acicate de tan singular arenga. El movimiento de los caballos, el entrechocar de las armas, la vista de la sangre que bañaba todo el cuerpo de su vencido jefe, tal vez impulsó a la cobardía de cargar cien contra uno.

Millamán previó el ataque, y haciendo espaldas en el acantilado de la roca que a pocos metros se alzaba, esperó la acometida.

Uno, dos, tres… seis guerreros mordieron el polvo, lanceados por el pecho. Pero esa lucha no podía durar. Acosado en todo su frente, la fatiga entumecía sus miembros y nublaba su vista. Cayó como debiera caer tan alto y poderoso caudillo, amamantado por la ruda naturaleza de la montaña y por todos los riesgos del desierto: peleando.

Dicen que el sol, ese mismo sol que tostara la piel de su raza y que tantas veces fuera testigo de sus victorias, asomó por sobre las cumbres y recogió en uno de sus rayos la última mirada del valiente señor de la comarca.

Muerto Millamán, la vengativa india hizo mutilar su cadáver, saqueó el toldo, lo entregó a las llamas y ordenó arrear cuanto ganado pastaba en las inmediaciones.

El movimiento de los animales en el campo fue notado desde la toldería. Un muchacho salió a «bombear» el toldo del cacique, y volvió espantado trayendo la terrible noticia. Varias «chinas» saltaron a caballo y se lanzaron a escape hacia la toldería de Reuque, distante cuatro leguas, y donde en ese momento se celebraba el Villatum con asistencia de los hombres del anciano cacique muerto. Llegaron dando voces; y con palabras que entrecortaba el espanto, refirieron lo que sabían.

Pichi-Millamán reunió a prisa los hombres de pelea que no estaban ebrios y voló a sus toldos. Allí pudo cerciorarse de la terrible verdad, encontrando el cadáver de su padre horriblemente mutilado.

Los picuche habían desaparecido ya, pero era fácil tarea para los pehuenche seguirlos por sobre el rastro. Se armaron presto y salieron en su persecución.

Guzmanev marchaba lentamente, debido al pesado arreo que llevaba. La codicia, el instinto de rapiña tan arraigado en el indio, como tantas veces, iba a frustrar la aventura de aquella expedición.

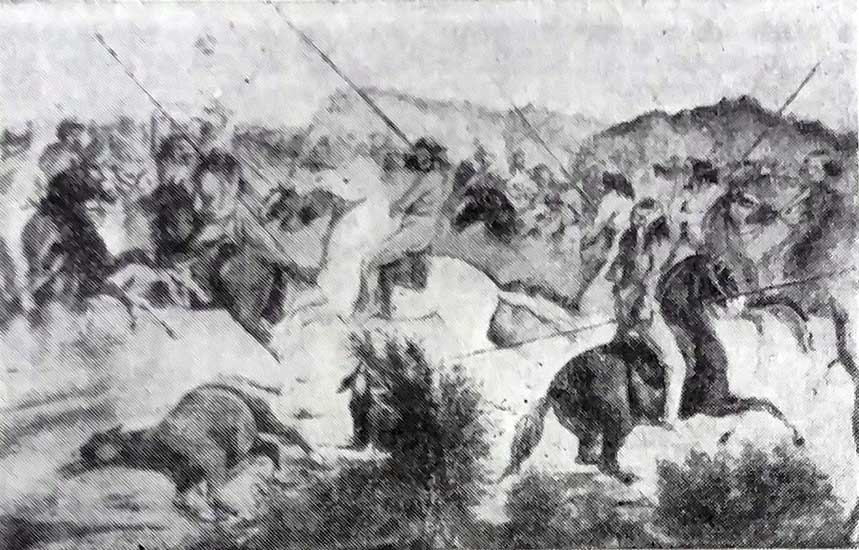

Pichi-Millamán, galopando al frente de ciento ochenta lanceros, poco tardó en avistar a los depredadores. Estos, rápidamente, al verse alcanzados, tomaron disposición para el combate, abriéndose en el clásico arco de sus cargas.

La voz del viejo araucano que nos refería estos hechos, temblaba de emoción al llegar a esta parte de su relato. «Nunca, patrón,– nos decía – peleando tanto«.

Las dos parcialidades se arrojaron furiosamente una sobre otra, en una carga a fondo, con sus respectivos caudillos a la cabeza. La tierra temblaba bajo el casco de los caballos lanzados a la carrera. Los gritos de guerra atronaban el espacio. La lucha se trabó a lanza y bola, cuerpo a cuerpo. Era aquel un duelo a muerte en el que no se daba ni pedía cuartel. Pichi-Millaman se arrojó sobre Guzmanev, al que pudo individualizar por su lujoso atavío y el penacho de plumas rojas que adornaba su lanza. Se midieron los adalides antes de cruzar sus armas, como si con la mirada que llamearan sus ojos hubieran querido fulminarse. Viviente broquel, sus mejores hombres los rodeaban, emulados por la actitud de sus caudillos. A muerte era la lucha. Y el choque de las escoltas, con sus jefes al centro, se produjo súbito, sangriento, hermosamente bárbaro.

Nuestro informante no podía precisar el tiempo que duró aquel entrevero; mas recordaba, que trabado el combate al ponerse el sol, así que la obscuridad invadió el campo, los combatientes se llamaban a gritos, buscándose en las sombras con un ahínco igual a su fiereza.

Pichi-Millamán quedó vencedor. Con la primera luz del día siguiente hizo ultimar a todos los heridos enemigos. Guzmanev y Ailla- Calquín fueron encontrados muertos, y sus cadáveres, como todos los de sus parciales caídos, quedaron insepultos para que sufrieran la mancilla de las garras de águilas y cóndores.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Extraído de Neuquén, de Félix San Martín. Se han omitido algunas partes del texto para facilitar su lectura y reducir su extensión.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.

Muy emocionante relatosaludos desde Alemania