Hacia 1880, la religión católica como instrumento de fe, conformaba un legado cultural de la dominación española ya arraigado en la población de las provincias argentinas más antiguas. La Constitución de 1853 había instituido que el gobierno federal sostendría el culto católico -apostólico y romano- y que todos los habitantes de la Nación, gozarían del derecho a profesar libremente su culto. Católico y liberal, en 1856 Juan Bautista Alberdi se dirigió en misión confidencial a Roma y, ante el Papa Pío IX, expresó que la Argentina no se oponía a que la Iglesia adquiriera bienes, ni interviniese en la educación y en la caridad porque contaba con la religión “como un elemento de orden y autoridad”.

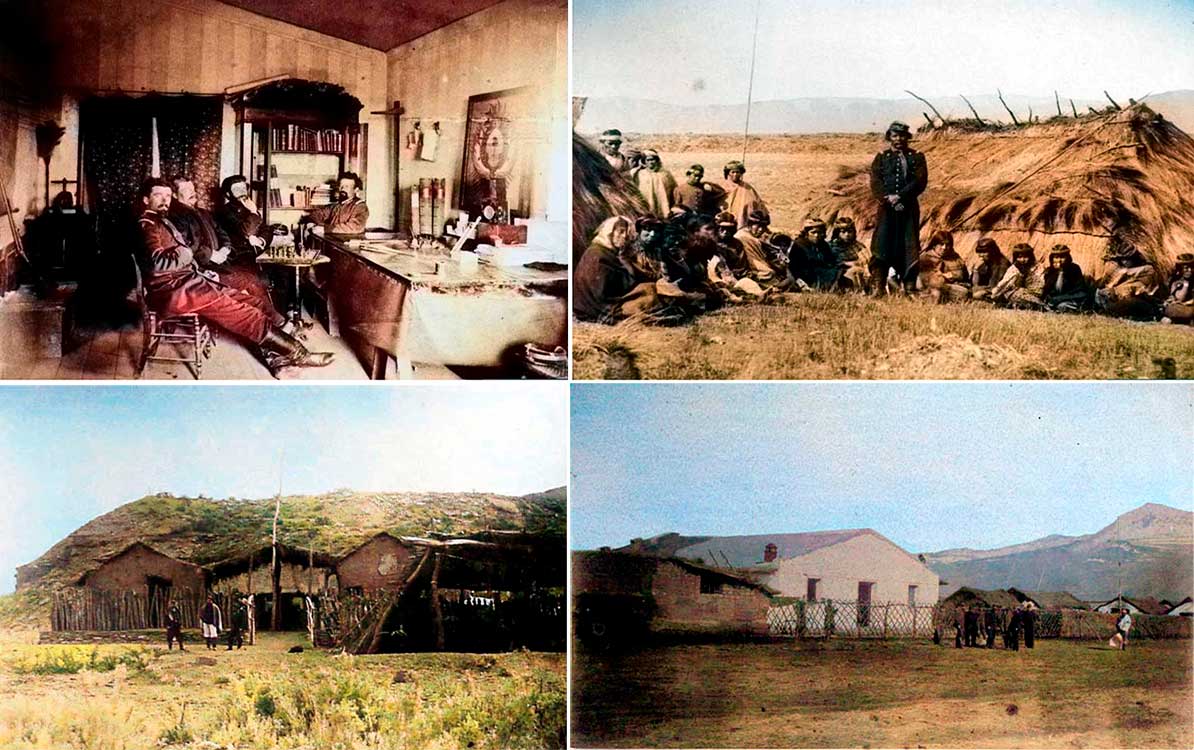

Más allá del río Colorado, las tradiciones coloniales perdían su huella en la lejanía. Los intentos de instalación de la Iglesia católica en los Territorios Nacionales del sur fueron arduos y demandaron muchas cuotas de fe a los representantes del reino atemporal de Dios en la Tierra, según se desprende de las cartas y documentos rescatados por historiadores de la obra salesiana en la Patagonia. Las misiones de la congregación religiosa habían llegado en 1879 a Choele Choel tras la visión beatífica de su fundador, Don Bosco, sobre la evangelización de los aborígenes de la región donde “millares de infieles viven todavía en las tinieblas de la idolatría”, según le escribiera al propio Don Bosco el arzobispo de Buenos Aires, Federico Aneiros.

Ya finalizadas las campañas militares de extensión de la frontera argentina, con su trágico saldo de exterminio y destierro de los pueblos originarios, los misioneros y autoridades militares y civiles establecieron una relación de mutua necesidad, no exenta de discrepancias. Las decisiones políticas de la generación del ’80 en el gobierno, que habían impulsado la separación entre la Iglesia y el Estado, produjeron los momentos de mayor tensión. Los misioneros, muchos de ellos italianos, debían recorrer un terreno inhóspito sin conocimiento del idioma castellano o los propios de las comunidades nativas. “Los que deben venir por aquí si no son hijos de Hércules es mejor que se queden en Europa”, advertía en Buenos Aires el enviado Juan Cagliero a quien formaba entonces al personal salesiano. “Aquí el diablo tiene veinte cuernos, y no dos como allá… Aquí hay entera libertad, y los argentinos … quieren libertad en política, en religión y en las costumbres”, sentenciaba.

La parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes en Viedma (capital de la entonces Gobernación de la Patagonia) era la única jurisdicción católica desde Patagones hasta Tierra del Fuego. En 1883 el Papa León XIII creó el Vicariato apostólico de la Patagonia septentrional y, al año siguiente, Juan Cagliero fue nombrado primer obispo-vicario.

Aunque en un primer momento el Arzobispado nacional favoreció la instalación de las misiones en Buenos Aires y sus alrededores, finalmente prestó su aprobación para el destino final anhelado por Don Bosco. El líder salesiano se preguntaba si un corazón cristiano podría permanecer frío ante la falta de “civilización, gobierno, industria, agricultura, comercio” de las poblaciones originarias. “Los litigios se resuelven a fuerza bruta, no tienen idea del matrimonio y admiten la poligamia y también la poliandria”, determinó. Para ellos la congregación tenía un plan ambicioso: exploración de la topografía, fijación de centros misioneros, establecimiento de residencias misioneras de irradiación evangelizadora y nacionalizadora -con sus escuelas y oficinas ambulantes de Registro Civil-, escuelas de artes y oficios, de agricultura y de primeras letras, realización de las obras públicas necesarias en los pueblos en formación (caminos, canales, cultivos, correos) y la prosecución de las misiones entre las tribus “no extinguidas”, entre otros objetivos.

Un punto de inflexión en la -por momentos- tensa convivencia entre católicos y liberales fue la sanción en 1884 de la ley de Educación Común. Los primeros la calificaron como “impía y atea”, a la vez que algunos diarios tildaban a los misioneros de “raza de vagabundos, mendigos, ambiciosos, fanáticos, individuos sin familia ni nacionalidad, hábiles para sacar dinero y denigrar a la Argentina en el extranjero”. Entre otras consecuencias funestas para la grey, el nuncio apostólico fue expulsado del país y se cortaron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. El novel Vicariato fue legalmente desconocido por el gobierno argentino y las misiones de las huestes de Don Bosco, cuestionadas.

La realización de sus proyectos educativos y de conversión religiosa dependía de la autorización de los funcionarios, que asumían los antecedentes de la experiencia jesuita y controlaban rigurosamente la administración y destino de las tierras dominadas. “Se creen más dueños que los mismos Reyes Españoles”, disparó no sin rencor monseñor Aneiros a Don Bosco en su epistolario.

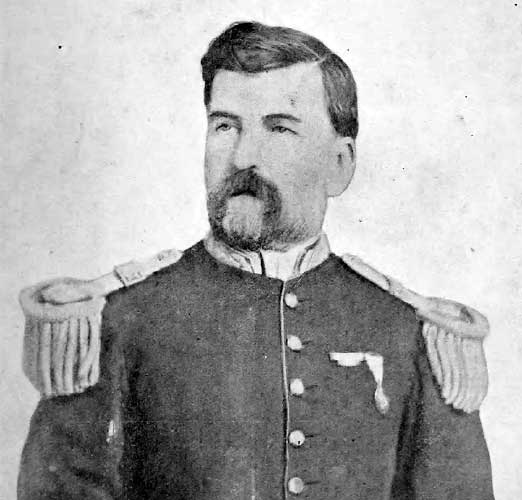

En este marco de animosidad, el historiador de la obra salesiana en Argentina, Pascual Paesa relata en “El patiru Domingo” el diálogo que mantuvieron en 1887 el gobernador del Territorio Nacional del Neuquén y el misionero Domingo Milanesio. Antes de partir a uno de sus destinos patagónicos, lo increpó Manuel Olascoaga:

– “¿Cómo? ¿Usted va en misión? ¿Y quién le ha dado permiso?

– ¡Señor! Me resulta sumamente extraña su pregunta. ¿El permiso? El permiso me lo ha dado el Santo Padre cuando bendijo mi misión en Roma.

– El Papa mandará en Roma, pero aquí estamos en la Argentina.

– Para la misión de Neuquén tengo, además, permiso del Arzobispo de Buenos Aires.

– Es que aquí no tenemos necesidad de misioneros. El padre Panaro es párroco ¡y basta! No tengo necesidad de sus lecciones para mi gobierno. Usted está hablando con demasiada libertad.

– ¡Sí señor! Con la libertad y dignidad del sacerdote.”

Mencionado en la anécdota, Domingo Milanesio tuvo un protagonismo central para el desarrollo del propósito salesiano en nuestra región. Fue predicador en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En 1885 fue designado primer capellán del Territorio Nacional del Neuquén. Construyó y fundó en 1888 la iglesia de Chos Malal (en 1887 se había establecido allí la capital del Territorio, centro de su proyección política y comercial). También es conocido por haber actuado como mediador de la rendición del cacique Namuncurá ante el gobierno nacional y bautizado a Ceferino Namuncurá. Entre otras iniciativas, fue gestor de la misión de Junín de los Andes. Por su parte el padre Bartolomé Panaro era por entonces párroco de Chos Malal.

En sus Memorias, el capellán del Territorio trazó un diagnóstico desalentador: “Creo mi deber de cronista dar una idea de la moralidad del pueblo de Neuquén para que se comprendan mejor los sacrificios de los misioneros en su santo ministerio. Es sabido que el gobierno argentino ha sido influenciado desde hace ya un siglo por un liberalismo anticlerical avanzado. Si este mal era grave en los viejos centros de arraigo católico, y con una jerarquía constituida, piénsese en los pueblos de la Patagonia, sin tradición de ninguna especie, formados por el aluvión de todas las razas y de todos los credos, cuyas autoridades pensaban en congraciarse con las de la Capital, y de población aventureros en gran parte y sin familia y mucho menos hogares cristianos, agréguense las dificultades económicas y las del laicismo imperante en el ambiente y en las escuelas, y las de la irresponsabilidad que daba a las autoridades locales la lejanía del Poder Central … sumen todo esto … y concluyan luego”.

Primeras misiones en territorio neuquino

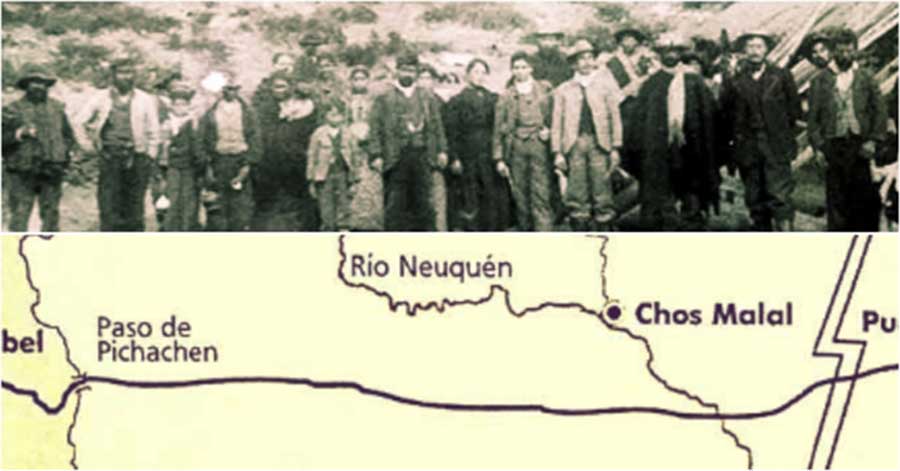

En 1882 visitaron y misionaron las orillas del Limay los sacerdotes Domingo Milanesio y Juan Roggerone. Fueron acompañados por el catequista Méndez, quien arreaba una tropilla de caballos con dos cargueros. A partir de Fortín Nogueira, recorrieron también las orillas de los ríos Colloncura y Chimehuín. Al año siguiente, desde General Roca y con soldados de la guarnición, Milanesio y el hermano Forcina bordearon el río Negro hasta la confluencia. Por las orillas del río Neuquén llegaron a Paso de los Indios, Ñorquín y Varvarco, regresando luego a Viedma. En 1884 el misionero recorrió nuevamente estos lugares acompañado por el Monseñor Antonio Espinosa , vicario de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

En 1887 integró la comisión a la cordillera del Viento y en 1902, la misión que llegó hasta Chile siguiendo el curso del río Neuquén.

En 1906, los sacerdotes Milanesio y Zacarías Genghini decidieron brindar oficios religiosos en la capital del Territorio de Neuquén, ya instalada en su actual emplazamiento. Milanesio predicaría a los presos de la cárcel y Genghini al pueblo durante una semana. “La misión fue muy costosa”, narra la Memoria de Milanesio. “El número de fieles que asistía fue muy reducido. Las funciones religiosas las celebrábamos en un galpón malamente transformado en capilla”. Auxiliado por el director de la cárcel, Milanesio dio instrucción religiosa a unos 50 recluidos, y entre ellos “a unos 20 indígenas araucanos. Nueve de estos recibieron el bautismo y 30 presos hicieron su santa confesión y comunión”.

A su vez Genghini escribió: “Luego de cinco días de marcha, divisé la locomotora que con sus silbidos continuos anunciaba que me encontraba en un lugar civilizado de grandes progresos (…) el pueblo de Neuquén después del traslado de las autoridades del Territorio ha progresado mucho. Tendrá un espléndido porvenir, siempre que no se aleje del ferrocarril y cuando le den abundante agua potable y riego. Al presente está embellecida por bonitas casas de material, aunque esparcidas por un horrible arenal, que obliga a sudar la gota gorda para subir del bajo a la Gobernación, que es un sudor mayor aún que el hacerse atender por los empleados nacionales (…) Habiendo sabido la sra. Josefa C. de Jordán, presidenta de la Asociación de Beneficencia del Neuquén , que había venido un sacerdote, quiso hablar con él para conseguir una Misión, y como esto entraba también en mis planes no nos fue difícil entendernos”.

También en 1906, el Poder Ejecutivo nacional nombró por decreto capellán de la Gobernación del territorio de Neuquén al presbítero Constancio Mellano. Anteriormente, desde la Misión y Escuela agrícola del antiguo pueblo de Roca había asistido a la feligresía local Alejandro Stefenelli, capellán del Ejército. Lo sucedió Pedro Martinengo, más tarde misionero en Chos Malal.

Fortunato Giacomuzzi fue designado capellán residente en la localidad en el año 1913. Lo siguieron Fabricio Soldano (1914-1920) , Juan Tosi (1920-1923), José María Brentana (1923-31), Carlos Pesce Batilana (1931-33), José María Brentana y Ludovico Pernisek (1933), Pedro Savani y Santiago Valente, primer párroco oficial (1943-37), P. Giacomini (1937-1940), Marcelo Gardín (1940), Domingo Pérez (1940-46), Benigno Champclaux (1946-1951), Antonio Fernández (1952-1960), Juan Gregui (1960-1961) y, hasta el año 1962, monseñor Alfredo Buttignol.

El 12 de septiembre de 1907 se inauguró en la capital del Territorio la Capilla Nuestra Señora de los Dolores. “Entre las construcciones de los médanos del pueblo, se erguía con sufridas pretensiones de Iglesia” apuntó la crónica de Pascual Paesa en su libro El Patiru Domingo.

En poco más de medio siglo la zona de la Confluencia fue, sucesivamente, destino de misión evangelizadora de la orden de Don Bosco, capellanía y parroquia. En 1961 el Papa Juan XXIII designó a Jaime De Nevares Obispo titular de la flamante diócesis de Neuquén. El prelado llegó a esta capital el 30 de septiembre y tuvo una recepción multitudinaria. Desde entonces, la Iglesia neuquina escribió una nueva historia asociada a la identidad provincial.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Artículo escrito por Marcela Micolich – Dirección provincial de Patrimonio Cultural de Neuquén.

Fotos gentileza de Sistema Provincial de Archivos y Archivo Histórico Municipal de Neuquén.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.