La locura de un teniente del Ejército durante el golpe de 1930.

El teniente Julio Paterson estaba loco. Y si no lo estaba, tenía serios desequilibrios mentales. Lo reconocieron sus compañeros del liceo militar cuando era un cadete; lo confirmaron los desopilantes episodios que protagonizó en la ciudad de Neuquén durante la antesala de la primavera de 1930.

Paterson había sido designado jefe del Distrito Militar de Neuquén y llevaba una rutina normal en la administración del Ejército, hasta que un hecho cambiaría la historia del pueblo argentino: el golpe de Estado que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen.

El 6 de septiembre de 1930, un grupo de jóvenes militares al mando del general José Félix Uriburu puso en marcha un plan de destitución que se venía gestando desde hacía tiempo para tomar el poder a la fuerza, aprovechando que por enfermedad, Yrigoyen había delegado el mando de la República a su vicepresidente, Enrique Martínez.

La noticia generó una gran convulsión interna, puesto que muchos seguidores de Yrigoyen intentaban organizar una resistencia frente a aquella conspiración que habían organizado los militares y un grupo de civiles.

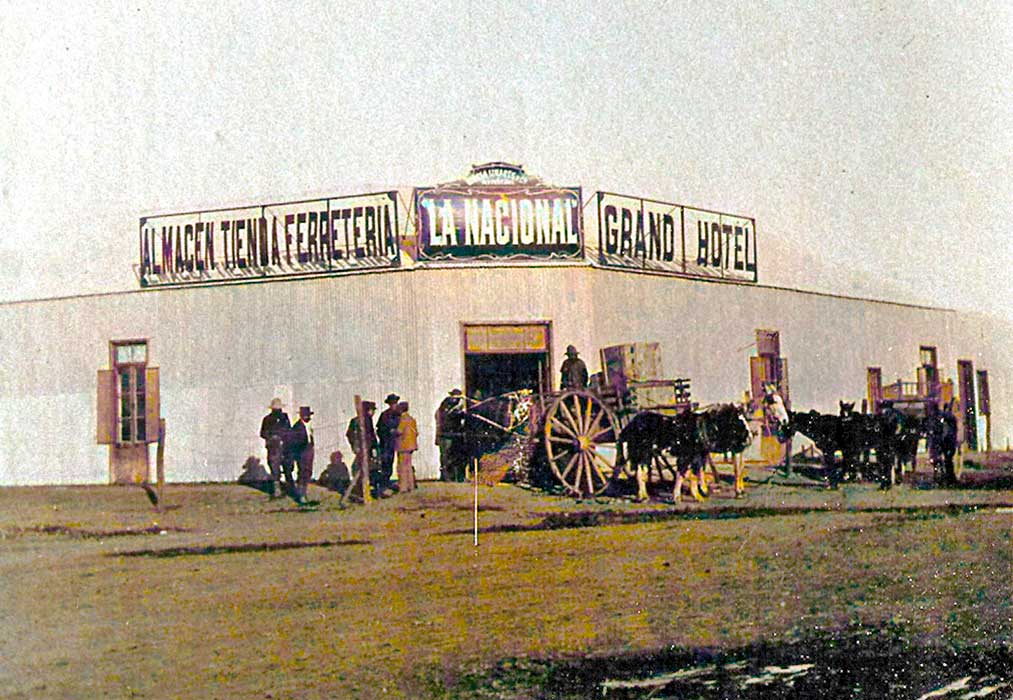

En la capital neuquina, que en aquel entonces apenas si llegaba a los 2000 habitantes, Paterson reaccionó inmediatamente ante semejante noticia y, convencido de que el golpe de Estado era lo mejor que le podía pasar al país, comenzó una serie de acciones para reafirmar la posición de Uriburu al frente del país.

La primera decisión que tomó fue concurrir a la Casa de Gobierno junto a un grupo de militares y vecinos para pedirle un pronunciamiento a Amadeo Delfino que, si bien no había sido nombrado gobernador por Yrigoyen, ejercía el cargo de hecho. Paterson consideraba que tanto el funcionario como el intendente Martín Ardenghi, que sí había sido elegido bajo la fórmula radical yrigoyenista, no estaban alineados con el nuevo orden político.

Delfino recibió a los manifestantes y les mostró un telegrama de Uriburu en el que lo ratificaba en el cargo. Paterson aceptó aquella explicación, pero le pidió entonces que reemplazara al intendente, por lo que Delfino aceptó y en ese momento se sumó a la manifestación que se dirigiría hasta la Municipalidad para derrocar a Ardenghi. El intendente no opuso resistencia y allí mismo, el gobernador le ofreció el cargo a Paterson, que ya había cosechado un centenar de avales para asumir en la intendencia.

Al día siguiente comenzaron a correr rumores en Neuquén de que un grupo de yrigoyenistas estaba organizando un contragolpe para que el ex intendente volviera a su cargo. En el mismo sentido, desde Buenos Aires llegaban a la capital versiones de que varios grupos preparaban la resistencia contra Uriburu.

Aquellas habladurías infundadas enloquecieron a Paterson, que también había logrado el cargo de jefe de la Policía y acumulaba un poder casi absoluto en la ciudad de Neuquén. El joven teniente entró entonces en una espiral paranoica alimentada por sus propias creencias y no dudó de encarcelar a cualquier sospechoso de conspirar contra el nuevo gobierno. Metió presos a civiles, soldados, militares, extranjeros y a cualquier neuquino que pusiera en duda o tuviera una visión crítica del proceso político que se vivía en todo el país.

Como la cárcel U9 no daba abasto para albergar a los casi 200 detenidos, Paterson recurrió a algunas salas de la casa de Gobierno para utilizarlas como celdas.

Mantuvo además a toda la Policía y el Ejército acuartelados y preparados para reprimir las protestas y potenciales manifestaciones contrarrevolucionarias que sólo existían en la mente del militar. Envió espías a cuanta reunión política de la que se enteraba y hasta envió un importante grupo de militares y policías a la zona de Valentina Sur, convencido de que una invasión chilena se estaba gestando del otro lado de la frontera. Estaba seguro de que además de la sublevación contra Uriburu, los chilenos querían aprovechar esa convulsión social que había en la Argentina para apropiarse de la Patagonia. Según Paterson, el desembarco se haría en la ciudad de Zapala, cuyo cabecilla era el periodista radical Martín Etcheluz, un hombre con ideales democráticos que, en efecto, estaba en contra de aquel golpe de Estado. Después de un par de días de espera, los militares tuvieron que levantar las trincheras en el ingreso oeste de la ciudad porque la invasión chileno-radical nunca llegó.

Con el correr de los días, el delirio de Paterson era cada vez más grave y su salud mental se deterioraba notablemente. Pasaba las noches sin dormir y sus colaboradores ya lo miraban con desconfianza cada vez que hablaba de nuevas conspiraciones, revueltas populares e intentos de golpe. Incluso llegó a acusar también a los antiyrigoyenistas de querer usurpar el poder.

La gota que colmó el vaso fue la detención del gobernador (por conspirador), la agresión a trabajadores ferroviarios pensando que escondían cañones en el tren y el pedido de refuerzos militares con cuadrilla de aviones al gobierno nacional para reprimir la supuesta invasión chilena que se había gestado nuevamente.

El juez federal y el director de la cárcel fueron los encargados de organizar el verdadero complot, junto con algunos colaboradores, que terminó con la detención del delirante teniente el 11 de septiembre.

Después de meter presa al 10% de la población neuquina en menos de una semana, Julio Paterson quedó en manos de los médicos.

FRASE

“Si ustedes me ayudan, hemos de salvar la Patria, pues estamos encima de un volcán de conspiradores”. Julio Paterson.

El gobierno nacional mandó aviones, pero pegaron la vuelta cuando se conoció la paranoia de Paterson.

Fuente: La Mañana de Neuquén – Mario Cippitelli – La locura de los cuerdos. El complot militar contra el complot yrigoyenista-antiyrigoyenista-chileno, de Ernesto Bohoslavsky. Locas conspiraciones, de Juan Quintar.