Toponimia del Neuquén, letra Ñ, de la obra “Neuquén, Geografía, Historia, Toponimia” de Gregorio Álvarez.

ÑANCAO

Cerro y arroyo en el departamento Minas, Neuquén.

Su nombre proviene del de un ave de rapiña llamado ñancu por los indios; es un aguilucho de pecho blanco, abundante en la región precordillerana y hue, que ya se sabe, es lugar. Luego, en su forma correcta sería Ñancahue y su forma práctica y familiar Ñancau o Ñancao, es decir, lugar del ñancu o donde hay ñancu.

ÑIRECO

Nombre de varios arroyos de la zona cordillerana y cerros de la provincia del Neuquén.

Proviene de la planta ñire, del género Nothophagus pumilio, que se extiende a lo largo de toda la cordillera hasta Tierra del Fuego; co, ya se sabe que es agua. Luego: arroyo del ñire.

ÑIRI HUAO

Arroyo y población del departamento Pilcaniyeu, de la provincia de Río Negro.

Según Tepp y Wernicke, “los nombres de los ríos cordilleranos Ñireco y Ñirihuao, proclaman la presencia de cierta haya diminuta: el ñire. Es a orilla de los ríos, cañadones, en donde este árbol prospera en grupos espesos, que llegan a dificultar hasta el acceso a sus lechos. De ahí la combinación con el vocablo co que indica corriente de agua, y la de huau, que denota una llanura del valle”.

Flury hace derivar el topónimo de ñire: zorro; huau, cañadón. Luego: cañadón del zorro.

Mi opinión es la siguiente: Ñire es el nombre de una planta que se presenta bajo dos formas: la de árbol y la de arbusto. La primera adopta la forma erguida y vertical y el arbusto se extiende en forma horizontal al que en la región se le llama ñire arrastrado.

En cuanto al término zorro, sugerido por Flury, diremos que se ha convenido en escribir su nombre araucano, bajo la forma de ñúru, y el pampeano, como ñer con una pronunciación gutural que no es posible explicar si no se oye.

Esta digresión se debe a que no se puede asegurar si el topónimo Ñirihuao, se refiere a la planta o al zorro, porque ambos ejemplares viven en la región. Es preferible quedar en la duda que aventurarse en una interpretación sujeta a equívocos.

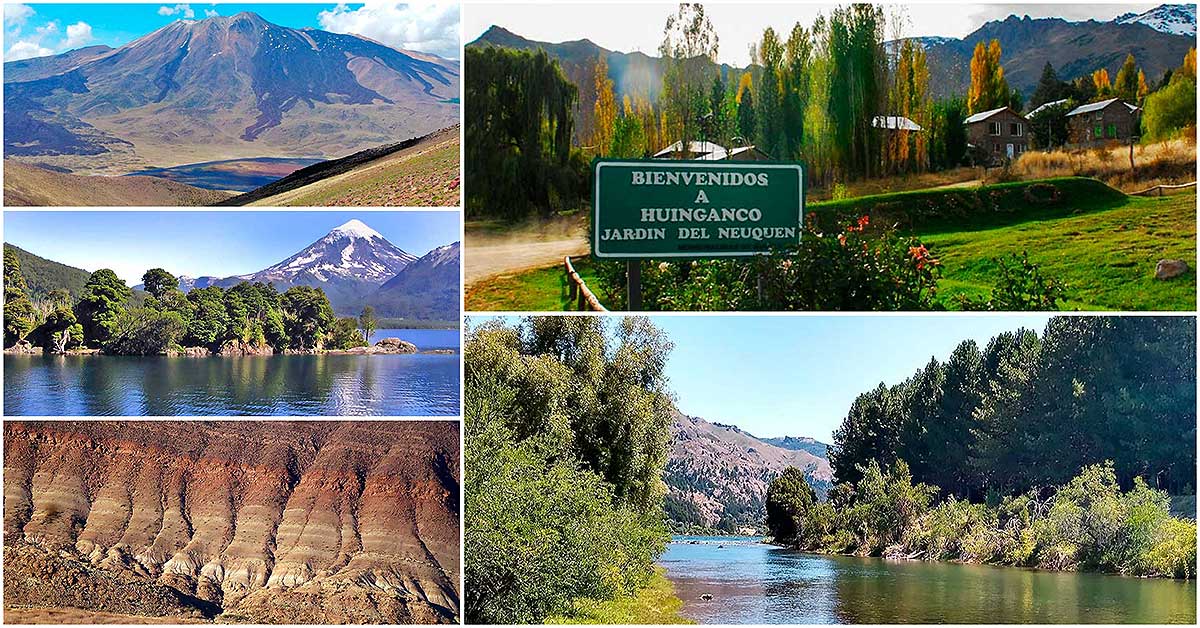

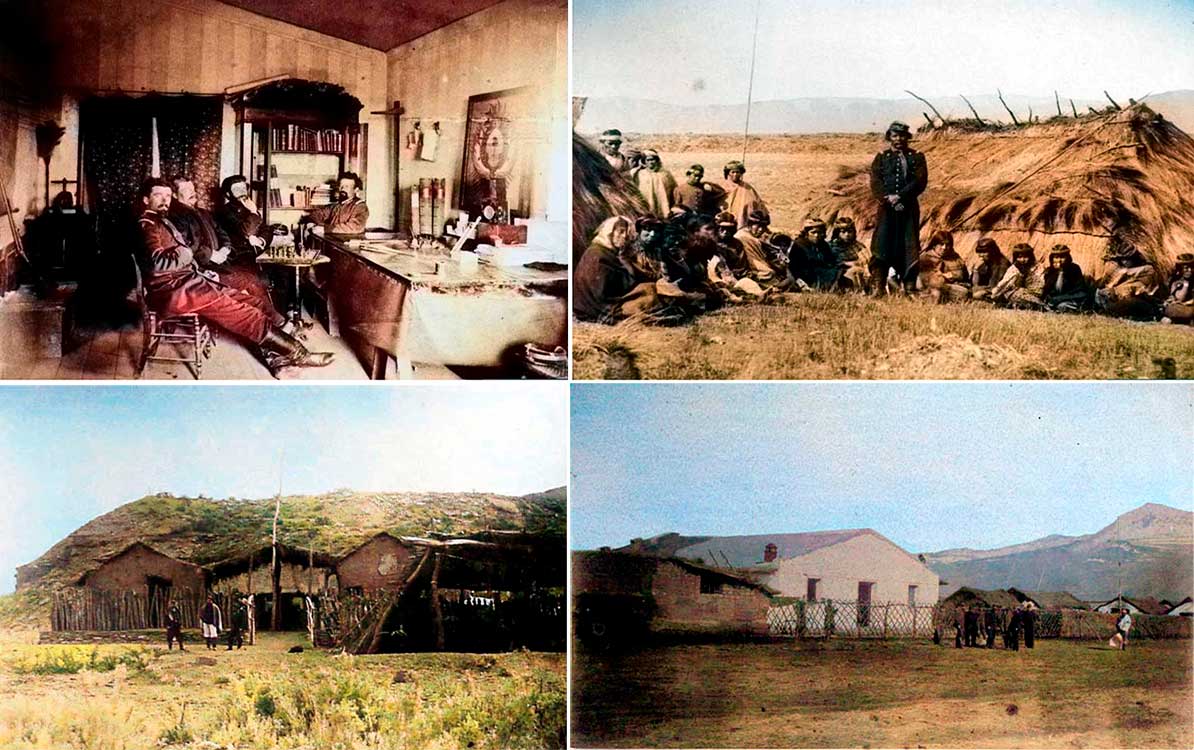

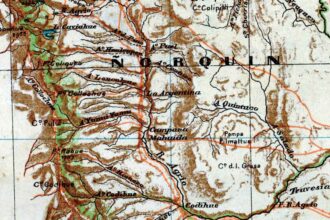

ÑORQUIN

Departamento, pueblo histórico, arroyo y pampa en la región noroeste del Neuquén.

Flury dice que deriva de nolquín, planta similar al apio, llamado exactamente ñorquín, que es apio acuático.

Vúletin: planta conocida por apio silvestre, de tallo hueco, con el que los aborígenes de la región construían instrumentos musicales o flautas con cinco agujeros, las que tienen el mismo nombre.

Según Cifuentes, uno de los paisanos oriundos de la región, deriva de uiño, que es el nombre del palo con el que se jugaba antiguamente a la chueca, y traduce el topónimo como cancha de chueca, debiendo escribirse uiñodquín; pero otro paisano, sin negar la acepción mencionada, me dijo que el nombre estaba relacionado con la forma culebreante que adopta el arroyo a lo largo de su curso en la pampa, a la cual le da su nombre. No sería raro que la palabra tuviera distintas acepciones: entre ellas la del nombre de un arbusto. De otro modo no se explicaría por qué en el sur de nuestro territorio, lo mismo que en el de Río Negro, existan, respectivamente, dos lugares con la denominación de Ñorquinco, que, según la estructura del idioma, deberá significar: arroyo Ñorquín.

Félix San Martín dice que Ñorquín es flauta de caña con cinco agujeros, pero la mayoría de los comarcanos dice uñorquín por ñorquín. Etimología: uño, por otro nombre chueca, es juego generalizado entre los antiguos araucanos; quim, es saber, entender, conocer. Interpretación: Ñorquín significaría donde se sabe jugar o donde hay buenos jugadores de chueca. Tenemos informes de viejos araucanos que en ciertos parajes se jugaba frecuentemente a la chueca y que allí se realizaron partidos entre bandos famosos.

Después de estudiar las precedentes interpretaciones, el autor opina que existe la palabra topónimo Ñorquín derivada de Ñolquín, nombre del apio silvestre que anotó Havestadt, en sus viajes de los años 1751 y 1752, la que se aplicó al arroyo en cuyas márgenes crecía esta planta; y el vocablo Uñorquín que se refiere al juego de la chueca, que se jugó al parecer, por largo tiempo, en la región de la pampa de Ñorquín.

Avala esta conclusión la existencia de dos topónimos Ñorquinco como dijimos anteriormente: uno correspondiente al lago y río de la región de Aluminé, provincia del Neuquén, y otro al arroyo Ñorquinco, en la provincia de Río Negro.

En ninguno de estos dos puntos existe tradición de que se haya jugado a la chueca, nombre español correspondiente al palín araucano de Chile o al Uñorquín de los mapuches argentinos.

He aquí como describe Félix San Martín a este interesante juego:

“Tanto a uno como a otro lado de los Andes, las tribus mapuches practicaban un deporte común, destinado a dar vigor al brazo, agilidad a las piernas y rápida visión. Este juego, que puede considerarse como el juego nacional de los araucanos, es conocido hoy con el nombre de chueca. Pero esta palabra es un chilenismo y con ella se alude a la forma del bastón con que se juega, cuyo extremo inferior es algo corvo, chueco. En araucano, a este bastón se le llama uño y así también al juego.”

“Era éste el deporte favorito de los mapuches, quienes lo hacen obligatorio para la juventud, por considerarlo como un adiestramiento insustituible para la guerra. Aun las doncellas lo practicaban a guisa de ejercicio gimnástico.”

“Los partidos se organizaban, previo desafío solemne, entre los equipos de tribu a tribu, de zona a zona, y de región a región, apasionando al pueblo.”

Los jugadores se sometían a un severo entrenamiento. Se privaban de los placeres sexuales, de las bebidas alcohólicas, dormían al raso y realizaban largas caminatas. Ensayaban el juego diariamente, no permitiendo curiosos en la cancha. Dos lunas (dos meses) era el tiempo que se consideraba necesario para alcanzar «la forma», la plena posesión de los medios.”

“Llegada la prueba, se cruzaban apuestas entre los partidarios de los respectivos bandos, estando obligados todos los componentes de éstos, a jugar a su vez. Ponchos, matras, caballos, ovejas, licores, trigo, cuanto efecto de valor poseían, eran las prendas que apostaban.”

“No se permitían como espectadores del juego a las mujeres encintas, creyendo que éstas podían transmitir su pesadez a los jugadores.”

“El público se colocaba al lado exterior de los extremos de la cancha, y de allí animaba ruidosamente a los campeones. Agitaban ponchos, faldas y banderas, llamando a la pelota, suponiéndoles a aquellos objetos una misteriosa fuerza de atracción. Eran frecuentes las riñas entre los espectadores, particularmente cuando estaban bajo la influencia del alcohol.”

“La tribu del equipo desafiante, y en cuya cancha se jugaba, era obligada a agasajar a sus adversarios y su séquito. Para ello, todas las familias del lugar donde se verificaba el partido, concurrían con víveres y licores a un fondo común, cuya administración estaba a cargo del cacique local, quien presidía la reunión.”

“He aquí en qué consiste este viril y hermoso juego, que bien podía ser adoptado por nuestra juventud deportiva, como lo ha sido por la de Chile.”

“La cancha (palihue, de pali, pelota y hue, lugar) señalada por estacas o por banderitas, es un paralelogramo de cien trancos de largo por diez de ancho. Los equipos pueden ser compuestos por cuatro, seis u ocho jugadores. Cada uno de éstos va provisto de un bastón (uño), como el que hemos descripto. El busto desnudo y el pelo sujeto por una vincha. La pelota (pali) es del mismo tamaño de la que se usa en el polo, y construida generalmente de un nudo de araucaria. En el centro de la cancha está el hoyo (dinulhue, pozo por antonomasia) de donde debe partir la pelota. La distribución de los jugadores en la pista no obedece a reglas fijas, sino que se ajusta a la táctica particular de cada bando. Pero hay posiciones que es de obligado cubrir desde la iniciación del juego: la cabecera de la pista, que viene a ser como las vallas del football. Allí se sitúa el hombre más fuerte. Colocada la pelota en el hoyo y listos ya para empezar el partido, el jugador reputado como el más diestro de cada bando se sitúa al lado del hoyo para tratar de poner en movimiento la pelota a la voz de orden. Estos jugadores reciben el nombre de dugulve (adivino), seguramente porque hacen depender de poderes misteriosos su pericia en el juego. Los que se colocan más inmediatos a éstos, se llaman tacun dugulve (tacun, cubrir; dugulve, adivino: los que cubren o defienden a aquéllos). Los que están en los extremos se designan con el nombre de huechun lican (huechun, en la punta, en el remate de cualquier cosa; lican, unas piedrecitas blancas a las que la machi les atribuye propiedades misteriosas). Es posible que estos jugadores llevaran ocultos tales amuletos.”

“El juego consiste en sacar la pelota de la cancha por la cabecera defendida por el adversario, ni más ni menos que como en el polo, y para lo cual deben emplear el bastón (uño), golpeando con él la pelota. La acción de pegar un bastonazo llámase uñotun. El equipo que logra sacar la pelota en la forma indicada se anota un tanto (quine thipalén: quine, uno; thipalén, salido). Si la pelota sale por los costados de la cancha (cachelén: cometer falta), se quema, no vale, y se comienza el juego de nuevo. Si un bando hace dos tantos, cambia de lado con el adversario. Si éste logra a su vez marcar un tanto, se rebaja uno de los dos que tenía el otro y quedan: uno a cero. Y así se cuenta hasta que alguno de los dos equipos logre hacer tres tantos (cilla thipalén: cilla, tres; thipalén, de thipán, salir).” “Como habrá podido notarse, la superstición juega un papel importante en ese viril deporte. Ella aparece en los significativos nombres con que se designa a los jugadores por el sitio que ocupan en la pista. No es de asombrarse que esto ocurra en los pueblos de civilización primitiva, faltos de espíritu de examen, cuando vemos aún hoy a la mayoría de nuestros atletas usar mascotas y creer a pie junto en la jetta.”

“La chueca o uño es un juego violentísimo, en el que la fuerza y la destreza tienen amplio campo de ejercitación. Sometiéndolo a leyes caballerescas, quitándole el carácter bárbaro con que los naturales lo juegan (pechadas, trancazos, etcétera), es más completo que el football como gimnasia, por cuanto en él se ejercitan por igual piernas, brazos, pulmones y vista.”

ÑORQUINCO

Lago del departamento Aluminé, en Neuquén. En Río Negro también existe un departamento y población.

Flury escribe Ñorquinco, de Ñorquín, apio silvestre y co, agua. Havestadt, en 1752, anota esta etimología. Félix San Martín: agua del Llolquín, una planta de la que los indios hacen flautas. Vúletin: agua del Ñorquín. Cuyanito: Llolquín, una planta de la que los indios hacen flautas; co, agua.

Opinión del autor: Véase lo anotado en el topónimo Ñorquín.

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Toponimia del Neuquén, extraído de la obra «Neuquén, Geografía, Historia, Toponimia» de Gregorio Álvarez.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.