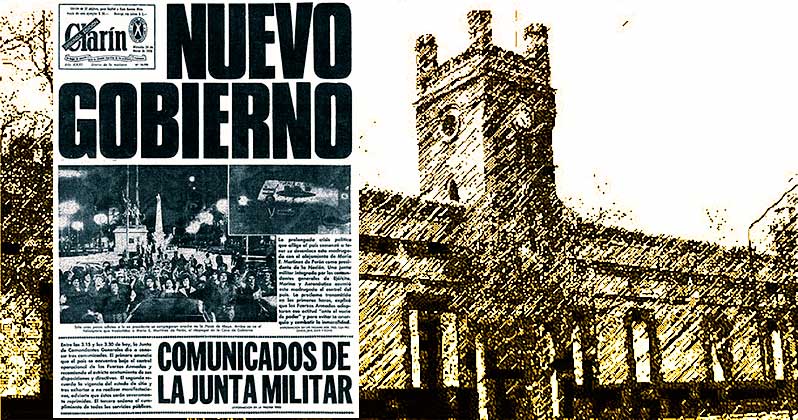

El 24 de marzo se cumple otro aniversario del golpe de Estado, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN, 1976-1983). Por ello, reflexionar sobre esa dictadura, obliga a recordar que todas fueron coaliciones cívico- militares. Fueron seis, que en mayor o menor grado, tuvieron vinculaciones con fuerzas políticas disímiles, con instituciones culturales, con corporaciones y hasta con organizaciones sociales. Pero, ¿qué es un golpe de Estado? El esfuerzo de una coalición para desalojar a un gobierno de forma ilegal con violencia, poca intervención de personas, que tienen – en general- sus bases de poder en los sistemas políticos. No vamos a detenernos en los motivos de cada uno, pero sí en el que resulta la conclusión de todos los golpes: La dictadura de 1976.

Más allá de los errores del gobierno peronista, de los sindicatos, de las organizaciones armadas y de otras organizaciones sociales y corporativas, no era un problema sólo de antiperonismo, sino de la necesidad de “transformar el sistema de relaciones sociales, políticas y económicas para maximizar las condiciones de explotación del trabajo asalariado suprimiendo la capacidad de los sectores populares de defender sus conquistas anteriores y lograr nuevos avances” (1). Una “revolución desde arriba” que cometió todos los excesos y practicó todas desapariciones, torturas y terror posibles. En otras palabras, había que reformular el régimen de acumulación en el capitalismo, tarea que ya habían iniciado otros países; es decir, “todos queremos ser ricos y vivir en democracia. Y razones no nos faltan. Vivir en un país rico significa mejores probabilidades de tener una vida saludable, de recibir educación, de disfrutar mayores comodidades. Vivir en un régimen democrático implica un gobierno que debe respetar al menos algunos derechos y libertades y que responderá periódicamente por sus decisiones políticas”(2). El problema pareció ser en las últimas décadas en la dificultad de compatibilizar capitalismo con democracia. Hoy ya no lo es. El liberalismo económico o también denominado neoliberalismo, vino para quedarse si la sociedad así lo consiente.

Los años negros de la dictadura sirven para revisar nuestra historia, restablecer la solidaridad y lo colectivo, comenzando por los dirigentes políticos. En nuestra Universidad (UNCo) hay varios historiadores y cientistas sociales que estudian este proceso, entre otros: desde el rol de la Iglesia (Azconegui), desde los veteranos de Malvinas (Rodriguez), desde el terror y características que revistió el golpe-represión en la región (Scattiza), desde la teoría política (Lizárraga), desde la región del Alto Valle (Iuorno), desde la transición (Arias Bucciarelli, García, Favaro, Rafart) y en el marco de la historia política neuquina (Favaro). Los grandes medios exaltaron el triunfalismo del golpe militar; lamentablemente también la Iglesia de la época, a través de la pretendida gobernabilidad, también hizo posible ciertos consensos sociales para la “legitimación del golpe”.

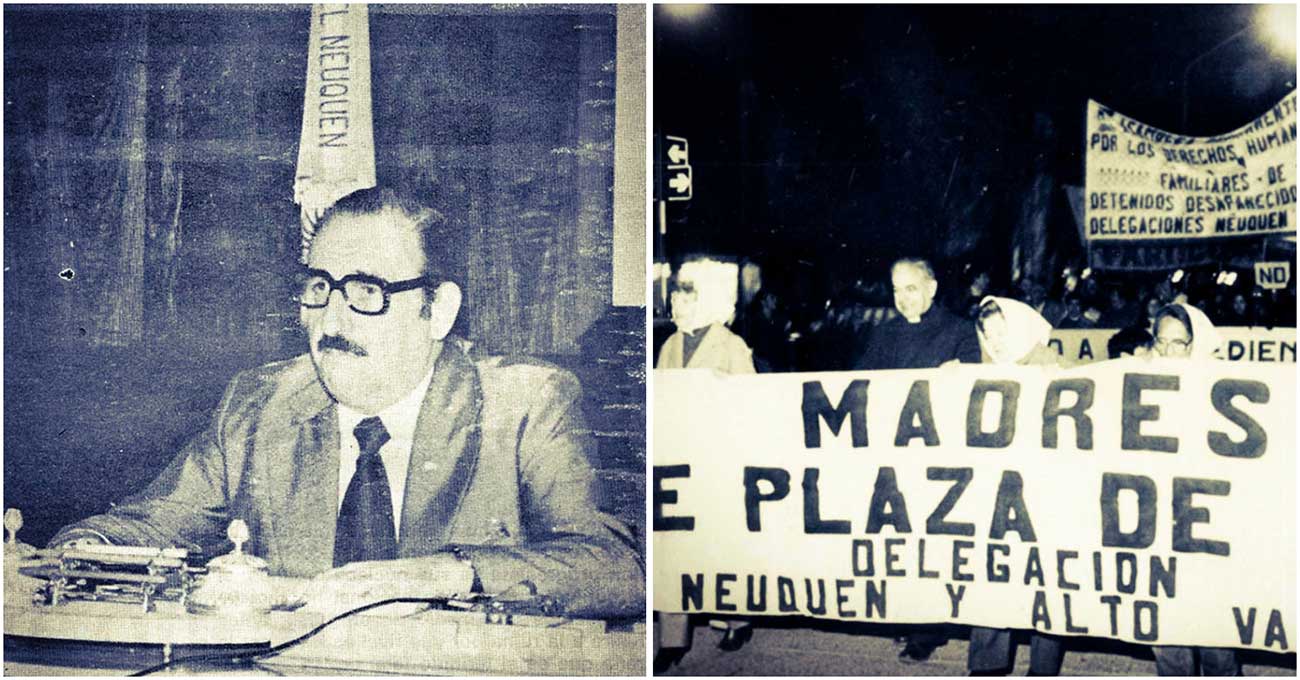

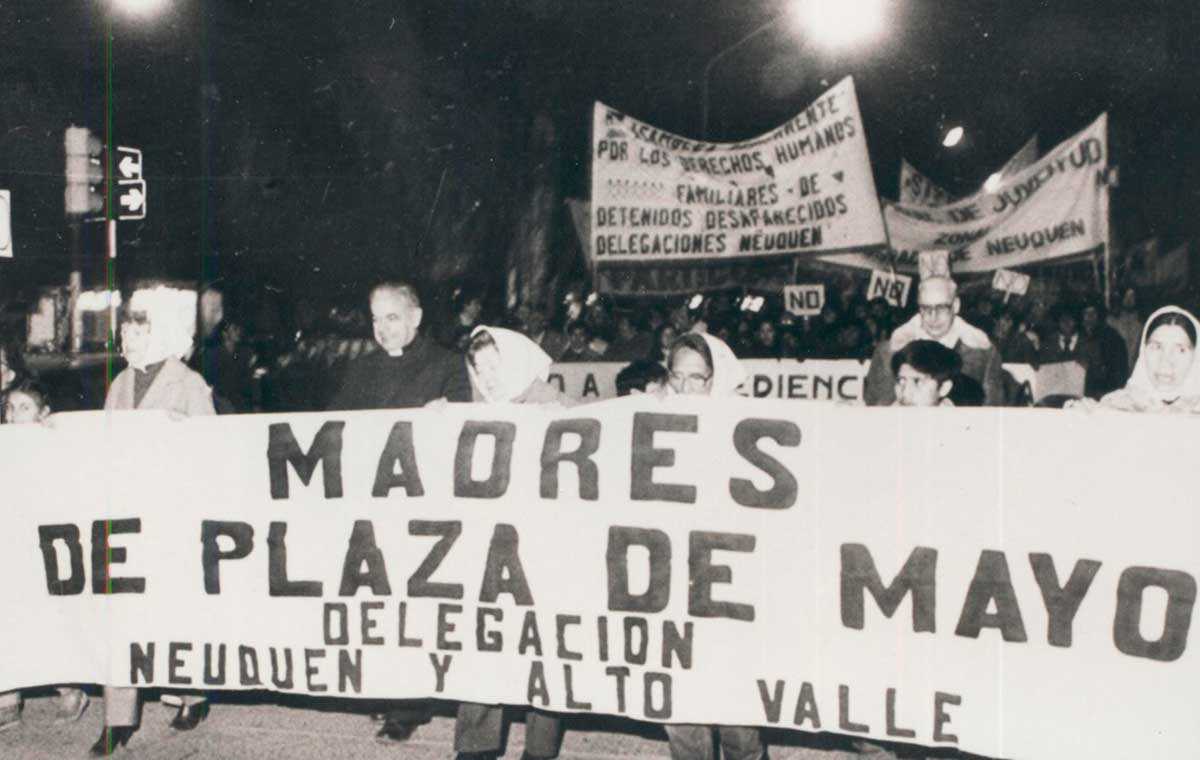

En el “Proceso de Reorganización Nacional”, las FF.AA habían dividido el territorio argentino en cinco zonas, subdivididas a su vez en subzonas y áreas, cada una bajo control militar. Sin bien cuando sistematizaron su lucha contra la subversión, establecieron zonas calientes y frías, Neuquén quedaba, precisamente dentro de las zonas frías, es decir, eran espacios potencialmente aptos para la actividad de guerrilla, pero sólo las zonas cordilleranas de las dos provincias patagónicas (Río Negro y Neuquén), entre otras cuestiones, por el ingreso de militantes sociales y políticos chilenos y en el marco del conflicto con el país vecino de 1978 (3). Con la hipótesis de un potencial accionar guerrillero en zonas de cordillera, se pretendía controlar los denominados ‘frentes rurales’, las zonas de Villa La Angostura en Neuquén y El Bolsón y Bariloche en Río Negro, todo lo que fuera zona montañosa o boscosa de la región, coordinando con Chile la acción en estas áreas consideradas potencialmente aptas para el accionar subversivo. En estos sitios el problema no era el operar de las ramas del peronismo revolucionario (Peronismo de Base, Montoneros, JP) o del marxismo-guevarismo, como el PRT. Desde la perspectiva castrense los hechos de los años ‘60 y ‘70, protestas, huelgas, puebladas, levantamientos populares, no pasaron desapercibidas, tales como la huelga petrolera de 1958 (Plaza Huincul-Cutral Co), la del el Chocón y el Cipolletazo, el Rocazo, el accionar del estudiantado de la novel Universidad Nacional del Comahue (UNCo), eran suficientes para elaborar conjeturas y considerar el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, es decir, Comahue, potencialmente apto para un conflicto que pudiera subvertir el orden establecido (4). Los militares desplegaron su fuerza represiva, con tareas de inteligencia, centros clandestinos, lugares de alojamiento para detenidos desaparecidos, entre otros, Comisarías y Delegaciones de la Policía Federal, así como la Unidad del Servicio Penitenciario Federal; pero sobre todo, se debe destacar la violencia con que se llevaban a cabo las detenciones ilegales y los secuestros en la zona. El aparato represor, comenzó a consolidarse en la Norpatagonia a fines de 1975 luego de los decretos de aniquilamiento del gobierno de María Martínez de Perón (octubre de 1975) con los cuales se dio marco legal a la puesta en marcha del denominado Operativo Independencia. Sin embargo hubo acciones en Comahue, de tipo paraestatales en articulación con el nivel nacional y en cumplimiento de leyes y decretos represivos que se remontan a los finales del mismo 1973. En esta provincia el rol de las Madres y de la Iglesia con Jaime De Nevares fue fundamental para proteger a los ciudadanos. Neuquén tuvo una corta intervención federal con Eduardo Contreras y dos gobernadores de facto: José Martínez Waldner y Domingo Trimarco. Los partidos políticos fueron prohibidos, los locales considerados de izquierda fueron clausurados y se bloquearon sus fondos y bienes. La transición, “fue a la neuquina” (5).

En estos días, la reflexión actual no debería ser sólo la pandemia que nos involucra a todos y todas. Algo nos igualó: el miedo a la enfermedad, que no sabe de diferencias ideológicas y económicas. Estamos en el mismo barco y no es demagogia ni “populismo”, lo único que nos equipara, son las políticas del Estado, que por supuesto hay que revisarlas, pero deben aplicarse y respetarse, y cuando todo esto finalice, que simplemente no quede en lavarse las manos, un metro de distancia, saludar con el codo, sacar las mascotas a pasear….

Orietta Favaro

1 – Sidicaro, 2004

2 – Traversa, 2010

3 – Rodríguez y Azconegui, 2019

4 – Scatizza, 2015

5 – García, 2018

Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.

Artículo escrito por la Dra Orietta Favaro, Historiadora. Aporte para Más Neuquén.

¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí

También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.